Архитектура колонии вилл Георгенсвальде (поселок Отрадное Калининградской области) первой половины XX века

К числу наиболее популярных курортов балтийского побережья Восточной Пруссии (Калининградская область РФ) первой половины XX в. относились Кранц/Зеленоградск, Раушен/Светлогорск с расположенным вблизи него небольшим городом- садом Георгенсвальде/Отрадное, Нойкурен/Пионерский, Пальмникен/Янтарный. Не менее известные морские курорты располагались в Гросс- и Кляйнкурен/Приморск, Нойхойзер/Мечниково, а также в поселках на Куршской косе. Курортные города почти не пострадали во время боевых действий 1945 г. на территории Восточной Пруссии. Постановлением Совнаркома СССР от 26 октября 1945 г. немецкие поселения на берегах Балтики: Кранц/Зеленоградск, Георгенсвальде/Отрадное, Нойкурен/Пионерский со всеми зданиями, техническими сооружениями, наличной обстановкой и оборудованем были переданы органам здравоохранения СССР для развертывания курортов(1). Сохранившиеся сооружения приморской колонии вилл Георгенсвальде/Отрадное до настоящего времени не получили должной оценки как памятники архитектуры первой половины XX в.

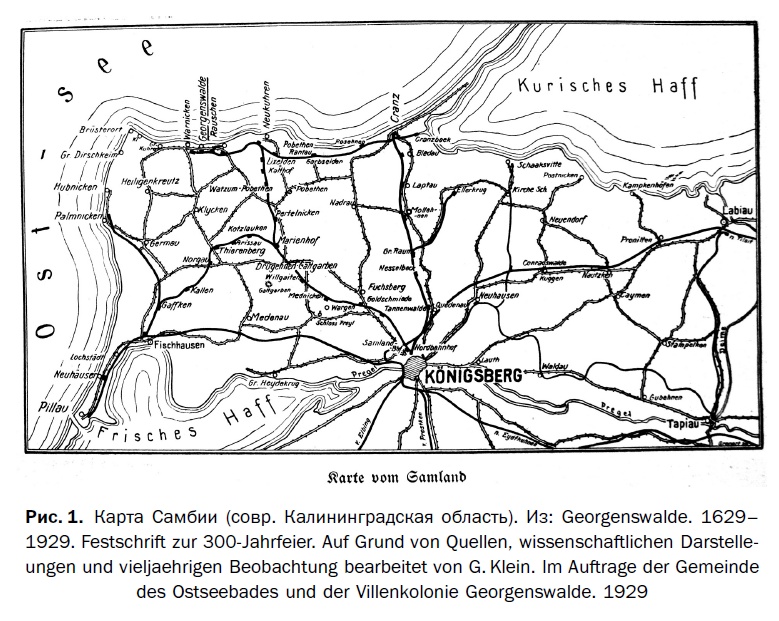

Начиная с XX в. балтийские курорты локализовались на территории Замланда (Самбии) — части провинции Восточная Пруссия, представляющей почти прямоугольный участок земли длиной 75 км и шириной 30 км, окруженный водами Балтийского моря едва ли не со всех сторон(2).

Давние ледники сформировали здесь волнообразную поверхность территории, оставили глубокие овраги и громады валунов, многие из которых обросли легендами и сказаниями. Близость моря, благоприятный мягкий климат в летнее время года, источники минеральной воды и лечебные грязи из местных болот, наличие природных достопримечательностей и многие другие факторы способствовали развитию в этой местности курортов, первое появление которых восходит к концу XVIII в., а расцвет мест отдыха пришелся на первую половину XX в.

История архитектуры курортных поселений балтийского побережья Восточной Пруссии, как и многих других малых и средних городов нынешней Калининградской области, остается малоизученной в отечественной и в европейской науке, несмотря на то, что этот малодоступный в советское время анклав открыт для всех желающих уже почти 20 лет. Актуальная информация, связанная с местными архитектурными постройками, содержится лишь в нескольких зарубежных и русскоязычных изданиях последних лет. Самые заметные памятники зодчества и искусства перечислены в кратких путеводителях и каталогах, изданных в России к 750-летнему юбилею столицы области Кенигсберга/Калининграда(3). Следует упомянуть небольшие юбилейные справочники по отдельным городам-курортам Раушен/Светлогорск, Кранц/ Зеленоградск, Нойкурен/Пионерский, где даны краткие и, к сожалению, неполные, и не всегда достоверные сведения о наиболее заметных и хорошо сохранившихся объектах довоенного периода(4). Следует отметить ряд статей, появившихся в последние годы, посвященных истории возникновения некоторых курортов, описанию их природной, лечебной и иной специфики, отчасти повлиявших на архитектурный облик сооружений изучаемых мест(5). Любопытные сведения содержатся в книге «Путешествие по Балтийскому побережью Замланда» (автор-составитель — В. И. Воронов), снабженной многочисленными переводами текстов и иллюстрациями довоенного времени. Отсутствие справочнобиблиографического аппарата не дает возможности причислить эту книгу к научным изданиям (6).

Немецкие справочные труды, такие как «Путеводитель Г. Дехио по памятникам искусства Западной и Восточной Пруссии», ограничиваются лишь краткими упоминаниями об архитектуре начала прошлого века(7). Например, об архитектурных памятниках Светлогорска/Раушена сказано: «Многочисленные виллы, пансионаты и жилые дома конца XIX - начала XX в. Здание теплой купальни. Круглая постройка югендстиля с круглой башней начала XX столетия». Колония вилл Георгенсвальде оказалась вообще не упомянута в уважаемом издании. Интересные сведения, с упоминанием имен архитекторов или анализом отдельных сооружений, содержатся в статьях, регулярно публикуемых в периодическом издании немецкого землячества «Наш прекрасный Замланд» (9).

Важным историческим источником по истории курортного строительства представляются публикации в профессиональных периодических журналах первой половины XX в., впервые приводимые в данной работе. Журналы «Немецкие строительные мастерские» (Deutsche Bauhütte), «Строительная профессиональная газета» (Baugewerkzeitung), «Новое искусство в Старой Пруссии» (Neue Kunst in Altpreußen) и другие содержат краткие сообщения об отдельных сооружениях курортов Самбии, привлекших внимание архитектурной общественности. Существенным источником новых сведений

о предвоенных сооружениях и их авторах в Георгенсвальде/Отрадном служат путеводители по морским курортам, изданные в 1900-1945 гг.(10)

Следует отметить, что ни градостроительное развитие отдельных курортных поселений, ни специфика архитектурной типологии и характерные стилевые особенности курортных сооружений Замланда, ни творческий вклад отдельных мастеров в создание архитектурного облика курортов до сих пор не получили должного научного освещения(11).

Изучение местной архитектурной традиции, сложившейся в конце XIX - первой половине XX века в период расцвета балтийских поселений Восточной Пруссии, тем более актуально, что в настоящее время именно прибрежные города Калининградской области развиваются особенно активно, привлекая и новых инвесторов, и все большее количество отдыхающих. Здания эпохи модерна все чаще повергаются перестройке, в результате которой их исторический облик нередко меняется до неузнаваемости.

Пик строительства новых и перестройка старых сооружений на побережье Самбии приходится на конец XIX - начало XX в. В это время в европейской культуре активно пропагандируется жизнь в естественной среде, и традиционный для XIX в. романтический интерес к природе и ее проявлениям становится массовым. Путеводители начала XX в. особенно рекомендовали посещение морских курортов для людей с ослабленной нервной системой, ипохондрией, анемией, болезнями легких и др.(12) На рубеже XIX-XX вв. остро ставился вопрос о необходимости слияния человека с природным окружением, соответствии циклов повседневности естественному ритму природы. Дикая природа воспринималась в контрасте с искусственно созданным городом — с его растущими темпами жизни, гудящими паровозами, выхлопными газами

и ревом первых автомобилей, дымом новых фабрик и заводов. Ощущение дегуманизации социума, дегармонизации урбанистической индустриализированной среды крупных городов привело к тому, что на рубеже столетий возникает потребность в архитектурных сооружениях, особенно в местах отдыха горожан, соответствующих природным формам и сельскому ландшафту(13). Художественным стилем, который активно использовал в архитектурном формообразовании образы природы, был тогда модерн (его немецкий вариант — югендстиль), и именно он, а затем его преемник ар-деко широко распространились в 1900-1930 гг. при создании сооружений на курортах балтийского побережья.

Интерес к югендстилю среди заказчиков и архитекторов начала XX в. подогревался таким его свойством, как игровое начало, элементы свободы и несерьезности, особенно уместные в облике зданий, предназначенных для отдыха от растущей регламентации жизни и агрессивности городской среды в крупных городах. Не настаивая на идеях полной дезурбанизации, архитекторы начала XX в., проектировавшие для курортов, стремились изменить качество архитектуры — «второй природы», — пытались создать новую, близкую к естественной, сферу обитания человека хотя бы на короткое время его пребывания на побережье. Архитектура в таких специальных местах, как морские курорты, предлагала особый художественный образ, манифестирующий индивидуальность проектных решений и вызывающий чувство искомой гармонии с искусственным и естественным окружением. Жизненные потребности человека предполагали как физический, так и психологический комфорт, создаваемый окружающей средой. Не только многочисленные гостиницы, пансионаты и виллы, но также парки и расположенные в них среди пышной зелени сооружения малых форм: музыкальные павильоны, беседки, здания ресторанов, кафе, спортивные площадки и проч. — предназначались для наслаждения и составляли необходимую часть каждого приморского поселения.

Курорты Замланда возникали, как правило, на месте небольших рыбацких деревушек, развивались поначалу стихийно, поэтому для большинства из них характерна нерегулярная планировка, тесно связанная с силуэтом береговой линии. Самый старый среди курортных поселений бывшей Самбии — Кранц/Зеленоградск у въезда на знаменитую Куршскую косу, а самый молодой — Георгенсвальде/Отрадное, расположенный недалеко от популярного курорта Раушена/Светлогорска.

Название Георгенсвальде — Лес Георга — перешло к курорту от располагавшегося когда-то на этом месте имения. Согласно легенде, бранденбургский курфюрст Георг Вильгельм подарил эту территорию в 1629 г. егерю Каспару Кавеманну за спасение своей особы во время охоты на медведей. Другая версия связана с древним именем местного густого леса Герге, на опушке которого стоял построенный еще в 1618 г. охотничий дом курфюрста(14).

Колония вилл Георгенсвальде была переименована в Отрадное в 1946 г. По данным Калининградского областного архива, такое имя поселку дали первые переселенцы, памятуя о своей малой родине. Возможно, речь идет о городе Отрадное Ленинградской области, где осенью 1941 г. наши войска остановили продвижение фашистов на Ленинград(15).

Как объект исследования Георгенсвальде/Отрадное интересен благодаря стилистическому единству первоначальной планировки и застройки эпохи модерна начала XX в. Архитектурные сооружения колонии относительно хорошо сохранились, несмотря на то, что уже в письме заместителя начальника Управления по гражданским делам Калининградской области Г. Ф. Нахаева, датированном августом 1946 г., к председателю Совета министров РСФСР М. Н. Родионову говорилось: «На курорте Георгенсвальде большинство пригодных для санаториев зданий заняты под квартиры и управление расположенного там штаба авиачасти. Многие здания (отели, коттеджи) находятся в полуразрушенном состоянии и продолжают разрушаться. Вся территория улиц, парков, садов замусорена, много деревьев вырублено и рубка их продолжается»(16). Со временем курорт был приведен в порядок, в 1970-е гг. были построены новые корпуса детского пульмонологического санатория.

Георгенсвальде/Отрадное расположен на романтическом северном берегу Замланда, прорезанном живописными оврагами. История возникновения этого поселения такова: в 1907 г. высокий сановник (оберландмессер) из Берлина Марк Хаак, посетивший по официальному поводу Кенигсберг и окрестности, ознакомился с побережьем Балтийского моря между Раушеном/Светлогорском и Варникеном/ Лесным и был очарован его дикостью и красотой. Узнав, что расположенное здесь имение продается, М. Хаак порекомендовал крупному берлинскому государственному банку купить его, и в том же году огромное владение (296 га) было приобретено(17).

Территория будущего поселения была разделена на две части: западная часть имения предназначалась для сельскохозяйственных целей, восточная, расположенная между лесным массивом и берегом Балтийского моря, размером около 75 га была отведена для строительства жилой колонии. В отличие от других курортов, специализировавшихся на сезонном приеме отдыхающих, курорт Георгенсвальде был задуман как круглогодичное поселение. Здесь

строили не временные летние домики из легких и дешевых материалов, как это было распространено в начале XX в. в Восточной Пруссии, а монументальные общественные и жилые здания. В рекламе земельных участков особо подчеркивалось наличие хорошего отопления, а для приятного проведения времени зимой в одном из оврагов, ведущих к морю, был создан специально оборудованный подъемником спуск для катания на санях и лыжах.

Согласно первоначальному замыслу, в домах колонии селились в основном зажиточные пенсионеры — бывшие офицеры, врачи, купцы, богатые ремесленники из Кенигсберга, желавшие провести старость на свежем морском воздухе, вдали от городского шума. Поселение находилось всего в часе с четвертью езды от столицы, сюда от Замландского вокзала (сейчас — Северный вокзал Калининграда) была проведена ветка железной дороги.

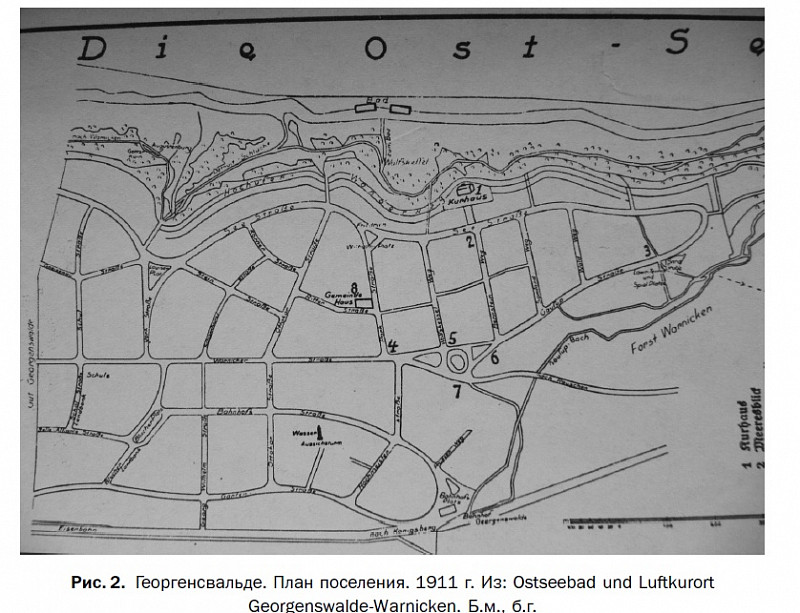

Перед первой мировой войной Георгенсвальде/ Отрадное быстро развивался — живописная местность, близость моря, регулярная железнодорожная связь с соседними городами, дешевые и свежие продукты из близлежащего имения, наличие централизованного водоснабжения (правда, следует отметить, что канализация появилась лишь в 1924 г., электричество — в 1925 г.) привлекали внимание потенциальных заказчиков. Отведенная территория была разбита на 400 участков, предназначенных для частных владельцев. До конца 1910 г. было продано 79 участков, строилось одновременно до 30 зданий, стояли готовыми к этом времени 16 зданий. В первые десятилетия XX в. были возведены также здания общественного назначения — обширный курхаус, вокзал, водонапорная башня, школа. На территории поселения специальными условиями было оговорено создание собственного кладбища, приюта для бедных, общественных парков и открытых прогулочных зон, променадов, а также мужской, женской и семейной купален на морском берегу(19).

Планировка территории (архитектор не установлен, 1908 г.) имела подчеркнуто свободный характер, причудливо извивающиеся улицы повторяли контуры обрывистого морского берега и оврагов, создававших естественные границы колонии. Другой границей поселения служила линия железной дороги и простирающийся за ней лес. Колония делилась на две части широким шоссе, соединявшим ее с близлежащим Раушеном/Светлогорск и соседним поселением — Варникен/Лесное. Эта дорога составляла часть старинного туристического маршрута, сохранение которого входило в условия строительства нового поселения. Планировка современного поселка Отрадное практически полностью сохранила трассировку улиц немецкого города-сада.

Приморская колония вилл, спроектированная на свободном участке земли, следовала общепринятым правилам «естественной» планировки популярных на рубеже веков городов-садов, но, в конечном счете, получила такой же живописный план, как и более старые курорты, разраставшиеся постепенно. Общий замысел свободного плана территории восходил к идее города-сада, популярной в Европе начала XX в. В 1898 г. архитектор Эбенизер Говард в книге To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform изложил идею городов-садов, которые группировались бы вокруг больших метрополий, но при этом существовали как самостоятельные жилые и промышленные поселения. Хотя концепция полной самостоятельности таких колоний оказалась нежизнеспособной, идеи Э. Говарда распространились по Европе и стали основой для создания новых городских предместий, застроенных жилыми домами и виллами, преимущественно для средних слоев населения. В Восточной Пруссии в начале XX в. было осуществлено несколько таких колоний в пригородах Кенигсберга/Калининграда — районы Амалиенау, Хуфен, Ратсхоф, Марауненхоф (ныне — районы города Калининграда), лесная колония вилл в Метгетен (пригород Кенигсберга, совр. поселок Александра Космодемьянского, 1906-1908 гг., виллы в основном были построены в 1908-1915 гг.) и другие. В отличие от Георгенсвальде/Отрадного перечисленные колонии находились в непосредственной близости к столице германской провинции и считались не самостоятельными поселениями, а столичными пригородами, жители которых зависели от метрополии. Создание так называемых «городов-садов» осуществлялось благодаря организации многочисленных «Обществ строительства жилья», объединявших в конце XIX - начале XX в. главным образом зажиточных горожан (20). Образцом служило основанное в 1898 г. «Кенигсбергское общество недвижимости и строительства», возглавляемое архитекторами и советниками по строительству Ф. Хайтманном и Й. Кречманном .

Строительство в Георгенсвальде/Отрадном отразило актуальную для рубежа столетий тенденцию формирования морского курорта в виде города-сада, расположенного вдали от шумной столицы. Ко времени возникновения Георгенсвальде/Отрадного идея самостоятельного поселения в форме «колонии вилл» получила широкую популярность в Германии. Толчок этому явлению дало строительство колонии художников в Дармштадте, возникшей под покровительством герцога Гессен-Дармштадского в 1901 г. Построенные в Дармштадте жилые дома ведущих архитекторов и художников, проповедовавших новый стиль в искусстве — П. Беренса, Й. М. Ольбрихта и других, — демонстрировали лучшие образцы немецкого «югендстиля». П. Беренс писал еще в 1900 г. в своей книге «Праздник жизни и искусства» (Feste des Lebens und der Kunst), что «новый стиль в искусстве — это не особенные формы, но символ общего чувства, целостное миропонимание эпохи, которое может быть продемонстрировано только совокупностью всех искусств» .

Создание «здорового» жилища на независимых от исторической застройки территориях, среди естественной зелени больших земельных участков рассматривалось архитекторами начала XX в. в качестве очередного важного задания. Оно не только соответствовало гуманистическим потребностям времени, но было тесно связано с тогдашними архитектурными идеями — стремлением к рациональным решениям объемно-пространственной и планировочной структуры жилого дома, поисками экономичных конструкций, применением новых строительных и отделочных материалов и т. д.

Колония вилл Георгенсвальде/Отрадное стала одной из экспериментальных площадок для решения важнейших задач архитектуры XX в., которые заключались в комплексном подходе к поселению как единству общей планировки, художественного оформления общественных и жилых сооружений, а также в осуществлении гармонии со своеобразным природным окружением — морем, крутыми берегами, заросшими деревьями и прорезанными глубокими оврагами, песчаными пляжами.

Внимание к мелочам повседневности, рациональная организация частной и общественной жизни отличали и курортный быт в Георгенсвальде/Отрадном. Проложенные на территории колонии широкие улицы, предназначенные для пеших прогулок в любую погоду, были вымощены и выровнены с помощью бордюров. Для поддержания образцового порядка на территории Георгенсвальде/Отрадного в 1912 г. было организовано специальное «Общество по улучшению колонии» (такие же общества существовали в других курортных поселениях). В его задачу входило благоустройство территории, ее озеленение, строительство малых архитектурных форм, уличных скамей и столов, разведение цветочных клумб и газонов и проч. Существенная роль в создании оптимальной атмосферы для отдыха отводилась архитектурному облику вилл, гостиниц и различных специфических общественных сооружений для курортов.

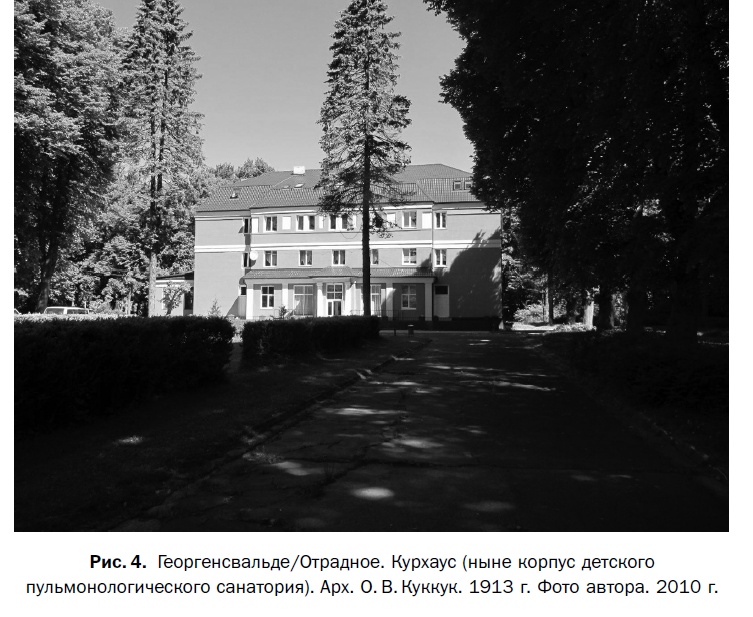

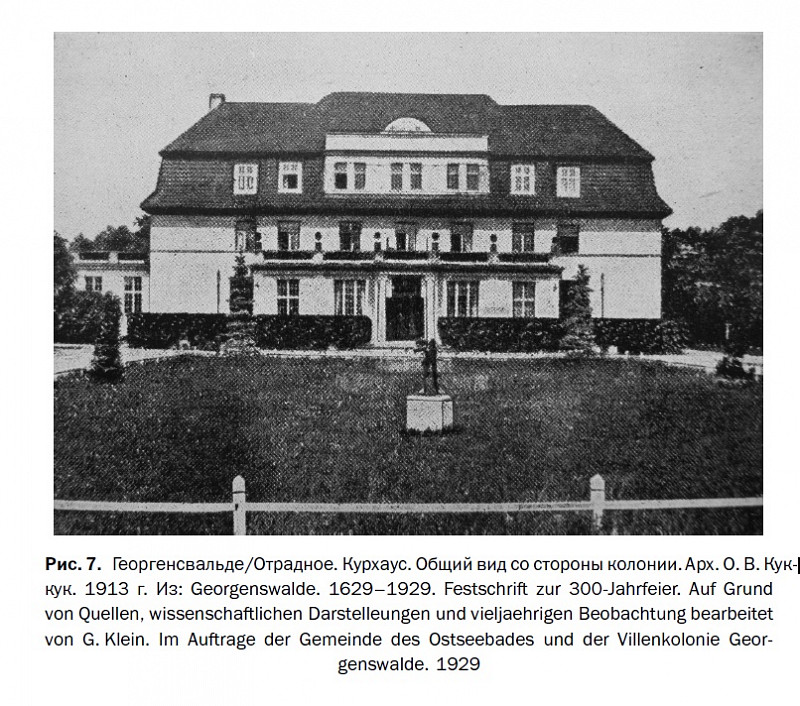

Среди выдающихся построек Георгенсвальде/ Отрадного следует выделить здание курхауса, сохранившегося в несколько измененном виде до настоящего времени; в 1947 году оно было переоборудовано в корпус № 2 детского пульмонологического санатория «Отрадное».

Курхаус, или курортный дом — необходимая принадлежность любого немецкого курорта, как на морском побережье, так и во внутренних регионах Германии (Висбаден, Бад Хомбург и проч.). Среди прочих гостевых заведений курортный дом обычно выделялся своими

размерами, внешней выразительностью и многофункциональностью, предполагавшей наличие разнообразных помещений общественного пользования. Согласно сложившейся еще в XIX в. традиции, здание должно было объединять гостиницу, ресторан, читальный зал, бильярдную комнату, залы для различных игр (например, карточных) и другие общедоступные помещения. Непременным условием присвоения зданию наименования «курхаус» было наличие большого вместительного зала для проведения многолюдных встреч, балов, празднеств. Главное сооружение курорта могло принадлежать городской общине или частному владельцу.

Отличительной чертой курортного дома была открытость не только для собственных постояльцев, но и для всех желающих. Статус курхауса получал отель, «который был центром курортной жизни. Этому служили фешенебельность отеля, его удобное местоположение, наличие условий для курортных развлечений и общения» (23). На побережье Замланда курхаус размещался, как правило, не в геометрическом центре поселения, а на высоком морском берегу, так, чтобы с террас и балконов здания открывался живописный вид на море и заходящее солнце.

С целью дополнительного привлечения гостей в помещениях приморских курортных домов регулярно проводились разнообразные мероприятия — танцевальные вечера, морские праздники и художественные представления, устраивались эксклюзивные выставки и показы. Так, в здании курортного дома в Нойкурен/Пионерском (1906-1908 гг., арх. Каспер) находился большой демонстрационный аквариум, в котором показывали рыб, животных и растения, характерные для Балтийского моря и внутренних вод Замландии(24). Аквариум возник в связи с близостью расположенной в гавани Нойкурен/Пионерского исследовательской станции по изучению местной фауны морских и пресных вод. Ежегодно в этом курхаусе проводились детские праздники, к радости маленьких посетителей курорта. В парке при здании располагались теннисные площадки .

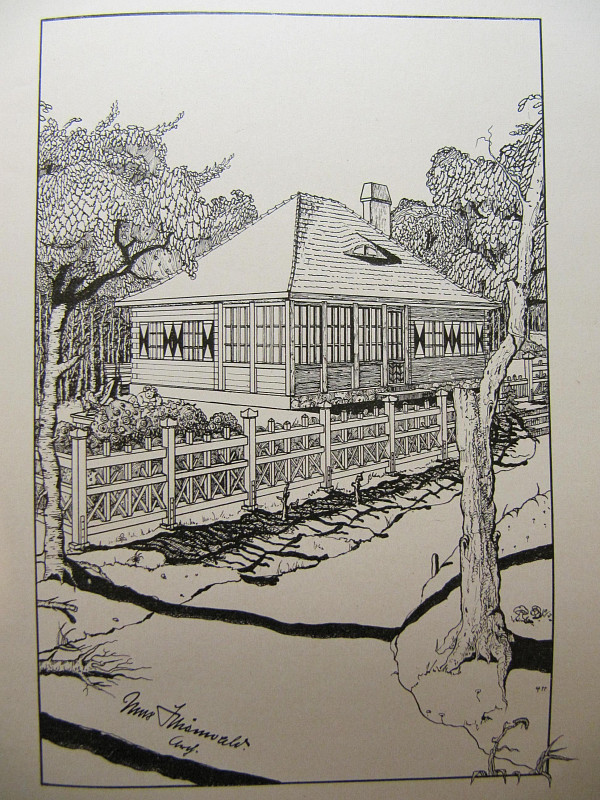

Курортный дом в Георгенсвальде/Отрадном был спроектирован и построен в 1913 г. одним из ведущих архитекторов Кенигсберга Отто Вальтером Куккуком (1871-1942). По мнению знатоков балтийских курортов, это было самое прекрасное и благородное здание подобного типа. О. В. Куккук был широко известен в Восточной Пруссии как приверженец нового искусства. На протяжении 1911 - 1913 гг. он издавал в Кенигсберге журнал «Новое искусство в Старой Пруссии» (вышло шесть номеров). В оформленном в духе югендстиля издании публиковались как новинки местной художественной жизни, так и собственные работы мастера (например, проекты односемейных жилых домов для Нойхаузен-Тиргартен (ныне Гурьевск) и др. Журнал демонстрировал новаторские архитектурные вкусы издателя, приверженца умеренной реформы в архитектуре с уклоном в неоромантический регионализм, склонностью к использованию традиций местного народного строительства(26). В целом диапазон стилистических предпочтений архитектора был довольно широк — от умеренного югендстиля до стилизаций в духе барокко и классицизма, опять же с приметами нового стиля (27).

Деятельность О. В. Куккука до начала Первой мировой войны получила широкое освещение в общегерманской профессиональной периодической печати: 7 публикаций в немецких журналах «Дойче Баухютте» и «Дойче Баувельт» были посвящены его сооружениям в Кёнигсберге/Калининград и близлежащих курортах, то есть практически каждая крупная работа была известна коллегам, критикам и ценителям. Следует отметить, что на сегодняшний день ничего не известно о постройках мастера между двумя мировыми войнами, а также об обстоятельствах его смерти (29).

Былой облик курхауса в Георгенсвальде/Отрадном может быть реконструирован благодаря многочисленным изображениям в путеводителях по колонии, а также фотографиям, размещенным в журналах, на открытках и в рекламных объявлениях довоенного времени. Здание представляло собой компактное, строго симметричное сооружение дворцового типа, с широким ризалитом главного уличного фасада, с выступающим балконом над верандой первого этажа.

Членения фасада идеально вписывались в равнобедренный треугольник, объемно-пространственная композиция и детали выдают принадлежность к местному упрощенному варианту необарокко, популярному в строительстве общественных зданий Восточной Пруссии начала XX в. Украшением здания по сей день служит двухколонный портал входа с сочно трактованными ионическими колоннами.

Вальмовая черепичная крыша с выступами и заломами, высотой чуть меньше половины высоты всего здания, подчеркивала эффект барочной пышности и солидности. Прорезанная окнами крыша скрывала когда-то жилой этаж. Сейчас сложная форма кровли здания изменена, она стала более пологой, облику бывшего курхауса, утратившего верхний этаж, недостает завершенности.

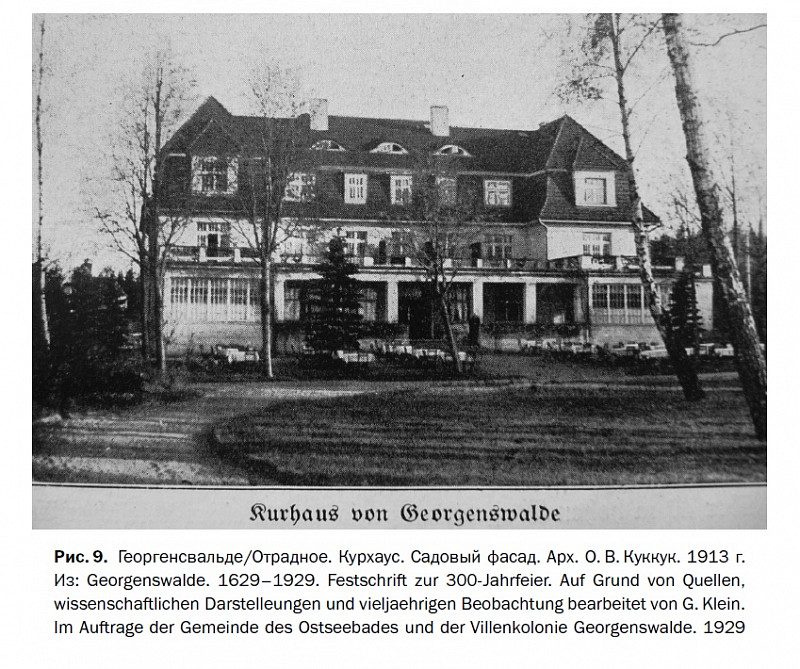

Фасад, обращенный к саду и морскому берегу, был не менее выразителен, нежели выходящий в сторону колонии .

До сего дня частично сохранились два боковых ризалита, между которыми на первом этаже разместилась крытая веранда.

Наличие веранды — обязательная составляющая курортного сооружения на Балтике. Ее появление в Европе обусловлено связями с американской культурой сельского строительства, откуда и был заимствован этот архитектурный элемент. Как свидетельствуют старые изображения, до Первой мировой войны веранда курортного дома открывалась непосредственно в небольшой сад, за которым находился крутой береговой обрыв и разворачивался великолепный вид на просторы моря. Вдоль обрыва узкая лестница вела непосредственно к песчаному пляжу. В настоящее время сад зарос высокими деревьями, закрывающими вид на море, а лестница к пляжу отсутствует.

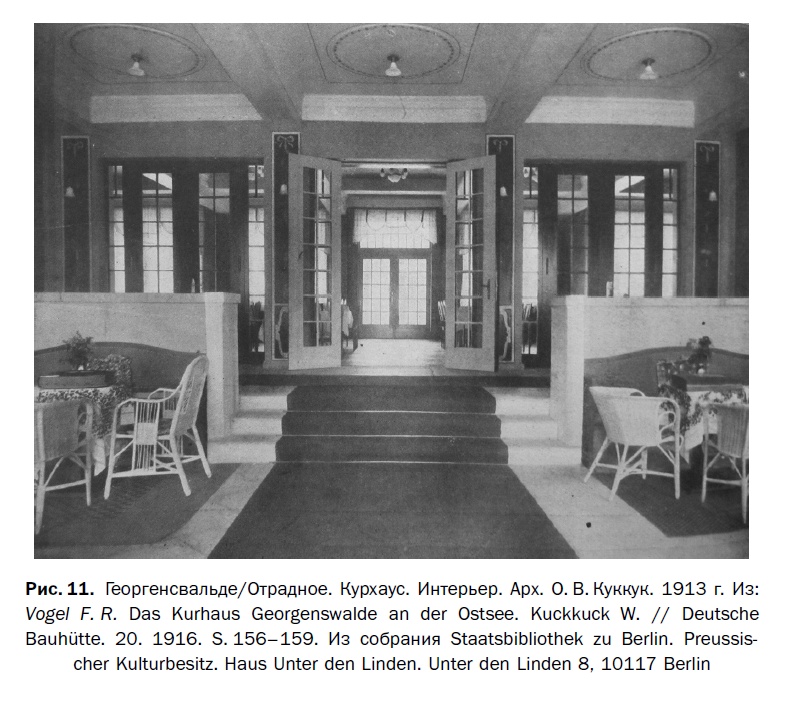

Курхаус в Георгенсвальде/Отрадном был отмечен публикацией в профессиональной печати в 1916 г. в разгар Первой мировой войны, что примечательно, так как в это время основное внимание уделялось проблемам восстановления разрушенных войной городов Восточной Пруссии(30). Автор статьи «Курортный дом Георгенсвальде на Балтийском море» известный архитектурный критик первой половины XX в. Ф. Р. Фогель отмечал соответствие архитектуры здания новым тенденциям, которые заключаются в выявлении взаимоотношения цели сооружения и его внешнего и внутреннего облика. Следование функциональному назначению здания Ф. Р. Фогель считал существенным признаком современности и причиной «тайной привлекательности модерна» (31).

Статья интересна описанием утраченного интерьера курортного дома. Ф. Р. Фогель отмечает единство внутренней планировки здания, ядром которого был просторный зал, объединяющий остальные помещения и дающий возможность их обзора (32). Из зала как геометрического и смыслового центра нижнего этажа, «словно щупальца», расходятся во все стороны соседние пространства. Помещение зала повышено на три ступени по сравнению с соседними комнатами, которые примыкают посредством поперечного коридора. «Эти три ступени между балюстрадой вестибюля — выдающаяся композиционная находка, настолько неожиданно они появляются»(33).

Ступени служили приглашением пестрому сообществу посетителей включиться в атмосферу отдыха и радости, царивших в курортном доме. Удачной планировочной находкой было расположение веранды, служившей столовой, на одной оси с главным торжественным залом. Хорошо освещаемая веранда, обращенная в сторону моря, объединяла зал с природным окружением.

В противоположность пространствам нижнего этажа, где кипела светская жизнь, в отдаленных жилых комнатах наверху должны были царить тишина и покой. Гармоническое единство внешнего и внутреннего, отличавшее здание курхауса, по мнению критика, «есть символ современного сооружения» (34).

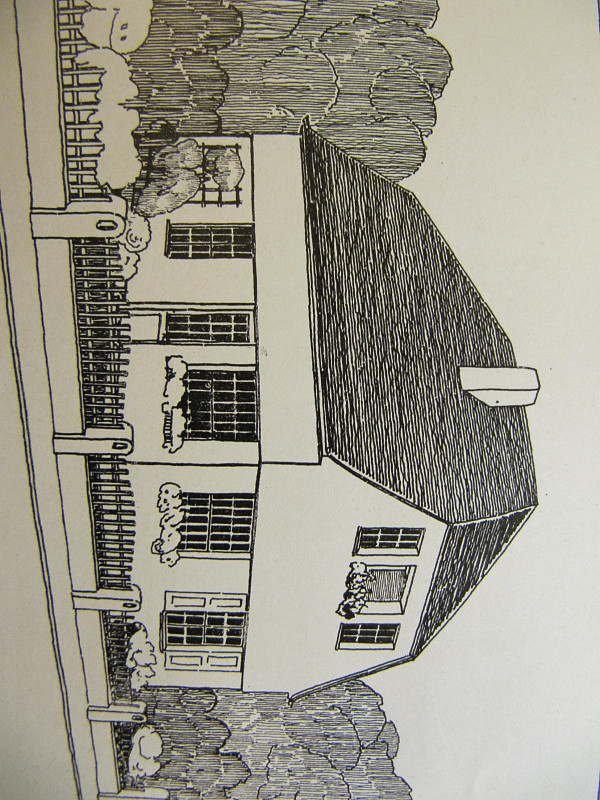

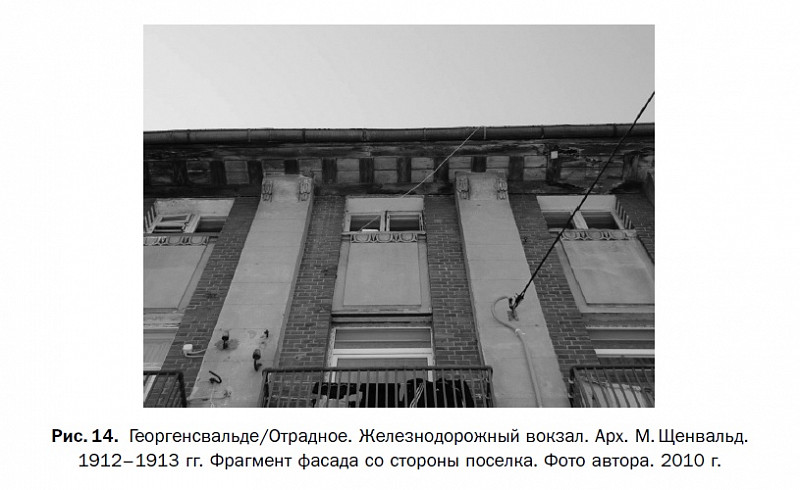

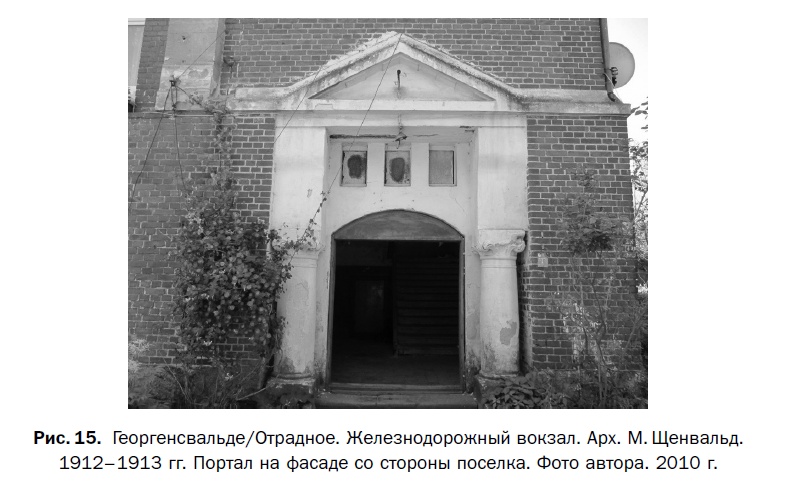

Другое значительное общественное сооружение в Георгенсвальде/Отрадном — железнодорожный вокзал, построенный архитектором из Кенигсберга Максом Щенвальдом в 1912-1913 году вместо стоявшей здесь скромной дощатой будки(35).

Известно, что архитектор много строил в Кеёнигсберге/Калининграде, Раушене/Светлогорске, Георгенсвальде/Отрадном, Нойкурене/Пионерском, Лабиау/Полесске и других городах. В начале XX в. М. Щеёнвальд предпочитал работать, используя художественные приемы югендстиля, создавая также стилизации в духе необарокко. В период восстановительных работ после первых разрушений Первой мировой войны в профессиональной печати Германии были опубликованы проекты для Восточной Пруссии, в которых мастер демонстрировал стилизованные исторические формы в широком диапазоне от готики до классики: гостиница «Рейх» в Домнау/Домново (1915), здания на рыночной площади в Алленбурге/Дружба, проекты мельницы и хутора в Удерванген/Чехово (1915) (36).

Макс Щенвальд много времени отводил проектированию и строительству летних домиков, вилл и прочих курортных сооружений, о чем свидетельствует опубликованное объявление в «Путеводителе по курорту Раушен (Замландия)», изданном в 1926 г. В краткой рекламе говорится, что «архитектор Макс Щеёнвальд, проживает по адресу — Кеёнигсберг в Пруссии, Фуксбергер-Аллея, 19, напротив Замландского вокзала, а также в Раушене, в доме „Бромбеерсвинкель“ и специализируется на строительстве домов отдыха (Ferienheime)», и далее в рекламе указано от лица архитектора: «Выставка проектов и моделей в моем ателье в Кеёнигсберге. Виллы, усадьбы, сельскохозяйственные постройки. Множество рекомендаций» (37). В 1911 г. М. Щенвальд создал серию конкурсных проектов летних домиков для Раушена/Светлогорска .

В Нойкурене/Пионерском он построил дом отдыха ремесленников(39). В 2007 г. во время ремонта корпуса детского пульмонологического санатория «Отрадное» в бывшем Георгенсвальде/Отрадном строители обнаружили табличку с его именем. Имеющаяся на табличке надпись «Architekt: Max Schönwald. Königsberg» неопровержимо свидетельствует об авторстве известного на побережье мастера, имя которого оказалось незаслуженно забытым (40).

Здание вокзала в Георгенсвальде/Отрадном выглядит, как многоэтажный дворец со стороны колонии и как скромное одноэтажное строение — со стороны высокой железнодорожной насыпи.

Оно выполнено в том стиле, который польские исследователи называют живописным историзмом (41), немецкие ученые обозначают термином «архитектура реформ». В облике вокзала, построенного из кирпича, использованы светлые лепные стилизованные контрастно выделяющиеся на темном кирпичном фоне классические мотивы, которые можно квалифицировать как необарочные. При этом компоновка деталей фасадов: дверных и оконных проемов разнообразных форм, лепных вставок и проч. — тяготеет к асимметрии, характерной для югендстиля начала XX в. Здание, которое сейчас используется в качестве жилого дома, до сих пор увенчано высокой мансардной вальмовой черепичной крышей, сохраняя в своем облике исторический колорит начала XX в.

Уличный фасад имеет высокий цокольный этаж, над которым в центре выделяются светлые вытянутые на высоту трех этажей пилястры, завершенные стилизованными капителями со свисающими лепными листочками. Лепные изображения ов (яйцеобразного орнаментального мотива) украшают рельефные вставки под окнами последнего этажа.

В здание ведут два входа. Подчеркнуто декоративен приземистый портик, за которым открывается широкая парадная лестница, ведущая на перрон. Композиция портика довольно причудлива — по-барочному набухшие низкие колонки стилизованного коринфского ордера словно проседают под тяжестью мощных квадратных в сечении столбов, над которым располагается узкая архитравная балка и маленький легкий фронтон. В глубине портика прорезан пологий арочный проход, большое поле стены над ним украшено тремя нишами, в которых когда-то, вероятно, располагались рельефные или керамические декоративные вставки.

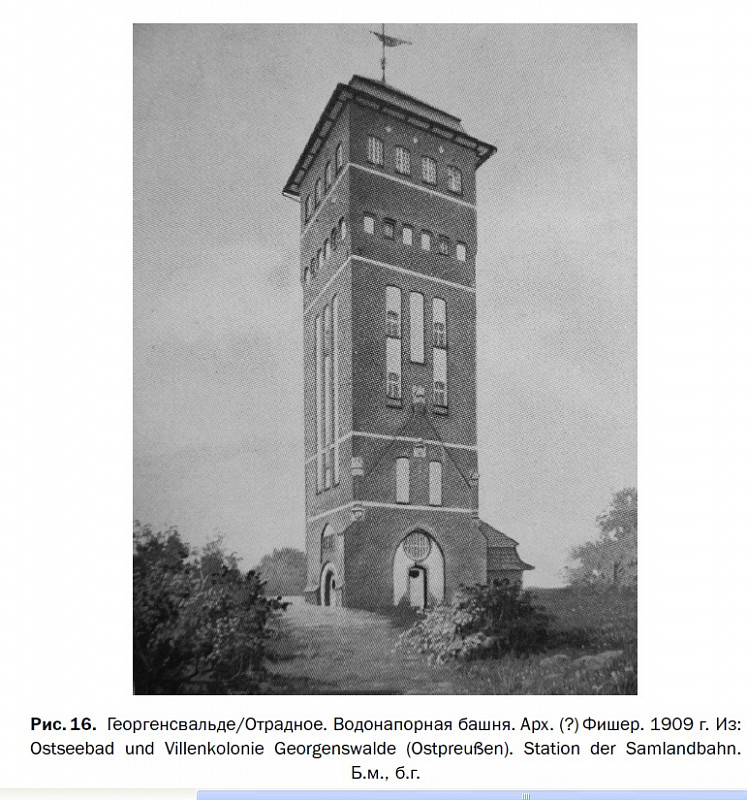

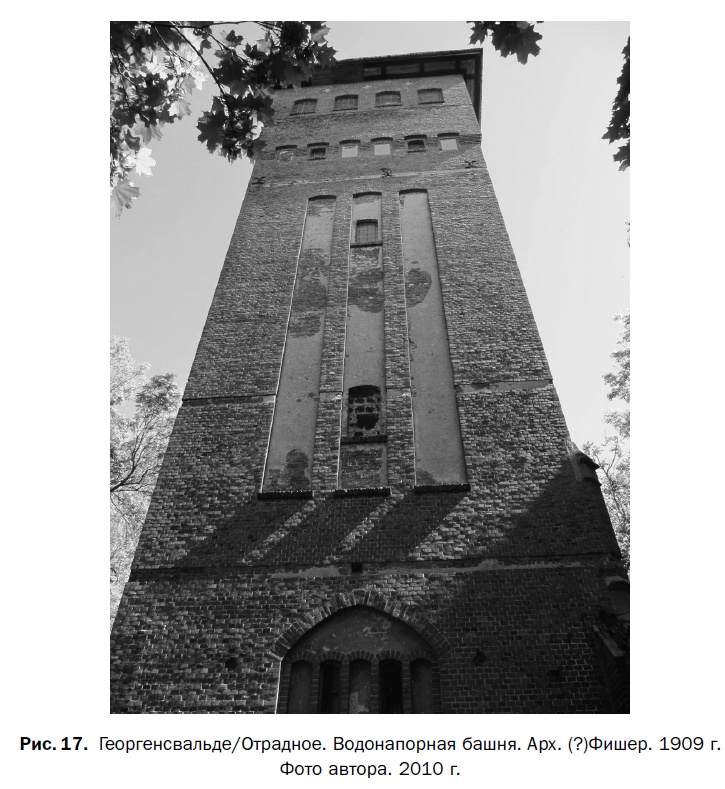

Недалеко от вокзала по-прежнему возвышается водонапорная башня, возведенная по проекту (?) Фишера в 1909 г. Идентифицировать личность архитектора пока не удается, вряд ли это известный немецкий архитектор Теодор Фишер (42).

Облик четырехгранной башни с мансардной вальмовой крышей восходит к средневековому образцу сторожевых башен крепостей Тевтонского ордена, свободой расположения деталей выдавая ее принадлежность началу XX в.

Сорокапятиметровое сооружение в неоготическом стиле с мансардной вальмовой крышей, в настоящее время почти скрытое высокими деревьями, свидетельствовало о наличии современных удобств в виллах Георгенсвальде, а именно водопровода. Как и подобные здания в городах Восточной Пруссии, башня выполняла множество функций, в том числе служила одновременно смотровой башней, откуда в хорошую погоду открывался вид на Куршскую косу. На первом этаже башни размещались пресные теплые бани, и речь шла о том, чтобы устроить здесь морские бани и лечение грязями (43). Здание хорошо сохранилось, утратив лишь небольшую пристройку с помещениями бани.

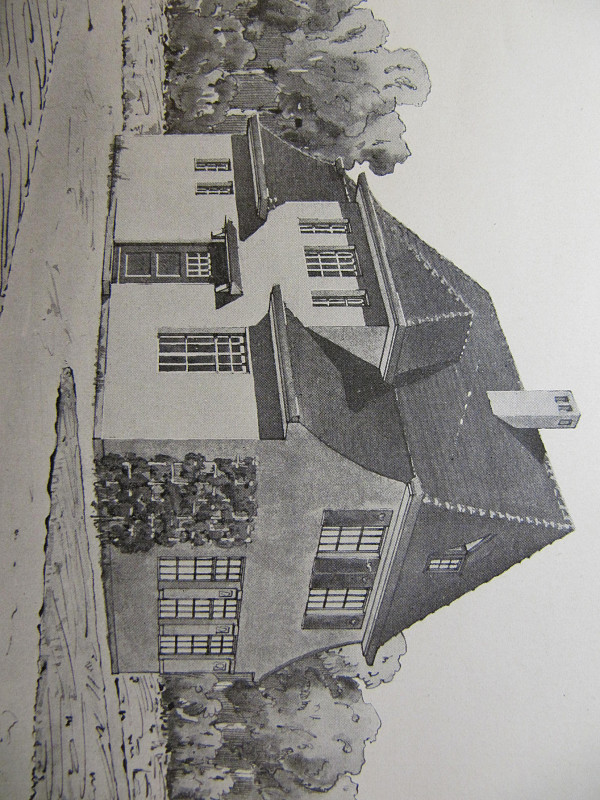

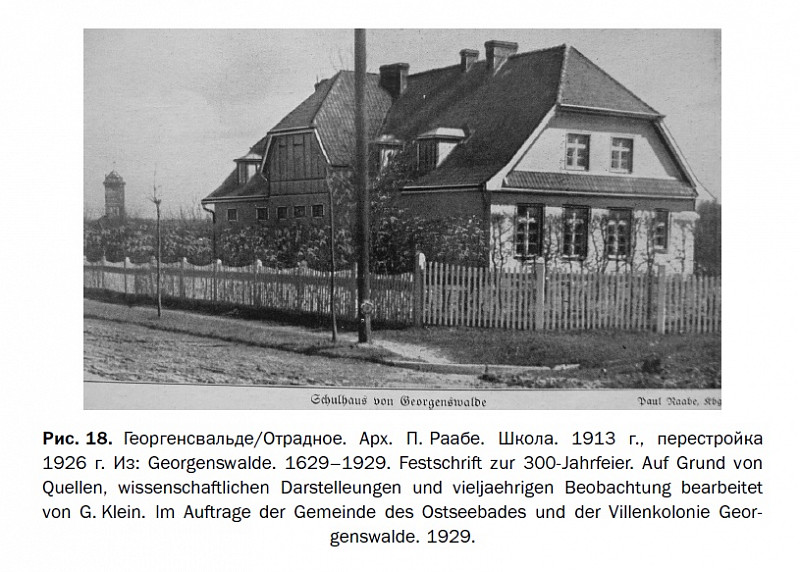

К числу общественных сооружений колонии относится здание школы, которое появилось в 1913 г. на углу Школьной улицы и шоссе, ведущего в Варникен (ныне база учебных практик КГУ им. Канта, Калининградский проспект, д. 102).

Значительный участок земли размером 2 га был предусмотрен соглашением с банком при проектировании колонии. Тогдашние сельские народные школы Восточной Пруссии, в которых давалось начальное образование, отразили увлечение английскими образцами: они строились наподобие крупных деревенских домов, нередко с использованием фахверковых конструкций. На их облик повлияла также стилистика вилл эпохи модерна. В таких формах была выстроена начальная школа в Георгенсвальде (арх. не выявлен). В 1913 г. в школе обучался 61 ученик, имелась 1 классная комната и 1 учительская квартира. В 1926 г. было построено новое здание с центральным ризалитом, вторым мансардным этажом 44. Высокая полувальмовая крыша, крытая черепицей, подчеркивала сложившуюся еще до Первой мировой войны местную традицию.

Как уже упоминалось, для архитектуры курортных поселений важное значение имело индивидуальное решение здания, здесь изначально было исключено типовое проектирование объектов и каждое сооружение отличалось индивидуальностью, привлекая внимание своей неповторимостью, радуя глаз гармонией форм. При неизбежной повторяемости типов функционально необходимых построек, таких как курхаусы, водонапорные башни, административные здания и, особенно, бесконечные отели, пансионаты, частные жилые дома и проч., трудно встретить похожие решения.

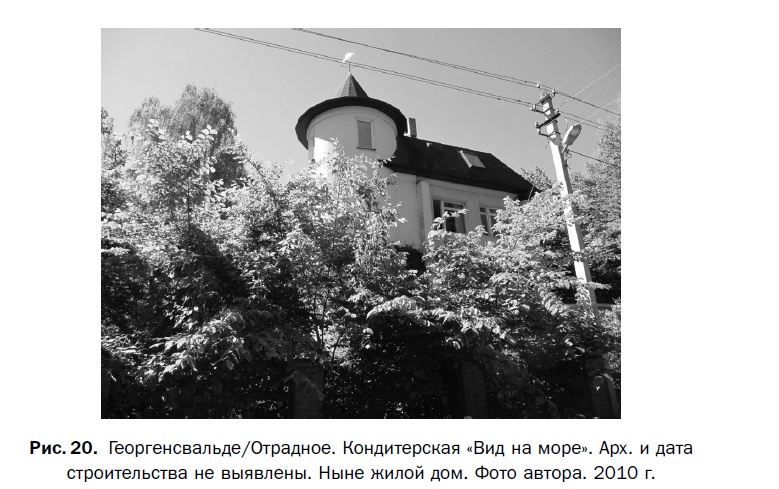

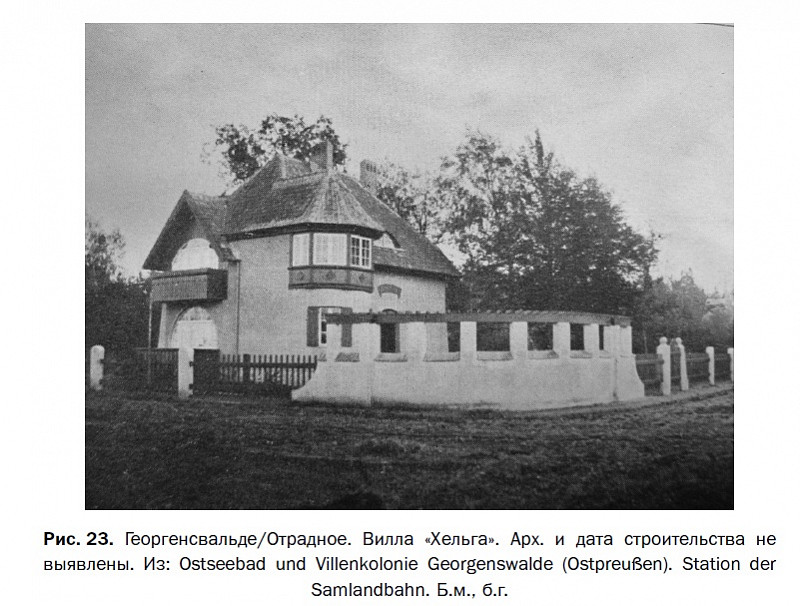

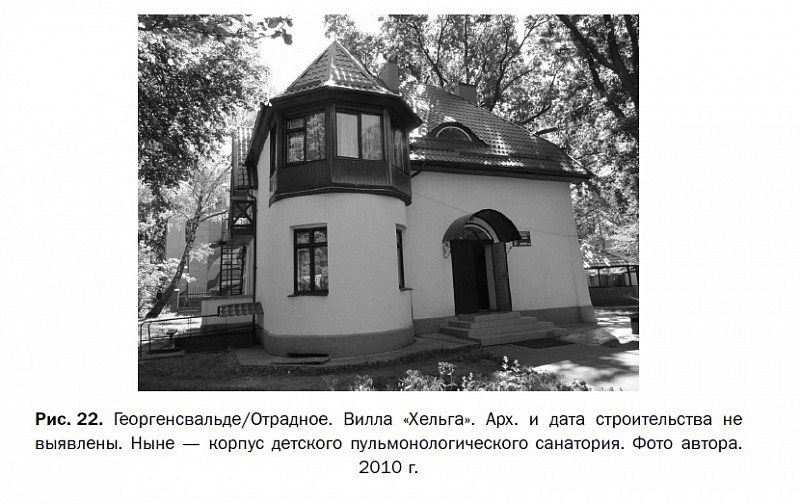

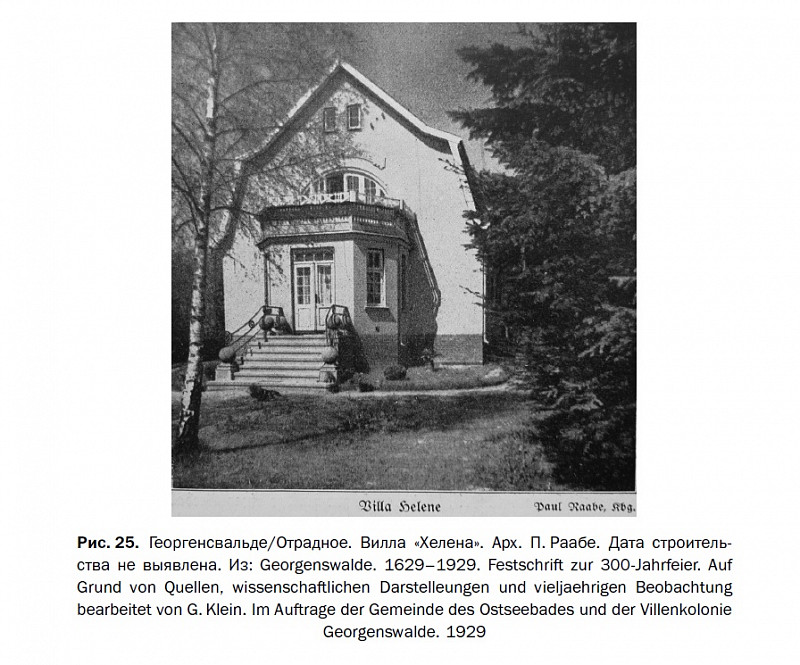

Если в городах того времени единообразие при строительстве домов-блоков рассматривалось как панацея от социальных бед, способ решения жилищных проблем, то курорт давал возможность дифференцированного подхода к организации форм жизни, в зависимости от социального и финансового положения клиента, возрастной категории пользователей. Индивидуальное решение архитектурных объектов соответствовало идеи создания неповторимого лица курортного поселения — приватный заказ выражал личность человека, импонировало его вкусам и пристрастиям, стремлению следовать моде или сложившимся традициям. Унифицированности и экономности массового строительства, всё больше распространявшегося в материковых городах и нивелирующего проявление личностного начала в обычном городе, в архитектуре курортных зданий противопоставлялись запоминающаяся индивидуальность каждого здания, нередко получавшего собственное имя (например, виллы «Хелена», «Хельга», «Цецилия» и другие в Георгенсвальде), что требовало особой, хорошо узнаваемой формы внешнего выражения. Наиболее значимыми для жителей курорта были, конечно, здания для комфортного проживания, развлечения и лечения, и, соответственно, их проектированию, строительству и постоянной модернизации администрации курортов и частные заказчики уделяли особое внимание. Сооружения для курортников имели дифференцированный характер, связанный не только с их функциональным назначением, сколько с характером и стоимостью предлагаемых услуг, их оригинальностью и содержательной концепцией увеселения гостей. Стремление к неповторимости запросов и предлагаемых услуг у владельцев гостиниц и вилл сказывались на облике строений. К наиболее популярным местам Георгенсвальде/Отрадного относилась кондитерская «Вид на море», расположенная рядом с курхаусом. Капитальное здание с выразительной башней под конической кровлей хорошо сохранилось до нашего времени.

В путеводителях довоенного времени были отмечены также дом отдыха ремесленников под названием «Четыре времени года», построенный в технике фахверка, и другие.

Основу застройки Георгенсвальде составляли частные жилые здания. Первыми были построены виллы, получившие названия «Агнесс», «Цецилия», «Эльза», «Хельга». Архитекторы искали выражения индивидуальности в облике каждого дома. К сожалению, о личности первых владельцев вилл, их художественных пристрастиях узнать что-либо в настоящее время не представляется возможным. Вероятнее всего, образ жилых зданий определяли преимущественно авторы проектов (в большинстве случаев имена архитекторов пока не выявлены), следовавшие популярному в Восточной Пруссии так назывемому «стилю вилл», пропагандируемому со страниц периодической профессиональной печати, в строительных каталогах и рекламных объявлениях.

Виллы в Георгенсвальде/Отрадном типичны для строительства на балтийском побережье от северной Германии до Литвы. Здесь возводились капитальные 1-2-х, реже — 3-х этажные сооружения с обязательными мансардными полуэтажами и подвалами. Для вилл характерны экономичность, рациональность, небольшие размеры, компактные планы, нарушаемые выступами веранд, эркеров, башенок. Стены из кирпича или фахверка обычно штукатурились и белились, подчеркивая цветовой контраст с оранжево-красными черепичными крышами.

Высокие крутые вальмовые, полувальмовые, мансардные кровли, башенки с коническими крышами, эркеры, скомпонованные в самых разных живописных сочетаниях, определяли облик большинства жилых зданий, возведенных в первые годы существования колонии. Асимметрия фасадов, различной формы окна, живописно прорезающие поверхности наружных стен в зависимости от внутренних потребностей освещения и другие архитектурно-художественные приметы, позволяют рассматривать «стиль вилл» побережья Балтики как вариант модерна (югендстиля), но без его декоративных орнаментально-изобразительных изысков. Для обозначения архитектурного стиля балтийских курортов начала XX в. пока не существует единого термина, хотя определенное единство художественного облика местных сооружений очевидно. Бытуют термины «национальный романтизм» (45), «живописный историзм» (46), «архитектура реформ» (47) и т.д. Все более укореняется термин «балтийский модерн», свидетельствующий о принадлежности местных зданий к ведущему стилю Серебряного века.

Местные архитекторы обращаются к художественным формам нового стиля, используя его английскую модель, получившую большое распространение в Германии благодаря публицистике известного архитектора Германа Мутезиуса, в 1896-1905 гг. исполнявшего обязанности технического атташе при немецком посольстве в Лондоне. Его трехтомная книга «Английский дом. Развитие, парковые условия, возведение, оборудование и внутреннее пространство», вышедшая несколькими изданиями в начале XX в. (первое издание 1904 г.), оказала влияние на популяризацию английских образцов движения «Искусств и ремесел» и формирование стилистики модерна.

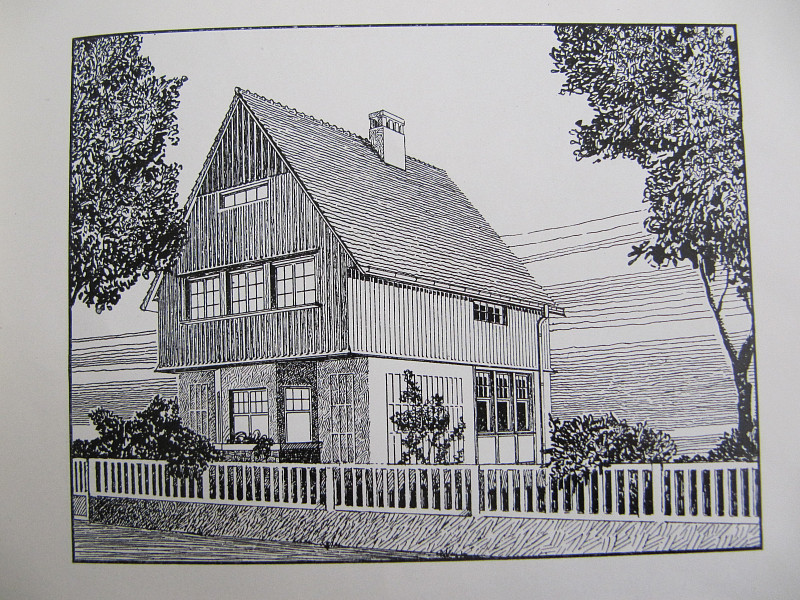

Типичным образцом местного строительства служит вилла «Хельга», которая сохранилась до наших дней с незначительными изменениями, например отсутствует каменная скругленная часть ограждения территории сада, керамическая черепица заменена металлической, вставлены современные пластиковые окна (1908-1914 гг., архитектор не выявлен) (49).

Здание демонстрирует признаки югендстиля балтийского побережья, который остается популярным в этом регионе у частных заказчиков и в наши дни. Дом имеет свободный план, четыре асимметричных фасада значительно отличаются один от другого. Разновысокие черепичные вальмовые, полувальмовые и мансардные крыши над каждой пространственной составляющей архитектурной композиции виллы подчеркивают свободу общего решения объемно-пространственной композиции. Использование яркой черепицы, белых гладко оштукатуренных стен, деревянных веранд и балконов вносит эффект нарядности в живописный облик здания. (Ныне здесь размещается отделение детского пульмонологического санатория.)

Непременный признак приморской виллы начала XX в. — наличие башенок, эркеров, балкончиков, веранд. Веранды и лоджии, широко распространились в архитектуре курортов Германии под влиянием новых идей американских архитекторов «гонтового стиля» и ее представителя Х. Х. Ричардсона, спровоцировавших новую «верандную» культуру в балтийском регионе. В Самбии веранды устраивались не только на нижних этажах, но, как например в вилле «Хельга», размещались на верху башен таким образом, чтобы из помещения веранды открывался хороший круговой обзор.

Вилла «Хелена» (арх. П. Раабе, дата строительства не установлена) имеет более строгое архитектурное решение(50). Прямоугольная в плане одноэтажная вилла сохранила высокую мансардную крышу и верхний полуэтаж.

С уличного торца к дому примыкает пятигранная веранда с узкими вертикальными окнами и широкой двустворчатой дверью, когда-то имевшей сложный рисунок переплетов; сейчас она заменена современной пластиковой дверью простой формы. Над верандой по-прежнему существует балкон, с которого внутрь мансардного полуэтажа ведет полукруглое окно-дверь палладианского типа. К пристройке ведет семиступенчатая расширяющаяся книзу лестница, имеющая необычно решенную лестничную ограду, где металлические перила опираются на массивные бетонные шары. Здание виллы клас- сично и узнаваемо, стильно и элегантно в своей простоте. (Как в бывшей вилле «Хельга», здесь сейчас размещается отделение детского пульмонологического санатория.)

Большинство сохранившихся в современном поселке Отрадное сооружений восходят к началу XX в., они используются местными жителями и курортниками, реконструируются и обновляются без учета их исторической ценности. Следует отметить, что современные нововведения все же не настолько радикальны, чтобы изменить характер места, а некоторая стагнация в развитии этого курорта позволяет надеяться на большую сохранность исторической среды бывшей «колонии вилл».

Культура балтийского региона и, в частности, многочисленных местных курортов рубежа XIX-XXI вв. в настоящее время все чаще привлекает внимание исследователей, о чем свидетельствуют публикации, выставки, круглые столы и конференции последних лет (51). Научное изучение архитектуры курортных поселений бывшей Восточной Пруссии на территории современной Калининградской области пока находится в зачаточном состоянии, что можно рассматривать и как положительный момент, так как зодчество этого региона сразу может получить адекватную оценку, минуя заблуждения и ошибки предшествующих лет.

Примечания

1 Сведения взяты [из интернет-ресурсов. Письменные источники в справочных изданиях обнаружить не удалось.

2 Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund von Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljaehrigen Beobachtung bearbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der Villenkolonie Georgenswalde. 1929. S. 5-6.

3 Каталог объектов культурного наследия Калининградской области // Наследие народов Российской Федерации. Вып. 6 (Т. 1-4). Москва, 2005 г. Каталог подготовлен Научно-производственным центром по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области (Калининград) и Научно-информационным издательским центром (Москва); Памятники истории и культуры Калининградской области. Т. 2. М., 2005. С. 305-306.

4 Поподин А. [Рантава -1254 - Робетен - Пионерский. Ваткве - 2004 - Мотер - Нойкурен-Пионерский, Калининград, 2004; Чернышев Ю. Rauschen-Светлогорск. Вильнюс, [Б. г.]; Бартфельд Б.Н., Адамов Б.Н. Светлогорск-Раушен. Город шумящего моря. К 750-летию города. 1258-2008. Калининград, 2008; Ефремов Л. А. Очерки по истории Кранца. Калининград, 2010.

5 К числу «общеобразовательных» трудов следует отнести статью: Elvira Jurcenko. Die Seebäder des Samlands und ihre Darstellung in Museen des Kaliningrader Gebiets // Kurilo O. (Hg.). Seebader an der Ostsee im 19 und 20. Jahrhundert. Greifswald, 2008.

6 Путешествие по Балтийскому побережью Замланда / Авт.-сост. В. И. Воронов; пер. с нем. Е. Мингалевой. Калининград, 2009.

7 Dehio-Handbuch der Kunstdenkmaler West- und Ostpreußen (bearb. von Michael Antoni). München, 1993. S.81.

8 Zahlreiche Villen, Pensionen und Wohnhauser vom Ende des 19 Jh. und Anfang des 20 Jh. Warmbadehaus. Runder

Jugendstilbau mit rundem Turm von Anfang des 20 Jh. Dehio-Handbuch der Kunstdenkmaler West- und Ostpreuße (bearb. von Michael Antoni). München, 1993. S. 517.

9 Unser schönes Samland. Heimatbrief für den Kreis Fisch- hausen-Ostpreußen. (Spaeter — Samlaendischer Heimatbrief). Выходит с 1957 г.

10 К их числу относятся краткие путеводители, предположительно, начала XX в.: Ostseebad und Villenkolonie Georgenswalde (Ostpreussen). Station der Samland- bahn. (б.м, б. г. Библиотека Польской Академии наук в Гданьске); Ostseebad und Luftkurort Georgenswalde- Warnicken. Б. м., б. г. (Б-ка института имени Герде- ра в Марбурге, Германия). Важным источником служит книга: Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund von Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljahriger Beobachtung bearbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der Villenkolonie Georgenswalde. Konigsberg, 1929.

11 Мне известны отдельные книги, посвященные архитектуре немецких курортов, среди которых, к сожалению, отсутствуют упоминания о восточнопрусских местах отдыха на балтийском побережье. Например: Huels W. Baedearchitektur. Rostock, 1998; Simon P., Berhrens M. Badekur und Kurbad. Bauten in deutschen Badern 1780-1920. Herausgegeben vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte München. München, 1988. К сожалению, мне не удалось ознакомиться со статьей, в которой упоминаются отдельные курорты Восточной Пруссии: Tilitzki Ch., Glodzey B. Die deutsche Ostsee- baeder im 19 Jahrhundert // Bothe R. (Hrgs.) Kurstadte in Deutschland. Zur Geschichte einer Baugattung. Berlin, 1984. S. 513-536.

12 Die Perle des Samlandes. Das lieblichste Jidyll unter samtlichen Nord- und Ostseebadern. Prospekt und Führer. Herausgegeben vom Verschonerungsverein Rauschen. 1904.

13

14 Подробно процесс возникновения интереса к архитектуре мест для отдыха интерпретирован в книге: Aschenbeck Nils. Die Moderne, die aus den Sanatorien kam. Reformarchitektur und Reformkultur um 1900. Delmenhorst, 2008.

15 Klemm Hans-Georg. Ostseebad Georgenswalde // Unser schönes Samland. 153 Folgen. Frühjahr 2002. № 1. S. 45-53. S. 46.

16 Интернет-ресурсы. Георгенвальде-Отрадное.

17 Интернет-ресурсы. Георгенвальде-Отрадное.

18 Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund von Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljahriger Beobachtung bearbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der Villenkolonie Georgenswalde. Konigsberg, 1929. S. 45.

19 Westerhausen W. Ostseebad Georgenswalde. Die Geschichte des Ostseebades Georgenswalde, Samland. I. Teil // Unser schones Samland. Heimatbrief für den Kreis Fischhausen- Ostpr. 19. Folge. September. 1968. S. 22-29. S. 24.

20 Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund von Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljähriger Beobachtung bearbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der Villenkolonie Georgenswalde. Konigsberg, 1929. S. 45.

21 Число «Обществ строительства жилья» выросло в Германии с 28 в 1888 г. до 1402 в 1914 г. (Ricken H. Der Architekt. Geschichte eines Berufs / Bauakademie der DDR. Schriften des Instituts für Stadtebau und Architektur. Berlin, 1977. S. 108.)

22 Очерки истории Восточной Пруссии / Г. В. Кретинин, В. Н. Брюшинкин, В. И. Гальцов. и др. Калининград, 2004. С. 326.

23 Цит. по: Ricken H. Der Architekt. Geschichte eines Berufs / Bauakademie der DDR. Schriften des Instituts für Stadtebau und Architektur. Berlin, 1977. S. 106.

24 Архитектурные памятники Раушена. Старые и современные фотографии. Исторические справки. Информационный справочник. Калининград, б. г. С. 31.

25 Архитектура курхауса в Нойкурен/Пионерском, построенного в начале XX в., подсказана английскими образцами.

26 Ostseebad Neukuhren im Samland-Ostpreussen. Краткий путеводитель. Б. г., б. м.

27 Анализ журнальных статей представлен в работе Богуслава Мансфельда «,, Новое искусство в Старой Пруссии“. Кенигсберг 1911-1913. Эскизный портрет журнала». (Mansfeld B. «Neue Kunst in Altpreußen». Krolewiec 1911-1912. Szkic do portretu czasopisma // Borussia. Olsztyn, 2005. N.42. S. 157-170.)

28 О. В. Куккук приехал в Кенигсберг в 1904 г. в качестве преподавателя Строительно-ремесленного училища и уже в 1909 г. открыл в этом городе собственное архитектурное бюро, спроектировал и построил в Кенигсберге и других поселениях Восточной Пруссии около 300 зданий различного назначения. Одно из его наиболее известных произведений — комплекс зданий для теплых ванн в Раушене/Светлогорске (1907-1908, который стал символом города. Там же при его участии была построена церковь (соавторы — правительственный архитектор Эшнер и Вихманн), заложенная в 1903 г. и освященная 7 июля 1907 г.

29 Vogel F. R. Das Kurhaus Georgenswalde an der Ostsee. Kuckuck W. // Deutsche Bauhütte. 20. 1916. S. 156-159; Warmbad und Wasserwerk in Rauschen an der Ostsee // Deutsche Bauhütte. 20. 1916. S. 171, 174.

30 Основные сведения об этом архитекторе, а также краткий перечень источников о мастере приводит Ф. Гау- зе в издании: Altpreussische Biographie, herausgegeben im Auftrage der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung. Von K. Forstreuter und F. Gause. Marburg, 1975. Bd. 3. S. 985. Дополнительные сведения см.: Deutsches Biografisches Archiv. N. F. K. G. Sauer. München. 1960-1999; Muehlpfordt H. M. Konigsberg von A bis Z. Ein Stadtlexikon. München, 1972; Albinus R. Lexikon der Stadt Konigsberg Pr. und Umgebung. Leer, 1985.

31 Vogel F. R. Das Kurhaus Georgenswalde an der Ostsee. Kuckuck W. // Deutsche Bauhütte. 20. 1916. S. 156-159.

32 Ibid. S. 156.

33 Ibid.

34 Ibid.

35 Ibid.

36 Даты жизни этого кенигсбергского архитектора не выяснены, а его биография и творческая деятельность до сих пор не изучены.

37 Проекты опубликованы в журнале Deutsche Bauhuette. (20. 1916. S. 282. S. 322 und 342).

38 Führer durch Ostseebad Rauschen (Samland). Herausgegeben von der Badeverwaltung Rauschen. 1926. По- немецки текст гласит: «Architekt Max Schoenwald. Konigsberg in Pr., Fuchsberger Allee, 19, gegenüber Samlandbahnhof; Rauschen, Haus Brombeerwinkel“. Spezialitat: Ferienheime. Ausstellung von Entwürfen und Modellen in meinem Atelier Konigsberg. Villen, Herre- haeuser, Landwirtschaftliche Bauten. Viele Referenzen».

39 Раушен. Проекты летних домиков. (Ferienhauser in Ostseebad Rauschen // Deutsche Konkurrenzen. 1911-1912. Bd. 27. H. 5/6. S. 4, 9, 50-53; Ferienhauser in Rauschen a. d. Ostsee // Deutsche Bauhütte. 1913. Bd. 17. S. 498.)

40 Neukuhren. Handwerker-Erholungsheim «Ostpreußen». (Handwerker-Erholungsheim Ostpreußen in Neukuhren) // Baugewerks-Zeitung, 1914. 46. S. 53-55, 56.

41 Имя Макса Щенвальда не отражено в таком авторитетном издании, как Altpreussische Biographie, herausgegeben im Auftrage der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung. Von K. Forstreuter und F. Gause. Marburg, 1975-1990.

42 Soltysik M. J. «Malowniczy» zmerzch epoki, czyli problem stylu w architekturze okolo roku 1900 // Budowniczy Carl Kupperschmitt. 1847-1915. Architektura sopocka przelomu wiekow 19 i 20. Sopot, 2004.

43 А. фон Кнорре предполагает, что это может быть Альфред Фишер — известный строительный советник из Эссена, построивший в 1912-1913 гг. водонапорную и смотровую башню в Херне. (Knorre A. Von. 100 Objekte in Herne. Ein Kunst- und Kulturgeschichtlicher Führer Herne. Fotos W. Ruckels. Herne, 2004.). Между тем облик двух башен сильно отличается.

44 Архитектурные памятники Раушена. Старые и современные фотографии. Исторические справки. Информационный справочник. Калининград, б.г.,стр. 67.

45 Georgenswalde. 1629-1929. Festschrift zur 300-Jahrfeier. Auf Grund von Quellen, wissenschaftlichen Darstellungen und vieljahriger Beobachtung bearbeitet von G. Klein. Im Auftrage der Gemeinde des Ostseebades und der Villenkolonie Georgenswalde. Konigsberg, 1929. С. 31.

46 Архитектурные памятники Раушена. Старые и современные фотографии. Исторические справки. Информационный справочник. Калининград, б. г. С. 67.

47 Комарова М. М. Шведский жилой дом эпохи национального романтизма конца 19 - начала 20 веков: традиции и новаторство: Автореф. дис. ... канд. иск. М., 2008.

48 Soltysik M. J. «Malowniczy» zmierch epoki, czyli problem stylu w architekturze okolo roku 1900 // Budowniczy Carl Kupperschmidt. 1847-1915. Architektura sopocka przelomu wiekow 19 i 20. Sopot, 2004. S. 7.

49 Aschenbeck Niels. Moderne Architektur in Ostpreussen. Hamburg, 1991.

50 Muthesius Hermann. Das englische Haus. Entwicklung, Bedingungen Anlage, Aufbau, Einrichtungen und Innenraum. In 3Baende. Zweite durchgesehene Auflage. Berlin, 1908-1910.

51 Ostseebad und Villenkolonie Georgenswalde (Ostpreußen). Station der Samlandbahn. Б. м., б. г.

52 Биографических сведений о строительном советнике Пауле Раабе пока обнаружить не удалось.

53 Об этом свидетельствуют, например, недавно вышедшая в Германии книга: Kurilo O. (Hg.). Seebader an der Ostsee im 19. und 20. Jahrhundert. Greifswald, 2008, а также конференции и выставки проведенные в 2010 г.: конференция в Бад Хомбурге, Германия, 7-10 октября «Хомбургские беседы. Курорты и курортная культура на балтийском побережье в 19-20 веках — архитектура, общественная жизнь и их изобразительная и словесная презентация». (Bad Homburg v. d. Hohe, und Herder-Institut, Marburg/Lahn); выставка «Сопот, Кранц, Рижское взморье. Балтийские курорты в 19 и 20 веках», организованная институтом имени Гердера в Марбурге совместно с Германским Культурным форумом Восточной Европы в Потсдаме и кафедрой истории Восточной Европы в Европейском университете Виадрина во Франкфурте на Одере. Выставка демонстрировалась с 8 октября по 23 декабря 2010 г. в Институте имени Гердера в Марбурге.