Бальга. Как много в этом слове для сердца прусского... Ну и калининградского, конечно. Много крови, лжи, трагедий, красоты, предательства, человечности, мифов, загадок. Почему юридически не существующее местечко Бальга заслуженно превратилось в один из «опорных пунктов» нашей истории?

Как прусская Хонеда стала тевтонской Бальгой

В 1 веке нашей эры то, что мы сегодня называем Бальгой, было островом. С него можно было контролировать практически весь залив. Потом пролив между островом и материком стал заболачиваться. Но гора на берегу залива своего стратегического значения не утратила. По легендам, именно в районе прусской крепости Хонеда располагалась знаменитое Рамове — святилище древних пруссов, место жертвоприношений, и место где пруссы дарили своим богам сокровища.

Братья Немецкого ордена госпиталя пресвятой девы Марии в Иерусалиме, который мы сегодня называем Тевтонским или Немецким, появились здесь в 1238 году. Орденские хроники рассказывают, что в этом году из Эльбинга в Висленский (Балтийский) залив вышли два орденских корабля - «Пилигрим» и «Фридланд». Корабли продвигались на север вдоль берега, и вскоре моряки увидели легендарную Хонеду — прусскую крепость, стоящую на высоком, до 30 метров, берегу залива. Из-за большой осадки «Пилигрим» и «Фридланд» подойти близко к крепости не смогли. Крестоносцы высадили десант на лодках, и напали на ничего не подозревающих пруссов. Уцелевшие пруссы укрылись в крепости. Орденские братья и европейские пилигриммы осадного снаряжения не имели,

и Хонеду взять даже и не пытались.

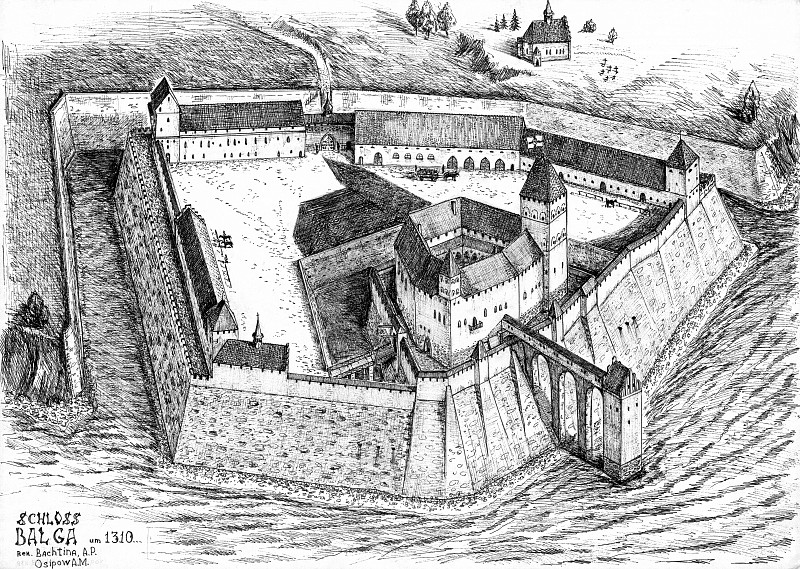

Так замок Бальга выглядел в 1310 году. Современная реконструкция А. Бахтина и А. Осипова.

Они ограничились разграблением окрестных поселений, взяв богатую добычу.

Когда крестоносцы грузили добычу на лодки, к пруссам подошло подкрепление. Теперь пруссы неожиданно напали на крестоносцев, перебив большую их часть. Моряки и воины, оставшиеся на кораблях без лодок, могли только смотреть, как пруссы убивают их товарищей. Такого Орден не прощал. Через год к Хонеде прибыла новая экспедиция Тевтонского ордена. На сей раз рыцари начали осаду Хонеды. Осада длилась долго. Уставшие пруссы сделали вылазку, но тевтоны оказались к этому готовы. Пруссы понесли большие потери. После чего прусский князь Кордуне сдал Ордену крепость. Крепость получила название Балгеа, позже трансформировавшиеся в Бальгу. Орден крепость укрепил, подготовив базу для своего дальнейшего продвижения в земли пруссов. Это не понравилось прусскому князю Пиопсо из Вармии. Вместе с племенами бартов и натангов он осадил Бальгу.

Сквозь заболоченный пролив к крепости вела гать. Пруссы блокировали эту гать построив крепость. Тогда орден построил ещё одну гать (по ней сейчас идёт дорога к замку) но пруссы и эту гать блокировали новой крепостью. Крепости назывались по именам прусских родов: Партагаль и Страндове. По версии современных историков в замке на тот момент было не больше ста воинов. Замок же осаждало примерно 1500 прусских воинов. Силы были не равны. Вскоре к пруссам присоединились два очень могущественных союзника: голод и время. В крепости закончились припасы. Пруссам оставалось только ждать, тевтонам — молиться. Что они и делали.

И вдруг стражник на стенах крепости заметил паруса над заливом. Суда явно шли к Бальге. Но вот чьи они? Друзья? Враги?

Когда суда подошли ближе, осаждённые сумели разглядеть на одном из них вымпел — шагающий лев. Свои. Молитвы осаждённых были услышаны.

Пруссы не заметили высадившийся орденский десант. Но тут к осаждавшим Бальгу язычникам из крепости переметнулся недавно обращённый в христианство прусс. Он сообщил своим, что в крепости совсем всё плохо, гарнизон голодает, сил всё меньше. Также перебежчик рассказал осаждавшим, что знает некий тайный ход, который позволит взять орденский гарнизон «теплёньким». Пруссы, стараясь не шуметь, пошли за свои проводником на штурм. Проводник, засланный к пруссам Орденом, вывел «своих братьев» прямо на засаду. Орденские арбалетчики перебили около полутора тысяч пруссов. Князь Пиопсо, традиционно выступавший во главе своего войска, был убит орденской стрелой. Оставшиеся в живых пруссы ушли.

До 1945 года поле, где произошло избиение пруссов, называлось Schlachtfeld, что с немецкого можно перевести как «поле битвы».

Быт и нравы

В 1250 году Орденом был частично построен каменный замок. Археолог Константин Скворцов рассказывает «Провинциальным архивам», что орденский замок был не только военным укреплением. Помимо военной функции, замок был ещё и административным, политическим, промышленным, и переселенческим центром. Тевтонский орден предоставлял переселенцам из «цивилизованной» средневековой Европы существенные привилегии. Самое главное - Орден давал землю. Поэтому немецкие бюргеры, горожане и крестьяне, охотно переселялись в полные опасностей новые христианские земли. Право владения землёй регулировалось Кульмским, Любекским или Магдебурским правом. Три регламента, три свода законов, расписывали обязанности землевладельца по отношению к Ордену. Например, законом определялось, предоставляет ли землевладелец вооружённых людей для участия в наступательных войнах Ордена, или только в оборонительных.

Помимо всего прочего, замок был ещё и финансовым центром. Здесь хранились налоги, которые платило каждый год Ордену местное население: шкуры, зерно, и так далее. Зерно в экономике Ордена играло особую роль. В средние века Орден стал крупнейшим в мире поставщиком зерна. В далёкой Англии Орденом был открыт специальный торговый двор. При этом Орден активно развивал своё сельское хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым. Особым спросом в средние века пользовался воск. Это была своеобразная валюта. Воск шёл на изготовление печатей и церковных свечей, которые жглись в больших количествах, и в которых всегда была потребность.

Орден вёл строгий учёт поступивших налогов. В бухгалтерские книги заносилась каждая «поступившая» курица, каждое яйцо. Впрочем, Орден не вмешивался в жизнь городов, и жил по своему уставу. Орденские братья не были монахами, как таковыми. Братья были рыцарями, служившими Господу силой своего оружия. По своему уставу они должны были спать рядом со своим оружием, соблюдать все посты, не иметь собственного имущества, и много молиться. Впрочем, специальной папской буллой братьям разрешалось есть мясо в строгие посты, но при одном условии: если в этот момент шли военные действия. На постной пище мечом много не намашешься. Константин Скворцов рассказывает, что несмотря на эту «привилегию» некоторые братья, посвятившие себя службе Господу, всё равно ревностно соблюдали пост.

В лесах вокруг Бальги водилось много дичи. Однако охота в те времена была светским развлечением, недоступным для братьев Ордена по религиозным соображениям. Охотиться братьям разрешалась только перед дальними походами.

При вступлении в Орден новоиспеченный брат принимал три главных обета, на которых весь Орден и держался: обет бедности, послушания и тотального безбрачия. При этом орденским руководством поощрялись инициативы рыцарей брать лично на себя «дополнительные» обеты. Сегодня эти обеты — доказательства верности Делу Господню, вызывают у нас улыбку. Например, некоторые орденские братья брали на себя обязательства не мыться несколько месяцев, носить кольчугу на голое тело, не разговаривать год, не употреблять в пищу соль в течении длительного времени, и не пить (некоторое время) пиво. Монах Пётр из Дуйсбурга, в своих хрониках рассказывает о комтуре (начальнике) кёнингсбергского замка, решившего испытать своё целомудрие. Для этого комтур год(!) спал на одной постели с прекрасной обнажённой девой. И — ни-ни. Правда, непонятно, как это самое «ни-ни» контролировалось орденским начальством.

Вступивший в Орден дворянин терял всё, кроме своего имени. Он мог иметь только то имущество, которое давал ему Орден. Орденскому брату уставами организации запрещалось закрывать на замок свой сундук, чтобы старший по званию мог в любое время днём и ночью контролировать, не появилось ли чего лишнего у младшего брата. Если у умершего брата находили хоть какое-то личное имущество, или, не дай Бог, деньги, о которых не знал его непосредственный начальник, то такового считали отступником и грешником, недостойным быть похороненным по христианскому обряду.

Орденский устав жёстко регламентировал жизнь братьев. Например, устав категорично предписывал, какие напитки, вино или пиво, в какие дни можно употреблять братьям. И в каком количестве.

Анатолий Бахтин, сотрудник государственного архива Калининградской области и исследователь истории Ордена, рассказывает «Провинциальным архивам», что по законодательству тех времён всё наследство получал старший сын умершего. Поэтому неудачников -младших братьев часто отдавали в Орден, на жёсткий, но полный пансион.

Как поддержать добрые нравы и порядок?

Для укрепления дисциплины среди орденских братьев и исполнения ими обязанностей предписанные им уставами верховный магистр устраивал строгие визитации (ревизии) отдельных конвентов. Магистром была составлена особая инструкция, в ней говорилось что визитатор (Visitirer) должен «с любовью и по братски указывать, где требуется, что то изменить (исправить), но так же со всей строгостью наказывать там, где было совершено преступление. Первой обязанностью визитариев являлась «отвергать любые дарения, и строгая объективность». Для визитаций отбирались образованные и не имеющие замечаний орденский брат или комтур, с ним обязательно был брат священник и небольшая свита. Визитатор имел неограниченные полномочия и согласно указанному маршруту, в каждом орденском конвенте строго проверялись соблюдение устава, закона и обычаев. При появлении визитаторов комтур, фогт, или пфлегер (управляющий) обязаны были беспрекословно повиноваться и ответить на все заданные вопросы. Визитаторы присутствовали при богослужении, вникали во внутренную жизнь конвента, требовали от комтура подробного отчёта о жизни и поведении каждого члена ордена: о моральном и религиозном состоянии дел в конвенте. А где это было необходимо- подобающим образом пресечь (наказать) нарушения и устранить недостатки. Визитаторы беседовали с каждым орденским братом в отдельности, во время этих бесед они могли высказывать свои претензии к комтуру или своим непосредственным начальникам. Проверяющие имели почти неограниченную власть, они имели право по тяжести преступления, выносить наказания вплоть до заковывание в кандалы и пожизненное тюремное заключение. Проверялось снабжение, питание, запасы оружия и обмундирования, состояние замков и ведение хозяйства. Всё, что находили достойного порицания, в организации комтурства пресекалось без церемоний. Эти визитации орденских домов, продолжались до самого позднего периода Ордена и серьёзно способствовали поддержанию в конвентах хороших нравов и порядка.

Жизнь орденского брата полностью принадлежала ордену. Братья, дожившие до старости, коротали свои дни в специально созданных орденских «домах престарелых», в так называемых фирмариях. Фирмарии имелись во многих комтурских замках. Фирмария Бальги имела свои собственные баню и кухню. По орденским уставам, для проживающих в фирмарии братьев готовили лучшие и более обильные блюда.

Имена неизвестны

История не сохранила для нас имени строительных дел мастера, «по проекту» которого была построена орденская Бальга.

Археолог Константин Скворцов рассказывает, что судя по технике строительства, Бальгу строили неизвестные мастера из Гессена и Франконии. Скорей всего, эти мастера или побывали на Святой земле, или переняли опыт строительства крепостей у того, кто побывал в Палестине. В частности об этом говорит цитадель замка, построенная в новаторской форме многоугольника.

Калининградский архитектор Юрий Забуга, рассказывает, что баумайстеры того периода Средневековья были... необразованными людьми, которые даже читать не умели. Отсутствие образования не мешало баумайстерам строить средневековые замки. Строить замки их учила сама жизнь. Например, появление в орденских замках - «данцкеров». «Данцкер» замка Бальга — стройная, высотой с пятиэтажный дом башня, «растущая» прямо из вод залива. Башню и замок соединяла галерея.

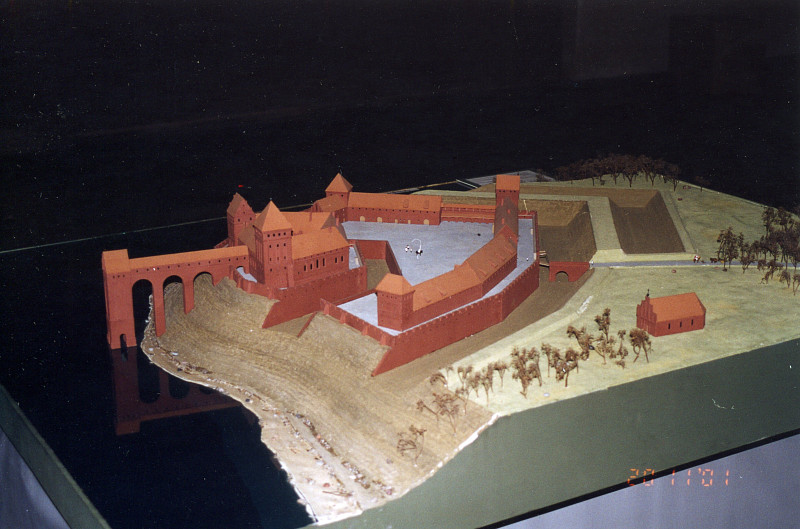

С появлением данцкера болезней в замке стало меньше. Современный макет замка Бальга.

Это не маяк, и не укреплённая замковая пристань. Всё гораздо прозаичней: это укреплённый туалет. До их появления частыми «гостями» в замках были эпидемии. После строительства «данцкеров» болезней в замках стало меньше.

Немецкий орден довольно рано начал применять артиллерию. В описи от 1 мая 1396 года говорится, что в казематах Бальги хранится 2 пушки и 2 бочки пороха. В 1437 году в замке на вооружении уже состояло 8 пушек, стреляющих каменными ядрами, и 2 картечницы, стреляющие свинцовыми пулями.

Именно артиллерия спасла Бальгу от взятия поляками во время «Войны всадников» в 1520 году. Поляки попытались взять и Бальгу. Примерно полторы тысячи польских кавалеристов, элитные войска польского короля, атаковали Бальгу. Но огонь орденской артиллерии, установленной на валах-палисадах,уничтожил атакующих. Поляки ушли.

По одной из версий могущество Тевтонского ордена уничтожила свято соблюдаемая традиция выкупать попавших в плен братьев и наёмников. После поражения в Грюнвальдской битве в 1410 году орден традиционно выкупил всех своих, попавших в плен. Золото и серебро везли в Польшу телегами. Это подорвало экономическую мощь Ордена. Орден увеличил налоги для городов. Города платить не хотели. Под предводительством Данцига и Торна города заключили «Прусский союз», и при поддержки польского короля начали войну с Орденом. «Война городов» длилась 13 лет и окончательно обескровила Орден. Во время войны было захвачено 90% всех орденских замков.

Подарил замок другу

В 1525 году в немецком Вюртемберге, католический священник Мартин Лютер прибил к двери местной церкви свиток со своими 125 тезисами. Европу захлестнул протестантизм. Новая религия проповедовала смирение, трудолюбие, отказывалась от церковной монополии на общение с Богом только через католических священников, и признавала институт индульгенций (отпущения грехов за деньги) грехом. Бунтари против погрязших в интригах и роскоши католических «отцов матери-церкви» появлялись в истории и раньше. Но у сторонников Лютера было мощнейшее оружие — печатный станок Гутенберга. Лютер начал печатать Библию на немецком языке. Слово Божье стало доступным всем грамотным. Как это всегда бывает в старушке Европе, распространение новой прогрессивной религии сопровождалось реками крови и горами трупов. Новое гуманное вероучение должно было утонуть в крови своих сторонников и своих противников. Однако немецкая аристократия увидела в распространении лютеранства плюсы. В частности — возможность присвоить экономические активы католической «матери-церкви», и избавиться от её политического давления.

Проникнувшись новыми идеями, последний Верховный магистр Ордена Альбрехт Бранденбургский фактически распустил Орден, объявив о его секуляризации. Появившееся на землях Ордена герцогство Пруссия стало одним из первых протестантских государств в Европе. Герцог, ещё недавно бывший магистром, передал Бальгу в пожизненное пользование своему другу епископу.

В 1560 году Бальга начала разрушаться из-за небрежной эксплуатации и нехватки средств на ремонт. В 1584 году упал в залив легендарный данцкер Бальги. В 17 веке, Бальгу начали разбирать на кирпичи. Из отличного, ещё орденской «закваски» кирпича шведами была построена крепость Пиллау, ныне — Балтийск Калининградской области. С появлением крепости Пиллау Бальга утратила своё стратегическое значение. Замок превратился в каменоломню

.

Последний штурм

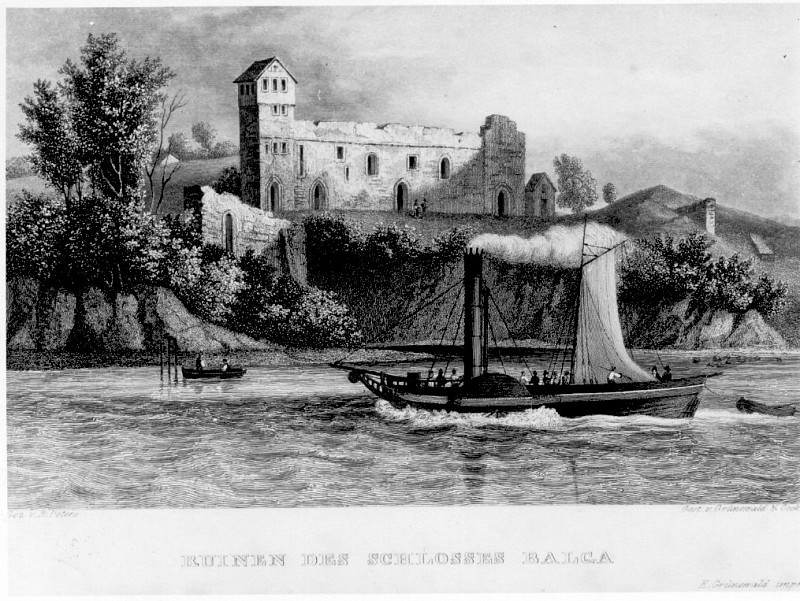

В 1834 году останки Бальги осмотрел немецкий архитектор Шинкель. Он написал своему другу: "Знаменитый древний замок Бальга, расположенный прямо у залива Фриш Гаф (Вислинский, Калининградский), имеющий субстракции высотой в 70 футов, построенный в плодороднейшей местности, сейчас являет глазу лишь остаток старой трапезной с прилегающей башней, да высокие валы, которые заполнены кирпичной кладкой чудовищной толщины и имеют колоссальную протяжённость. Мощь этого сооружения, разрушение которого датируется более ранним периодом, столь импозантна на этом прекрасном месте у моря, что служащих имения следует просто обязать заботиться о сохранности этих руин"...

Рассказывают, что в дело вмешался сам кайзер. В 1836 руины были защищены от дальнейшего разрушения.

Почтовая открытка 1850 года. Из архива А.П. Бахтина.

В 1929 году в Бальге построили небольшой кабачок, а в восстановленной башне устроили музей замка.

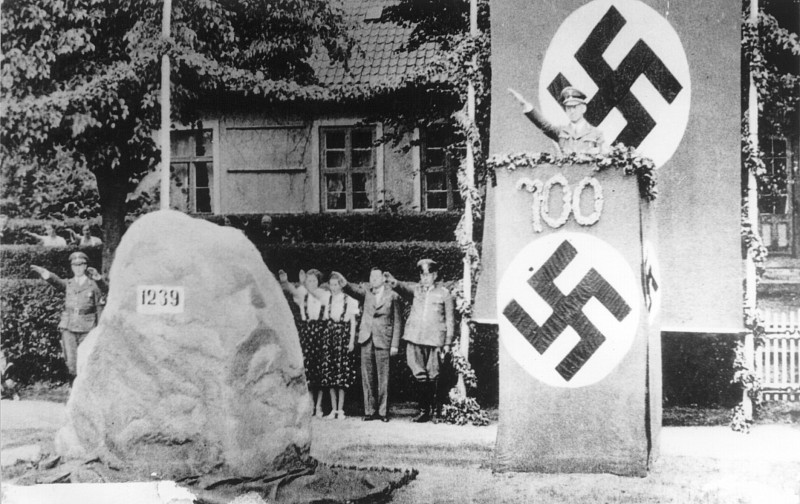

В нацистские времена в Пруссии посёлок возле замка Бальга называли «Красной Бальгой». Местные жители нацистов не любили. Бывшие жители Бальги рассказывали, что на различные нацистские праздники власти привозили жителей Хайлигенбайля (Мамоново) и Пиллау (Балтийска). Привезённых на руины замка «празднующих» особым образом выстраивали перед фотокамерами. На снимках получалась столь востребованная пропагандой «массовость».

Из песни слов не выкинешь. Было на Бальге и такое. Бальга отмечает 700-летие. Фото из архива А.П. Бахтина.

Весной 1945 года в районе Бальги скопилось большое количество войск 4-ой армии вермахта и беженцев. Советские войска бомбили вражеский опорный пункт и обстреливали руины замка из тяжёлой артиллерии. Беженцы из Бальги уходили по льду залива в Пиллау. Колоны беженцев на льду залива были удобной мишенью для советских самолётов. Среди оборонявших Бальгу немцев был и младший офицер Рихард фон Вайцзеккер. Вайцзеккеру повезло. Он был ранен и его эвакуировали. Через сорок лет Рихард вайцзеккер, ставший Президентом ФРГ, писал, что выжить на Бальге ему удалось чудом.

После войны на руинах замка устроили лесопилку. Однако это производство просуществовало недолго. Рассказывают, что в стволах деревьев было так много пуль и осколков, что пилы лесопилки часто ломались. В конце-концов от производства пиломатериалов местные власти вынуждены были отказаться.

Ни копейки на взятки

В девяностые годы прошлого века, не без участия Вайцзеккера, немецкие фонды выделили весьма серьёзную сумму на восстановление Бальги. Денег должно было хватить на восстановление башни Форбурга и на устройство там музея. Калининградский архитектор Юрий Забуга сделал проект восстановления замка, а археолог Константин Скворцов практически за свои средства провёл разведывательные археологические раскопки. Однако советник губернатора Маточкина Денисов начал предлагать немецкой стороне «свои» организации, которые легко могли бы освоить немецкие марки. Немцы с такими «подрядчиками» работать отказались, и деньги вернулись в Германию. Знающие люди рассказывают, что проект не был реализован из-за принципиальной позиции представителей немецкой стороны, которые сразу заявили: Мы ни копейки не дадим на взятки.

Бальга во все времена была чемпионом по количеству легенд и мифов, связанных с этой территорией. Наиболее яркой легендой является история о золотом гробе шведского короля, похороненного в этих местах. Якобы, местные крестьяне самолично видели ночную процессию, в которой верные слуги несли гроб шведского короля из чистого золота. Эти же крестьяне видели и сам момент похорон. Примечательно, но валы, появившиеся вокруг замка ещё в 17 веке, сами жители Бальги называли «Шведскими». Вряд ли это имеет какое-то отношение к шведскому королю, никогда не бывавшему на Бальге. В 1627 году, во время войны шведов с поляками, шведский король Густав — Адольф использовал Бальгу как арсенал и опорный пункт, но сам здесь никогда не был. Возможно, за легендой о золотом гробе шведского короля скрывается одна из многочисленных тайн, которыми пропитана земля древнего замка.

В семидесятые годы прошлого века на территории Бальги работала экспедиция со странным названием «Геолого-археологическая экспедиция». Созданная КГБ и Министерством культуры, эта секретная экспедиция искала культурные ценности, утраченные во время Второй мировой. На Бальге секретная экспедиция искала Янтарную комнату. Однако, поиски пришлось свернуть. Во время одного из выездов, случайно взорвался снаряд времён войны. Погибли люди. Из-за трагедии поиски были прекращены. Летом 2008 года на Бальге проводили раскопки сотрудники ФСБ. Местные жители рассказывают, что замок был оцеплен сотрудниками этого серьёзного ведомства. Также местные жители рассказывают, что чекисты вывезли из руин замка несколько грузовиков с металлическими ящиками. Что было в тех ящиках?

Один из местных антикваров-поисковиков как-то предложил мне купить перстень со странной монограммой. Перстень не производил впечатление подделки. Он принадлежал члену «СС» из организации Аненербе», в которую входили и немецкие археологи. Поисковик рассказал, что нашёл перстень на Бальге. Ещё одна легенда?

Сегодня к прусским легендам и мифам добавились мифы и легенды нашего периода. Например, если вы среди местных найдёте некоего «Полковника», то он... предложит вам за небольшую сумму «прогуляться» по подземному ходу, который ведёт куда-то «в сторону Гданьска». К сожалению, я воспользоваться столь любезным приглашением «Полковника» не смог — свободных денег не было.

В настоящее время, практически каждое воскресенье фонд «Возрождения Бальги» проводит на руинах замка воскресники: пилят сухостой, обустраивают ступеньки, ведущие к заливу, гоняют «особо предприимчивых», приехавших разбирать останки замка на кирпичи для своих свинарников. Если вам не всё равно - присоединяйтесь. Контактный телефон: 89114589761 (Владимир)