Предвоенные планы

Раздел Польши и включение в состав Советского Союза Прибалтики привели к появлению общей границы между Германией и СССР, а фактически поставили лицом к лицу две сильнейшие армии Европы. Оба вождя, Сталин и Гитлер, прекрасно понимали неизбежность в перспективе военного столкновения, и выполняли заключенный в августе 1939 года договор о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа) только из соображений политической целесообразности. В частности уже 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21, получившую кодовое наименование «план Барбаросса», а 21 января 1941 года вышла директива «О стратегическом развёртывании», уточнявшая задачи вооружённых сил в будущей войне с Советским Союзом. Что реально планировал Сталин в отношении Германии, до настоящего времени остается неизвестным, но в любом случае будущая война советскому руководству тоже виделась преимущественно наступательной. В соответствующем духе велось военное строительство, а лозунг «победим малой кровью, в кратчайшие сроки и на чужой территории» официальная пропаганда внедряла в сознание населения страны как непреложную истину. Благодаря опубликованным в 1996 году на страницах «Военно-исторического журнала» планам действий приграничных военных округов в начальный период войны, можно сделать вывод, что командование Красной Армии при планировании операций не было столь категоричным в смысле «малой кровью», но отдавать инициативу противнику оно однозначно не собиралось.

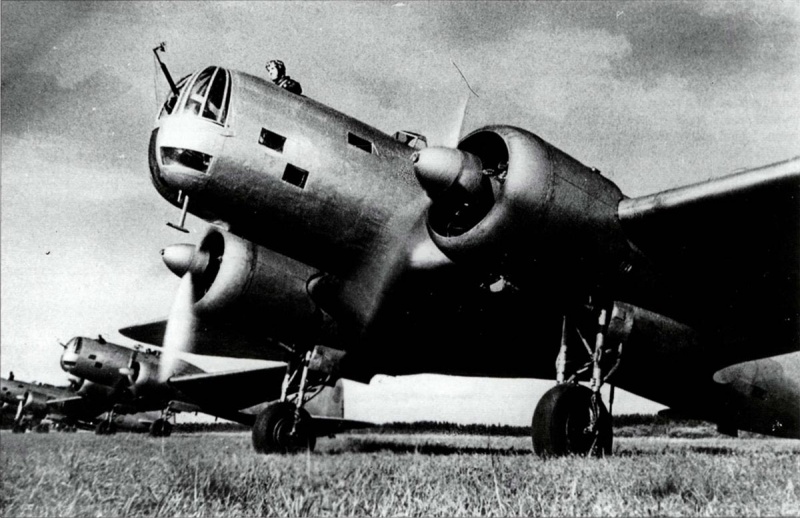

На фото: Эскадрилья советских бомбардировщиков ДБ-3А готовится к вылету. Предвоенное фото.

Источник: портал «Военный альбом» ()

Нет смысла пересказывать эти документы, важно только отметить, что по аналогии с 1-й Мировой войной, в них предусматривалось определённое время, необходимое противоборствующим сторонам для мобилизации и переброски войск к границе. Уже в этот период командование Красной Армии собиралось действовать активно, в частности нанести удары по всем выявленным местам базирования вражеской авиации (( По советским данным в Восточной Пруссии имелось 55 аэродромов и 28 посадочных площадок, важнейшие аэроузлы – Кёнигсберг и Пиллау. В генерал-губернаторстве (остаточной Польше) – 100 аэродромов и 124 посадочных площадки), а затем бомбардировками железнодорожных узлов и крупных мостов затруднить развёртывание войск противника. При этом Кёнигсберг, как важный железнодорожный и аэродромный узел, значится целью для ударов авиации сразу двух военных округов: Прибалтийского и Западного. Для реализации планов к началу войны ВВС округов имели соответственно 425 и 466 бомбардировщиков типов «СБ», «Ар-2», «Пе-2» и «Су-2». Кроме того, на этом направлении действовали 1-й и 3-й корпуса дальней бомбардировочной авиации (ДБА), в сумме имевшие 409 бомбардировщиков «ДБ-3»/«ДБ-3ф» и 161 «ТБ-3».

.

Начало войны

Как известно, 22 июня события стали развиваться по другому сценарию: германская авиация первой нанесла удар по ряду советских аэродромов, а ударные наземные группировки, сосредоточенные до начала военных действий, начали переход линии границы спустя час – полтора после первых залпов артиллерии. Предвоенные планы в один миг оказались несостоятельными, что вызвало сильное замешательство руководителей Советского Союза. Судя по Директивам № 1 («войскам быть в готовности отразить нападение, но не поддаваться на провокации») и № 2 («уничтожать противника на своей территории, но до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить, а авиации действовать на глубину до 100-150 км»), Сталин еще некоторое время верил в возможность разрешить конфликт политическими средствами. Характерен в этом плане пункт «Разбомбить Кёнигсберг и Мемель» (ближайшие сравнительно крупные собственно немецкие города), который в случае нанесения им серьёзного ущерба можно рассматривать как последнее предложение Гитлеру: «Мы тоже сильные, давай договариваться мирно». Впрочем, иллюзии у Сталина быстро рассеялись: войска получили Директиву № 3 («нанести концентрированные удары по противнику на сопредельной территории и овладеть городами Сувалки и Люблин»), а населению в 12 часов объявили по радио о начале войны. Бомбардировка Кёнигсберга как «последнее предупреждение» теряла смысл, но приказ оставался в силе, поскольку на первый план выходили уже пропагандистские соображения. В первые дни обстановка на границе не была до конца понятной даже для Генерального Штаба Красной Армии, верить в катастрофу не хотелось, и первым объяснением неудач стало: «Противник, упредив наши войска в развёртывании, вынудил части Красной Армии принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия. Используя это преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях достичь частичного успеха» (* Оперативная сводка Генерального Штаба Красной Армии № 01 на 10 ч. 00 мин. 22 июня 1941 года).

На фото: Подготовка советского бомбардировщика ДБ-3Б из состава 1-го минно-торпедного авиаполка Балтийского флота к вылету.

На крыле у кабины самолета – командир 1-го МТАП Герой Советского Союза полковник Евгений Николаевич Преображенский (1909—1963).

Источник: портал «Военный альбом» ()

В таких условиях для руководства любой страны совершенно естественно желание успокоить население своей страны и укрепить его веру, как в собственные силы, так и мудрость руководителей. Разумеется, лучшим средством для этого были хорошие вести с фронта, и они последовали. Уже в сводке Совинформбюро за 24.06.41 сообщалось: «В ответ на двукратный налёт немецких бомбардировщиков на Киев, Минск, Либаву и Ригу советские бомбардировщики трижды бомбардировали Данциг, Кёнигсберг, Люблин, Варшаву и произвели большие разрушения военных объектов». Конечно, относительно «больших разрушений военных объектов» информация сомнительная, но сам факт бомбардировок, безусловно, имел место и подтверждается немецкими документами. В частности сведения о первых налётах советской авиации в Восточной Пруссии приведены в отчётах президента Верховного окружного суда провинции от 23 июня и 5 июля 1941 года (Tilitzki Christian. «Alltag in Ostpreußen 1940-1945. Die geheimen Lageberichte der Königsberger Justiz 1940-1945». Verlagshaus W ü rzburg), и некоторых других документах.

По Кёнигсбергу в обобщённом виде картина следующая. Утром 22 июня в Кенигсберге объявлялась воздушная тревога, но бомбы не сбрасывались. С учетом материалов советской стороны наиболее вероятной причиной воздушной тревоги стал бомбардировщик «СБ» 40-го сбап (скоростного бомбардировочного авиационного полка) с аэродрома в Вентспилсе. По приказу командира 6-й смешанной авиационной дивизии вскоре после налёта немецких самолетов он произвёл разведку по маршруту Кёнигсберг – Таураге. О результатах командир 40-го сбап доложил ещё до поступления Директивы № 2, то есть до 8-9 часов 22 июня.

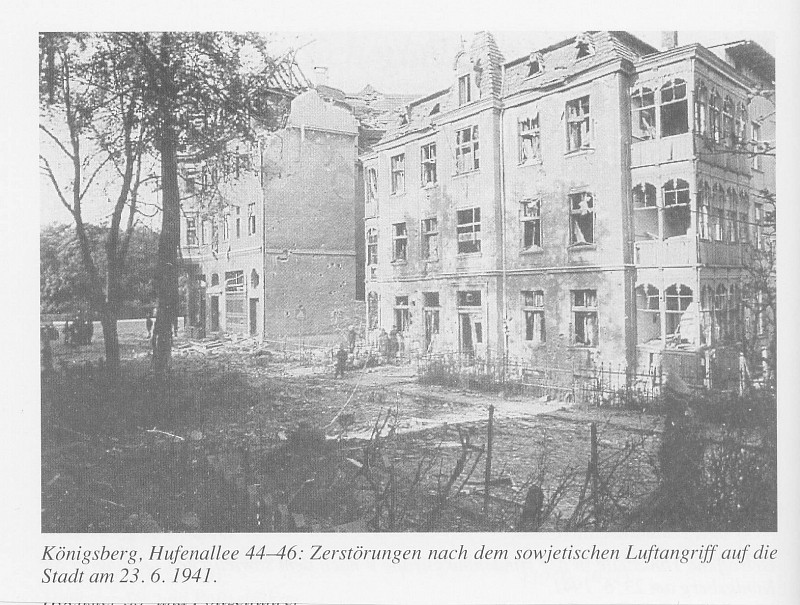

Первый налёт на город произошёл около 5 часов утра 23 июня. Самолеты зашли со стороны моря и планируя с большой высоты, сбросили бомбы, упавшие на улицы: Хорнштрассе, Гинденбургштрассе, Тиргартенштрассе, Вагнерштрассе, Шиллерштрассе, Луизеналлее и Хуфеналлее ( Сейчас улицы: Сержанта Колоскова, Космонавта Леонова, Зоологическая, Вагнера, Шиллера, Комсомольская и проспект Мира). Сильные повреждения получили 8 зданий, частичные – 23 здания. Противовоздушная оборона поздно обнаружила бомбардировщики, и сигнал воздушной тревоги запоздал. В результате погибли 16 человек, имелись тяжелораненые. Новая воздушная тревога (очевидно ложная) на короткое время объявлялась в 9.15. По советской информации удар нанесли 15 бомбардировщиков «ДБ-3» ( Модификации «ДБ-3» имели потолок 8300-9700 метров) 53-го дбап ( Дальнего бомбардировочного авиационного полка) ., 1-го корпуса ДБА

Второй налёт, тоже совершённый 1-м корпусом ДБА в ночь на 24 июня, не принёс заметного ущерба – большинство бомб упало на незастроенный район. Третий налёт выполнили несколько «ДБ-3» 7-го дбап во второй половине дня 24 июня – бомбардировка велась с большой высоты. По немецкой информации погибли 3 человека, несколько получили ранения, сильно повреждены 3 дома. С задания не вернулись 3 экипажа полка, сбитые истребителями между рекой Неман и поселком Гросс Скайсгиррен (Большаково, Славский район). Они стали первыми потерями 1-го корпуса ДБА с начала войны. Положение на фронте заставило советскую авиацию отказаться от дальнейших ударов по территории Восточной Пруссии и перенести усилия на борьбу с наступающими моторизованными группировками противника. По немецким оценкам: «В общей сложности на Кёнигсберг сброшено приблизительно 100 бомб. Военные и промышленные объекты не пострадали. В настоящее время (к 5.07.41) авиационные налёты прекратились» (Tilitzki Christian. «Alltag in Ostpreußen …». В мемуарной литературе приводятся и другие эпизоды бомбардировок Кенигсберга, не имеющие документального подтверждения). Следующее появление советских самолётов над Восточной Пруссией связано с бомбардировками Берлина 7.08-4.09.41, ставшими ответом советской стороны на налёты немецкой авиации на Москву. Для советских лётчиков Кенигсберг, наряду с другими приморскими городами, был запасной целью, но какой-либо информации о бомбардировках в этот период нет.

На фото:Советские летные оружейники готовят 5-тонную авиабомбу (ФАБ-5000) к подвеске на самолет-бомбардировщик Пе-8.

Впервые такая бомба была сброшена ночью 28 апреля 1943 года — на Кенигсберг. Источник: портал «Военный альбом» ()

Позднее в районе Кёнигсберга до середины ноября 1941 года эпизодически появлялись одиночные бомбардировщики «ТБ-7» («Пе-8») и «Ер-2» 81-й авиационной дивизии (Полки дивизии базировались на аэродромы Киржач, Ундол, Коврово и Кратово, расположенные западнее Москвы), но их действия имели чисто пропагандистское значение. Немецкие документы подтверждают случаи сброса листовок над Восточной Пруссией советскими самолетами, но реальный ущерб от их действий в Кёнигсберге отмечен только один раз 13 ноября, когда от сброшенных бомб один человек погиб и шесть получили ранения. По советской информации вылет совершил экипаж «ТБ-7» командира эскадрильи полковника А.Д. Алексеева из 432-го дбап. С декабря 1941 года оставшиеся силы советской дальней бомбардировочной авиации резко снизили свою активность из-за плохих метеоусловий и последовавших весной 1942 года организационных мероприятий по преобразованию в авиацию дальнего действия (АДД) с непосредственным подчинением Ставке Верховного Главнокомандования. Действия АДД над Восточной Пруссией возобновились только в апреле 1942 года.

На фото: Последствия налёта на Кёнигсберг советской авиации 23 июня 1941 года. Источник: Tilitzki Christian. «Alltag in Ostpreußen 1940-1945. Die geheimen Lageberichte der Königsberger Justiz 1940-1945». Verlagshaus Würzburg.