Олег Глушкин: Калининграду не повезло с названием

Калининградский писатель, член российского ПЕН-клуба и сопредседатель Союза российских писателей Олег Глушкин в рамках проекта «Город и его люди» рассказал Афише RUGRAD.EU о том, почему он не любил Калининград, о политической цензуре, которая страшнее экономической, и почему мы никуда не денемся от европейской культуры.

«Я слишком долго не любил Калининград»

В Калининград я приехал по распределению в 1960-м году, окончив Ленинградский кораблестроительный институт. Это было совершенно не моё решение. У меня дипломный проект был на «отлично». Я мог бы быть в каком-нибудь ленинградском НИИ: длинная история, но этого места я не получил. Тогда я сказал: «Куда вся группа — туда и я». 21 человек попал на завод «Янтарь». Там полным ходом шло военное строительство, создавался рыболовецкий флот. Завод был очень мощный, а вот город мне сразу не понравился.

Я был воспитанником Ленинграда. Конечно, там куда больше было культурной жизни. Тут даже вопросов нет. Я входил в различные литературные объединения, постоянно ходил на выставки в Эрмитаж и Русский музей. А тут приехал в город, и вы представляете: мне 23 года, и тут полнейшие развалины. Эстакаду ещё не построили, Ленинский проспект только начинали этими четырёхэтажками застраивать. В распределении было указано, что «с квартирой». Такое счастье было! А здесь говорят: «Вы что? Вы хотите квартиру сразу?» И мне дали общежитие на Богдана Хмельницкого в большом зелёном доме. Транспорта на завод нет. Подходили полукрытые газики, и нас туда как селёдок в бочку набивалось. А опаздывать нельзя. Три опоздания — подсудное дело.

Жена рожает. Переехать ей сюда некуда, и я твёрдо решил, что здесь жить не буду. Однако три года как специалисту мне нужно было отработать. Но дальше — ни в какую.

У меня есть новелла «Признание». Она начинается так: «Прости меня, город. Я слишком долго не любил тебя».

Я бы не сказал, что работа на заводе — это ад. Я был хоть и мелким, но начальником. Я поднимал суда из воды и их ремонтировал. У меня были люди в подчинении. Конечно, корабельный труд тяжёл. Если зимой в док поднимаешь судно, то лёд нужно сбрасывать, потому что оно обледенело. Тяжёлый труд, ничего не скажу. Но он и оплачиваемый. Эти годы на заводе не стали для меня чем-то убийственным. Это был не мой мир: грубый, — но меня восприняли хорошо. Отсутствовал конфликт между пролетарской и студенческой средой.

«Ты напечатался — значит, сдался»

Первый конфликт у меня случился, когда только создавалась местная писательская организация. Я отнёс свои рассказы в партком, и они почти моментально вышли. А я тогда, дурачок, написал всю правду: там было и о воровстве на заводе. И я очень пожалел, что не взял псевдоним. На меня все накинулись: «Ты меня изобразил! Мы спирт не разбавляем, не воруем, а ты нас опозорил! Завод опозорил!» Это был уже конфликт пишущего человека.

Обрадованный выходом рассказов, я написал повесть о заводе, которая называлась «Записки докмейстера». Написал правдиво. Повесть сдал в издательство, уверенный, что издадут. Потому перед этим мои рассказы хвалили. Снёс я эту повесть в издательство, которое отнесло в обком, а обком — дальше. Потом в издательство  пришло письмо о том, что «Глушкин поливает грязью рабочий класс». После этого меня тут на 12 лет прекратили печатать. Даже моё имя в газетах нельзя было упоминать. Но на удар надо всегда отвечать ударом. И я, как Мартин Иден у Джека Лондона, стал эту повесть везде рассылать. «Клюнуло» в «Неве»: там эту повесть опубликовали. Я получил аванс, они мне присылают вёрстку, а там всё убрано. Остался только процесс докования. Я хотел отказаться, но меня уговорили. Всё-таки гонорар, и славы молодому хочется. Это произведение признали лучшей повестью о рабочем классе.

пришло письмо о том, что «Глушкин поливает грязью рабочий класс». После этого меня тут на 12 лет прекратили печатать. Даже моё имя в газетах нельзя было упоминать. Но на удар надо всегда отвечать ударом. И я, как Мартин Иден у Джека Лондона, стал эту повесть везде рассылать. «Клюнуло» в «Неве»: там эту повесть опубликовали. Я получил аванс, они мне присылают вёрстку, а там всё убрано. Остался только процесс докования. Я хотел отказаться, но меня уговорили. Всё-таки гонорар, и славы молодому хочется. Это произведение признали лучшей повестью о рабочем классе.

Конечно, это был абсурд. Вообще вся наша жизнь — на уровне абсурда. Система цензуры настолько доставляла проблемы, что издавать не хотелось, потому что всё вычеркивалось. Я тогда на историческую прозу перешёл, потому что современная была невозможна. Или нужно было врать, приглаживать… Это уже значит «сломаться».

Первыми цензорами были рецензенты и редакторы. Издательство направляло повесть на рецензию. Рецензенты, они тоже советские чиновники или, так сказать, «большие» писатели. Если они не зарубили, то дальше читает редактор. Редактор за своё место боится. Когда уже доходит до цензуры, и если она там что-то обнаружит, то этого редактора могут снять. Это такая мощная цепочка была!

Все издательства находились в одной системе. Допустим, калининградское издательство хочет издать Дюма, и ещё в Челябинске хотят его издать, и где-то еще. Это всё суммируется и отдаётся какому-то одному издательству, так как была система распространения. Книга шла по всей стране. Было много положительных вещей, но их «съедала» цензура. Пишущему человеку под цензурой невозможно. Даже был такой принцип: ты напечатался — значит, сдался.

«Время первых объятий»

Во время «перестройки» у меня в Калининграде было ощущение эйфории. Я уже тогда отходил своё в море, и это много дало для моих морских и исторических повестей. В 90-м году меня избрали здесь председателем писательской организации. Это еще была советская власть. Я помню, как ходил в обком. Секретарь: «Говори, что нужно для писательской организации? Этому — квартира, этому — машина». Всё записывали, и если обещали, то выполняли. А потом я попал в перестроечную канву, когда свободу слова ограничили экономикой. Меня вызвал Маточкин и сказал, что творческие союзы переводятся из бюджетных организаций в организации общественные. У меня была зарплата, у меня была секретарша, у нас было бюро пропаганды и уборщица. И всё вдруг: никаких денег нет.

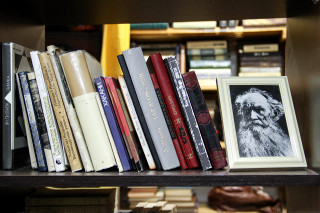

Но у меня случилась радость: мне разрешили издавать первый в послевоенной истории области журнал «Запад России». Издавать его было легко и весело. Мы и газета «Кёнигсбергский курьер» первые начали печатать материалы по истории края. Это было настолько востребовано, что первый номер вышел тиражом 10 тысяч экземпляров. И я понимал, что так получилось не потому, что там были писатели. Хотя тогда писательская организация была сильная. Я попросил, чтобы из столов вынули всё, что было запрещено: у Снегова — «Норильские рассказы», у Юрия Иванова — военные и блокадные воспоминания. Но в Москве тогда шёл вал обличительных рассказов посильнее, чем у нас.

Люди хотели знать историю края. Как вообще любовь к месту приходит? Что это такое? Любовь к месту, любовь к Родине и любовь к государству — это разные вещи. Как это для меня, к примеру, было. Сначала чужой город, развалины. Первое, что в моей жизни случилось, — это то, что меня мой друг свез на косу. Я сейчас считаю, что на земле лучшего места нет. Мы доехали до Ниды и зашли в дом Томаса Манна. У меня-то понятие среди этих развалин было, что здесь вообще писатели не обитают. Второе — это море. Когда возвращаешься с рейса, особенно весной, то чувствуешь, что возвращаешься в любимый дом. И третье, когда мы стали делать журнал  «Запад России», то увидели, что это был центр культурной европейской жизни. Здесь культура и немецкая, и литовская, и польская, и русская. Карамзин здесь был, говорил с Кантом, Гумилев воевал, Бродский приехал и стихи писал. Такой удивительный край. Люди про всё это с удовольствием читали, потому что нельзя жить на земле, которая не имеет никакого корня, да ещё и в городе с таким именем.

«Запад России», то увидели, что это был центр культурной европейской жизни. Здесь культура и немецкая, и литовская, и польская, и русская. Карамзин здесь был, говорил с Кантом, Гумилев воевал, Бродский приехал и стихи писал. Такой удивительный край. Люди про всё это с удовольствием читали, потому что нельзя жить на земле, которая не имеет никакого корня, да ещё и в городе с таким именем.

Городу не повезло с названием. Калинин умер в 1946-м. До большевиков города не называли именами мелких министров. А потом и Молотов, и Ворошилов, Дзержинский — улицы, города… Вот этот похотливый старик (Калинин. — Прим. ред.) умер в 1946 году… Но меня чем успокоили: пройдут многие года, и никто про этого Калинина и знать не будет. Подумают, что название от калины. А калина — прекрасное дерево.

Могу такую историю рассказать: я жил в двухкомнатной квартире с сыном, но сын уже семью завел. Москва сюда перечислила 15 тысяч рублей (столько тогда квартира стоила) с целевым назначением: выдать Глушкину квартиру. Сейчас рассказываешь, словно это ирреальность какая-то. К писателям относились, как к каким-то полубогам. Они были оракулами. Я никого из сегодняшних писателей не могу сравнить ни со Снеговым, ни с Курановым, ни с Ивановым. Писатель должен иметь какой-то вес в обществе. А сейчас этот вес погашен по разным причинам.

Когда началась перестройка, была такая эйфория: журналы выходят огромным тиражом, народ всё покупает, но не потому, что он литературу любил, а потому, что хотел в истории разобраться: кто мы? И эта эйфория прошла. Начался спад. А мы без ничего и лишены бюджетных средств. Хлынула переводная литература. Мы были лишены рынка: нас не покупали. И это было потрясение. Но я его не так остро пережил, потому что была масса совместных проектов с западными писателями. Закрутилось «время первых объятий».

Я к власти никогда не стремился. Я мог быть и депутатом, и в рыбной промышленности занимал некоторые посты. Я стремился всегда к творчеству. Вот был бы я сейчас вышедший на пенсию инженер. Как это было бы скучно… Ну ездил бы в сад-огород, собирал грибы. А у меня же творческая жизнь продолжается. Нет ничего слаще творчества. Это ни с какими деньгами или кабинетной славой не сравнится. Конечно, тяжело, когда гонорары практически отсутствуют. Но свобода творчества — необходимое условие.

«Ощущение того, что от тебя ничего не зависит»

Надо во многом винить самих себя, моё поколение. Посмотрите, взорвали Королевский замок: не смогли воспрепятствовать. Калининград был как чужой город, мы виноваты перед городом. За то, что произошло с писательством, тоже виноваты. Пошла девальвация, потому что стали печатать книги, которые читать невозможно. Я не хочу тут винить никого, я беру вину на себя.

Все революции, все перевороты, все реформы в России начинаются сверху. Я много писал о декабристах. Многие из них, конечно, стремились к цареубийству, к перевороту. Но были и люди трезвые, которые говорили, что сначала надо дать народу образование, а потом уже всё остальное. Когда мы перешли к перестройке, то готовы ли мы были? Это было сверху сказано. Почему мы проголосовали на референдуме за единство Союза, а три чудака потом выпили и разделили страну?

Нашей перестройке не хватило суда над коммунистической партией. Те же люди остались. Я когда шел в администрацию, то говорил, что иду в обком: те же люди. Многое зависит даже не от самого правителя, а от кассирши. А она прежняя сидит, прежний инструктор сидит. Никого из них не выгнали. Наоборот, им дают сегодня большие правительственные пенсии.

Общество было не готово к перестройке: слишком много лет прошло под гнётом. На референдуме все проголосовали за то, чтобы сохранить Советский Союз. Я пытаюсь вспомнить, когда было Беловежское соглашение: что это за день был? Никаких протестных движений здесь не было. Это отстранение от политики и ощущение того, что от тебя ничего не зависит, сохранялось и в 90-е, и сохраняется сегодня.

Я человек старой закалки и эпохи. Мои ровесники никогда не хотели жить лучше других. Если я один буду как-то выпячиваться: делать себе дачу, покупать машину, — то это неудобно. Сегодня наоборот: у него машина, у него дача. Он большой человек. Образовалось общество потребления. Я в другой системе координат: есть покушать — и хорошо, есть компьютер — хорошо.

Я верил, что если каждый человек получит свободу, то это же сколько энергии освободится. Вокруг меня работали умные люди, изобретатели. Иногда они просто ничего не хотели изобретать, потому что это не оплачивалось и вело к тому, что нормы увеличивались, а людей сокращали. А теперь всё открыто. Предприятие становится не государственным. Но оказалось, что частным оно стало для одного человека, а остальные стали рабами. И рабами больше, чем в советское время. Человек устраивается на работу, а зарплату дают не в чистом виде, так что он не может пенсию себе обеспечить, у него и заявление просят «по собственному желанию». Получается, что на хозяина работать сложнее, чем на государство, которое держало всех в чёрном теле и обеспечивало социальные гарантии. Я думаю, что большие ошибки были совершены на потоке этой эйфории.

Политическая цензура страшнее экономической. Сегодня ещё никто не поплатился за то, что он написал. Вы поймите, насколько это страшно. Я никаким репрессиям не подвергался. Но приведу для примера такой случай: меня включили в институтскую команду по шахматам. Я согласился, потому что нашу прошлую команду арестовали. Был траурный митинг по поводу смерти Сталина. А они в соседней аудитории гоняли блиц. И всех, кто играл, арестовали с концами. Не знаю, что с ними было. Говорят, что даже расстреляли. Когда была «оттепель», во всех институтах сразу стали издавать журналы. У нас тоже был свой журнал «Сигма». Я как-то сразу сообразил, что ни в коем случае не должно быть там никакой политики. Только литература. Прошёл год-два, и начали арестовывать редакторов, а журналы запрещать. «Оттепель» была недолгой.

Предчувствие страшного передела

Люди совершенно недалекие, называющие себя патриотами, считают, что патриотизм значит искоренить чужеземное. Россия всегда воспринимала другую культуру. Наш город расположен так, что мы можем стать центром общения европейской культуры, нашей культуры. Центром, который будет продвигать русский язык. Сейчас санкции и натянутые отношения с нашими ближайшими соседями. Для нас это очень плохо, потому что мы в европейской культуре. Мы от этого никуда не денемся. Я всегда говорю: «Вот назовите мне китайских писателей». Одного-двух назовут. А предложишь назвать немецких, то даже обычный гражданин целый ряд назовёт. Мы — в пространстве христианской культуры. Культурная связь не означает антипатриотизм. При советской власти было так: история начинается не от Адама, а от Потсдама. Забудьте прошлое. Это глупость.  Человек, который родился здесь, должен гордиться, что здесь писал Томас Манн, что здесь Гофман создавал свои произведения, что здесь были русские писатели. Когда человек знает о своём городе всё, то это другое дело. Город становится ему родным. А иначе он «временщик».

Человек, который родился здесь, должен гордиться, что здесь писал Томас Манн, что здесь Гофман создавал свои произведения, что здесь были русские писатели. Когда человек знает о своём городе всё, то это другое дело. Город становится ему родным. А иначе он «временщик».

В советские годы был слушок, что город отойдёт Германии. Но так только шутили. Вы подойдите к любому и скажите, что город завтра станет немецким. Для нас это означает, что надо собирать чемоданы и уезжать. Это наша родина. Несколько поколений здесь родились — это их родина.

Есть много городов на земле, где менялись культуры и нации, Иерусалим например. Но город не утрачивал от этого своего значения. Есть Кёнигсберг. Он значится в культуре, в том числе и в русской культуре.

Я думаю, что Калининград должен быть не форпостом страны, а некой витриной. Мировые условия сейчас таковы, что даже говорить не хочется. Но у меня предчувствие страшного передела мира. Меня страшит будущее. Если выбирать для Калининграда концепцию «бастиона среди врагов», то это страшное будущее. Это будущее войны. Конечно, мы должны быть сильными, чтобы защищать свои рубежи. Тот «железный занавес», который был, нам не помог. И китайская стена тоже никому не помогла. Люди хотят общаться и жить в мире. История развивается по синусоиде: то вспыхнет революция, то наступает диктатура. Нет у истории ровного пути. Но когда достигаешь вот такой свободы, то прошлое уже не вернуть. Это необратимый процесс.

Текст: Алексей Щёголев

Фото: kaliningradlib.ru, Власова Юлия

Поделиться в соцсетях