/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php

«Мегасайенс» и алмазы в бывшей обувной фабрике

Какие результаты получены учеными за 3 года работы калининградской лаборатории рентгеновской оптики БФУ им. Канта.

Лабораторию рентгеновской оптики начали создавать в Балтийском федеральном университете им. И. Канта в 2013 году. Она стала одним из якорных проектов научно-технологического парка «Фабрика», в центре внимания которого — исследование и создание наноматериалов и методов работы с ними. Современный университетский центр построен на месте старого обувного производства: трансформация символична уже сама по себе. Однако о том, что происходило за стенами «Фабрики», в городе знают не слишком хорошо. Общее мнение — «какие-то инновации».

Между тем за время реализации проектов в лабораториях научно-технологического парка уже получены определенные результаты. К примеру, на основе рентгеновской оптики нового поколения спроектированы экспериментальные станции на гигантских синхротронах, открыты возможности штамповки нанолинз с помощью 3D-принтера, доказаны предположения о том, что с помощью рентгена можно визуализировать мельчайшие изменения, происходящие с веществом в условиях сверхвысокого давления. Прагматично результаты интеллектуального труда можно измерить в патентах, лицензиях, количестве защищенных диссертаций и полезных моделях, созданных калининградскими командами ученых. Менее очевидный, но не менее ценный итог работы лаборатории — формирование собственной научной школы рентгеновской оптики в БФУ им. Канта и возвращение этого направления в Россию в принципе.

Четыре года назад приглашение возглавить лабораторию рентгеновской оптики принял Анатолий Снигирев, российский ученый, исследователь свойств рентгеновского излучения и его применения в рентгеновской оптике и микроскопии. С начала 1990 до 2010-х годов он работал в международном исследовательском центре European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) в Гренобле. Здесь расположен один из 4 крупнейших, имеющихся в мире источников синхротронного излучения третьего поколения. В России таких пока нет, хотя работы по созданию собственного кольца-ускорителя заряженных частиц ведутся.

Невозможно вообразить себе европейский ландшафт научной индустрии без подобных центров (их принято называть «мегасайнсами»). Ценность для ученых представляют не только сами ускорители, но и выводы синхротронного излучения. С помощью направленного мощного потока рентгеновских лучей (его называют пучком) можно решать различные исследовательские и практические задачи. Наиболее просто их можно обозначить как сверхпросвечивание любых материалов и органических систем. С помощью синхротронного излучения специалисты могут узнать (ради нового научного знания или по заказу коммерческих организаций), как изменяется структура материала, например, отдельного слоя напыления в составе сложной микросхемы, не разрушая и не повреждая его.

Синхротронное излучение выводится из кольца ускорителя на специальных станциях, где ставятся приборы, позволяющие изменять, фокусировать и направлять его. С 2014 года в рамках проекта «Мегагранты» Министерства образования и науки Российской Федерации Анатолий Снигирев и его калининградская команда студентов, аспирантов и инженеров занимается разработкой и испытанием линз из различных материалов, которые уже применяются или будут применяться в подобных устройствах.

Как поясняет Анатолий Снигирев, стоимость одной бериллиевой линзы, наиболее востребованной в индустрии «мегасайнсов», колеблется от 500 евро до 2000. Научной индустрии ежегодно требуется несколько тысяч таких линз. Однако «большой рынок» монополизирован одним европейским производителем. Задачи перебить эту монополию у калининградских ученых нет. В университете работают с бериллиевыми линзами (российского производства), чтобы подготовить студентов и аспирантов к самостоятельной работе на станциях настоящих синхротронов нового поколения. А параллельно команда Снигирева изучает и ищет новые способы изготовления линз из других материалов. В начале года один из выпускников аспирантуры БФУ им. Канта Максим Поликарпов защитил в Курчатовском институте диссертацию на соискание научной степени «кандидат наук» по теме алмазных преломляющих линз. Основная работа была проведена непосредственно в калининградской лаборатории рентгеновской оптики. По словам Анатолия Снигирева, в Калининграде находятся «мозги этого исследования».

«Из алмаза линзы получаются намного лучше, чем из бериллия. Резать алмаз, чтобы получить линзу, можно разными способами. С одной из команд мы пробовали метод, когда лазерный луч идёт через струйку воды. Качество получается выше, чем при простой лазерной резке. Далее можно на основе этих линз делать устройства, например, микроскопы. Именно этим будет заниматься Максим Поликарпов на новом месте работы. Совсем недавно он получил позицию постдока в Гамбурге (postdoc — общепринятое название стипендии для молодых специалистов, защитивших кандидатскую или докторскую диссертацию PhD для стажировки в вузах и исследовательских центрах. — Прим. ред.). На установке, которая спроектирована на основе предложенной нами концепции рентгеновской оптики, Максим будет заниматься разработкой микроскопа. Может быть, в нём будут использоваться алмазные линзы, может быть, бериллиевые», — рассказывает заведующий лабораторией. Когда Анатолий Снигирев говорит «наша концепция», чаще всего это означает «изобретенная непосредственно им концепция». Комментируя отъезд своего аспиранта, он не оценивает это как «утечку мозгов» и предлагает считать такое трудоустройство залогом интеграции отечественных молодых ученых в систему «мегасайнсов», без которой развитие науки в современных условиях просто невозможно.

«Понимаете, наука интернациональна. Такой она и должна быть. Интернациональность подразумевает такую специфику работы, когда как можно больше представителей одной национальности внедряются в «мегасайнсы», где бы те не находились. Их участием определяется уровень доступа страны к такой системе работы. Российские ученые за границей (а судьба распорядилась так, что я и сам так работал) являются в определенном смысле послами, продвигающими отечественную науку не через официальные каналы, а по факту взаимодействия. Когда наши выпускники оказываются в лабораториях рентгеновской оптики в Гамбурге или Гренобле, мы через них получаем возможность доступа к пучкам, в том числе и для студентов, которые еще во время учебы получают возможность знакомиться с оборудованием за рубежом. Это известно всем. Работать по принципу «сейчас мы официально напишем заявку и пойдём получим доступ к пучку) — это не работа. Работа — это переплетение взаимных интересов, и, чем больше мы выведем на орбиту международных центров наших выпускников, тем эффективнее будет наше присутствие в державном смысле», — заключает Анатолий Снигирев

За время существования лаборатории рентгеновской оптики в БФУ им. Канта 15 студентов и аспирантов благодаря официальным и дружественным каналам общения получили опыт работы на больших синхротронах. Если сложить все сеансы их экспериментов, получится 380 полных дней. Притом что смена работы на источнике синхротронного излучения длится 8 часов. Для коммерческого использования к нему прибегают крупные зарубежные корпорации, чаще других — фармацевтические компании и производители косметики. Час использования обходится в 1 тыс. евро. Для научных целей синхротрон запускают бесплатно для пользователей. Однако с обязательным условием: результаты полученного эксперимента должны быть опубликованы в открытом доступе.

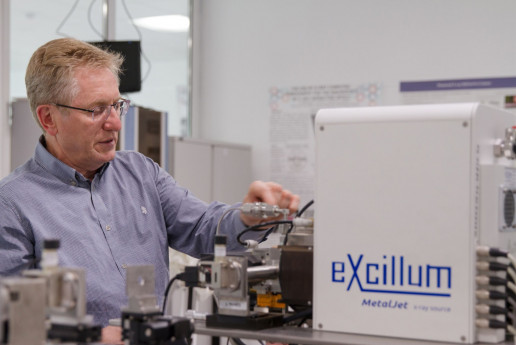

В сердце калининградской лаборатории рентгеновской оптики расположен свой синхротрон, точнее, как называют его в университете, SYNCHROTRON LIKE*. Источник излучения Excillium MetalJet D2 произведен в Швеции. Принцип его работы чем-то напоминает работу трубки-излучателя в старых отечественных телевизорах: пучок потока электронов разгоняют, фокусируют на аноде и ударяют о него как о своеобразную мишень. Поток тормозится, и электроны отдают часть энергии в виде света, в котором есть часть рентгеновского спектра, невидимого невооруженным глазом. Отличительная особенность университетского источника излучения в том, что роль анода, о который разбивается поток электронов, выполняет струя жидкого галлия — металла, который плавится при комнатной температуре. Это позволяет избежать проблемы перегрева металла анода, если поставить его под поток электронов высокой мощности. После прохождения через струю галлия на оптический канал выводится пучок рентгеновского излучения, который позволяет исследователям проводить эксперименты по проекционной рентгеновской микроскопии с разрешением до 1 мкм.

Excillium MetalJet D2 расположен в лаборатории рентгеновской оптики в отдельном застекленном помещении. На линии распространения потока калининградские ученые смоделировали синхротронную станцию — установили своего рода рельсы. По ним с помощью компьютерного пульта можно перемещать линзы, регулировать их количество, положение и угол наклона для проведения экспериментов. В отличие от настоящих станций, которые представляют собой закрытые системы с ограниченными возможностями настройки параметров, SYNCHROTRON LIKE — открытая модель, которая позволяет ставить и решать широкий спектр исследовательских задач.

«Мы спроектировали вот такой аналог синхротронной станции. Он позволяет тестировать оптику и учить студентов, что такое синхротронное излучение, что с его помощью можно делать и как с ним работать. Оптические элементы для экспериментов можно набирать в зависимости от излучения и длины волны. Одной линзы для рентгена мало: он очень плохо преломляется. Поэтому, чтобы был кумулятивный эффект, нужно поставить много линз. Бывает, что и пять, и десять, и сто — в зависимости от излучения. Сейчас мы исходим из того, что нужно научиться делать сами элементы, а уже из них набирать батареи, развивать составную преломляющую оптику. На нашей установке уже можно делать уникальные диагностические работы, которые будут нужны сторонним организациям. Можно выполнять работы по изучению материалов, микросхем, биологических структур», — поясняет Анатолий Снигирев.

Одним из первых внешних партнёров, который заявил о своём интересе к методикам лаборатории рентгеновской оптики, стало калининградское опытное бюро «Факел». Анатолий Снигирев не уточняет, что именно интересовало специалистов Объединенной ракетно-космической корпорации, но подчеркивает, что эксперименты с их участием прошли на разных установках лаборатории.

Анатолий Снигирев часами может рассказывать о калининградской лаборатории рентгеновской оптики. Для него она стала воплощением давней мечты об учениках. За рубежом возможности преподавать и готовить научных преемников у него были ограничены. Значительная часть успешных исследований в рентгеновской лаборатории НТП «Фабрика» основана на собственных наработках, сделанных Анатолием Снигиревым в предыдущие годы. Но есть и принципиально новые находки, появившиеся на стыке оптики и технологических дисциплин.

Так, с конца 2016 года команда лаборатории начала исследовать, можно ли создать рентгеновскую линзу, которая будет хорошо работать с синхротронным излучением с помощью современных полимерных материалов. Совместно со специалистами из Московского государственного университета калининградские аспиранты пришли к идее о том, что линзу можно попробовать напечатать с помощью 3D-принтера. Поскольку речь идёт о нанотехнологиях, то для воплощения модели требовался особый проект и особый принтер. В калининградской лаборатории такого аппарата пока нет, поэтому тестовую модель линзы изготовили в лаборатории профессора Андрея Анатольевича Федянина в МГУ, а в Калининграде провели работы по испытанию, метрологии и научному описанию изобретения.

«Этот опыт удалось получить благодаря программе повышения конкурентоспособности «5–100», которая реализуется в БФУ им. Канта. Она позволила привлечь в университет очень сильных партнёров, в том числе и из Московского государственного университета (команда Андрея Федянина, проректора МГУ. — Прим. ред.). Здесь основную инициативу проявил Александр Петров, постдок из БФУ им. Канта. Я поддержал этот диалог и предложил штамповать линзы с помощью 3D-принтинга, потому что он позволяет сделать линзу сразу в любой конфигурации, причем сделать в наноразмерах. Первые обсуждения прошли в декабре 2016-го. Линза была изготовлена 10 января 2017-го. 14 января мы её испытали в Калининграде на Synchrotron Like, обработали полученные данные и описали. Результатом стала научная статья, которая в рекордно короткие сроки уже опубликована в престижном журнале Американского оптического общества Optics Express. Для нас это констатация приоритета, так как пока до нас этого никто не делал», — рассказывает заведующий лабораторией. Он предполагает, что у проекта есть хорошие шансы получить поддержку, при которой производство линз можно вести на профессиональной основе.

Область применения таких линз не должна ограничиваться станциями на больших синхротронах. По оценкам калининградской лаборатории, с помощью полимерных линз можно сделать микроскоп с самым высоким разрешением. Но пока напечатанная полимерная линза нуждается в конструктивных изменениях.

Помочь в этом направлении может еще одна исследовательская установка, поступившая в распоряжение лаборатории. Испытания линзы включали в себя не только просвечивание её в рентгеновском спектре. Новинку изучили с помощью электронного аналитического микроскопа Crossbeam. Эти установки были приобретены за счет федерального бюджета для оснащения нескольких исследовательских центров коллективного доступа в области нанотехнологий, в том числе петербургского и калининградского в БФУ им. Канта.

«Самое главное, что в этом микроскопе есть ионный пучок, который работает как наноскальпель. Он позволяет вырезать детали наноразмеров. Их можно разрезать, напылять на них слои, модифицировать иным способом. То, что не видно в рентгеновском спектре, можно отследить в этой установке: мы вскрываем слой за слоем и смотрим, как выглядит внутренняя структура микро- или нанообъекта. У нашей полимерной линзы размер 40 на 100 мкм. Нам нужно её немного увеличить, но незначительно. Линза должна остаться маленькой, а радиус кривизны — составлять менее 5 микрон», — воодушевленно рассказывает заведующий лабораторией.

Пульт комплекса электронно-ионной литографии (еще одно название микроскопа Crossbeam) доверяют только одному человеку — аспиранту лаборатории Ивану Лятуну. Выпускник БФУ им. Канта, отличник региональных научных конкурсов и конференций, он проходил стажировку в Штутгарте в институте Макса Планка и уже 13 раз выезжал для экспериментов на синхротрон в Гренобле.

***

Когда посещаешь научно-технологический парк «Фабрика» и лабораторию рентгеновской оптики, в какой-то момент перестаёшь понимать, в какой стране находишься. Вокруг царит какой-то «неприличный» порядок, помещения хорошо освещены, навигация внутри них ясна и наглядна. Все сопровождающие информационные стенды оформлены на английском языке: студентов и аспирантов готовят к всесторонней интеграции в международную научную жизнь. Как поясняет администратор лаборатории Дмитрий Омельянович, в создании такой современной инфраструктуры для обучения и научного творчества и сосредоточена основная философия научно-технологического парка.

«Чтобы научно-исследовательский институт или учреждение, похожее на нашу «Фабрику», дало первый результат, должно пройти от 5 до 10 лет нормальной работы. Условно говоря, в 2014 году мы начали работать, 2024-й — год отсечки, когда мы должны что-то показать. Уже сейчас мы говорим о том, что за три года реализации «Мегагранта» команда лаборатории получила пять патентов на полезные модели, еще четыре заявки (две на российские патенты и две на евразийские) находятся на рассмотрении. Как вы видите, в случае с «Фабрикой» не стояло задачи просто освоить и изобразить имитацию бурной деятельности. Здесь установлено очень ценное оборудование, и оно должно работать», — рассуждает Дмитрий Омельянович.

Он смотрит на проект глазами прагматика и ясно осознаёт источники риска для его успешного развития — демографические проблемы.

«Проще говоря, если 100 молодых людей поступили на «физику» в БФУ им. И. Канта, то по статистике минимум 10 из них готовы проявить природный талант в науке. Мы оценили тот ресурс, которым мы владеем, и сейчас настроены привлечь новую кровь, чтобы сохранить научную школу. Школа — это когда есть лидер, ученый, человек, который тянет за собой учеников, как паровоз. Но в какой-то момент он может отсоединиться и после него остаются 3–4 драйвера, которые тянут теперь новых аспирантов. Аспиранты, преподавая, тянут за собой студентов. Они сами становятся аспирантами, а потом рассеиваются и продолжают традицию», — заключает Дмитрий Омельянович.

Фото: Юлия Власова

* Исследования в данной области поддерживаются Министерством образования и науки РФ в рамках комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства в рамках Постановления Правительства РФ № 220 от 09.04.2010 г. («Разработка принципиально новой технологии управления параметрами рентгеновского излучения с наноразмерным разрешением с использованием наноструктурированных материалов элементов II периода») и в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» («Разработка прототипа ультракомпактного рентгеновского трансфокатора на основе рефракционных линз» по Соглашению № 14.587.21.0016 от 05.11.2015).

***

Материал опубликован в рамках информационного партнёрства.