/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php

Тайна инвестиционной ямы

Экономисты представили объяснение системного падения инвестиций в Калининградской области, по поводу которого недавно возмутился Алиханов.

Эксперты Александр Харин (БФУ им. И. Канта) и Артур Усанов (Гаагский центр стратегических исследований) опубликовали в «Вестнике БФУ» статью о деградации инвестиционной привлекательности Калининградской области («О некоторых тенденциях и особенностях инвестиционной деятельности в Калининградской области»). Исследование выглядит как своего рода комментарий (едва ли спланированный) к недавнему заявлению главы региона Антона Алиханова, возмущенно констатировавшего наличие системного инвестиционного кризиса в регионе (четыре года подряд сокращение объема капитальных инвестиций является двузначным).

На основании анализа данных о капитальных инвестициях в экономику области на протяжении последних 10 лет авторы приходят к выводу о стратегической недееспособности механизма ОЭЗ, разработанного в начале 2000-х и оформленного в качестве последней версии закона об ОЭЗ в 2006 году.

Как отмечают эксперты, таможенные льготы, которые область получила в начале 1990-х (они отменены в 2016-м, согласно закону от 2006 года) были краеугольным камнем, определяющим нынешний облик калининградской экономики.

По расчетам авторов, с начала действия последней версии закона в апреле 2016 года и до конца 2015 года официально зарегистрированные резиденты инвестировали порядка 75 млрд руб., или менее 15 % от общего объема инвестиций в основной капитал в данный период.

Экономисты констатируют наличие «потерянного десятилетия» с точки зрения структуры инвестиций.«Эти цифры указывают на низкую результативность инвестиционно-налогового механизма калининградской ОЭЗ», — считают Харин и Усанов.

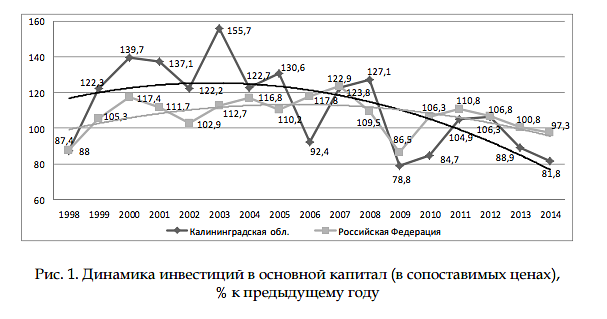

Свои выводы эксперты иллюстрируют графиком динамики инвестиций, который в 2004–2005 годах меняет направление с возрастания на выбывание, а с 2006 года фиксируется явный нисходящий тренд, хоть и соответствующий России в целом. Впрочем, нужно отметить, что эксперты придают значение эффекту низкой базы конца девяностных – начала нулевых, который к середине 2000-х исчерпался.

«Нетрудно заметить, что инвестиции в основной капитал в Калининградской области в целом повторяли общероссийскую динамику, но с более выраженными темпами роста и сокращения. Исключение — лишь последний этап жизни Калининградской ОЭЗ — период после 2009 г., когда неизбежность завершения таможенных преференций стала явно угнетающе действовать на инвестиционную активность», — отмечают авторы работы.

Харин и Усанов в рамках своего исследования пытаются проверить нормальность инвестиционного упадка последних лет в Калининградской области через технику сопоставлений с российскими регионами (Рязанской, Тверской и Мурманской областями)

«Разница между смоделированными и фактическими значениями указывает на «избыточные» объемы капитала, которые область получала благодаря наличию некоего конкурентного преимущества, отсутствующего у других аналогичных регионов (либо наоборот)», — объясняют экономисты. До 2010 года фактические объемы инвестиций в основной капитал в Калининградской области существенно (более чем на 20 %) превышали «справедливые» значения, и они были связаны с уникальной возможностью инвесторов использовать сразу два набора льгот: таможенные и налоговые. Однако в 2010 году обозначился обратный эффект: замедление, а затем и отставание фактических объемов инвестиций от «справедливых» для России величин.

В своей работе эксперты отдельно рассматривают динамику такого показателя, как доля инвестиций в ВРП, рост которой с временным лагом в 1–2 года ощутимо отражается на динамике региональной экономики в целом.

«В течение 2000-х годов в регионе наблюдался быстрый рост доли капиталовложений в ВРП. Своего максимума — почти 40 % — этот показатель достиг в 2008 году, после чего началось его устойчивое сокращение — до 24,8 % в 2013 г. (примерно соответствует среднему по РФ значению). При сохранении существующих тенденций в 2015–2016 гг. доля инвестиций в основной капитал в ВРП Калининградской области не превысит 20 %.

Низкий уровень вложений в основной капитал означает консервацию технологической отсталости Калининграда.Такое снижение может стать серьезным препятствием для модернизации региональной экономики — низкий уровень вложений в основной капитал означает консервацию структурной и технологической отсталости», — отмечают эксперты.

В завершении своей работы Харин и Усанов обращают внимание на снижение эффективности инвестиций, которое наблюдается в региональной экономике. Если в 2002–2008 гг. среднее соотношение между нормой накопления капитала в предыдущем периоде и процентным ростом ВРП в последующем составляет 3,3, то в 2011–2013 году разница увеличивается 12,9 раз. Иначе говоря, каждый процент роста ВРП сейчас требует почти в 4 раза больше капиталовложений, чем в первой половине 2000-х годов.

Эксперты объясняют этот феномен замещением частных инвестиций бюджетными, которые имеют более слабое влияние на рост экономики. То есть строительство промышленных предприятий замещается освоением бюджетного финансирование на строительстве детсадов и школ. В итоге экономисты констатируют наличие «потерянного десятилетия» с точки зрения структуры инвестиций. «С этой точки зрения 2014 год во многом повторяет 2003–2004 годы: в структуре инвестиций спустя десятилетие практически идентичными оказались доли обрабатывающей промышленности (около 10 %), операций с недвижимостью (3–5 %), транспорта и энергетики (40–45 %). Таким образом, если не учитывать бюджетную сферу (рост почти в 2 раза) и добычу полезных ископаемых («разовые» инвестиции в начале 2000-х гг.), структура капиталовложений в калининградскую экономику в 2014 г. вновь приобрела вид, который она имела до принятия новой редакции закона о Калининградской ОЭЗ», — констатируют эксперты.

Снижение инвестиционной активности предприятий привело к возобновлению деградации основных фондов калининградской экономики с 2009 года, а в некоторых отраслях ситуация уже начала приобретать «угрожающий характер». Если в 2006 году уровень износа основных фондов в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых, составлял 41 %, то в 2013 году он увеличился до 70 %, в энергетике соответственно с 27 до 50 %, в отраслях обрабатывающей промышленности — с 35 до 40 %.

Область утрачивает свой имидж региона-лидера по обновлению основных фондов. В 2005–2008 года коэффициент реновации основного капитала в Калининградской области почти в два раза превышал среднероссийские значения.

Область утрачивает свой имидж региона-лидера по обновлению основных фондов.Сейчас это отличие практически исчезло.

Шок от ожидаемого прекращения действия таможенных преференций оказался настолько велик, что ни предлагаемые государством в качестве альтернативы налоговые инвестиционные льготы, ни масштабные бюджетные ассигнования не смогли существенно замедлить падение инвестиционной привлекательности области, уверены эксперты. «Цели региональной инвестиционной политики непосредственно определяются общими целями социально-экономической политики страны. Неясность этих целей, равно как и отсутствие последовательности в их достижении, стала общегосударственной проблемой. В таком контексте задача коренного улучшения инвестиционной привлекательности Калининградской области вряд ли имеет решение», — неутешительно завершают свой анализ экономисты.

Текст: Вадим Хлебников