/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php

Виктор Смильгин: На содержание мелиоративной системы сейчас выделяется в 20 раз меньше, чем в советские времена

132 тысячи га леса и 186 тысяч га сельхозугодий Калининградской области уже ушли под воду. Сегодня перед властями стоит непростая задача – вернуть польдерные земли обратно в оборот, при том, что ежегодное финансирование составляет всего порядка 100 млн руб. В государственном учреждении, ответственном за проведение работ, нет ни экскаваторов, ни земснарядов, а слесари за 5,5 тыс. руб. в месяц вытачивают подшипники и валы, чтобы не дать заглохнуть насосным станциям. О кризисной ситуации с оснащением эксплуатационных служб, о том, что делать с сотнями бесхозных мелиоративных систем, как дешевле всего осушить земли и почему депутаты областной Думы не предпринимают политических решений, в интервью RUGRAD.EU рассказал руководитель регионального управления «Калининградмелиоводхоза» Виктор Смильгин.

Монстр мелиорации

- Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию c мелиорацией в области?

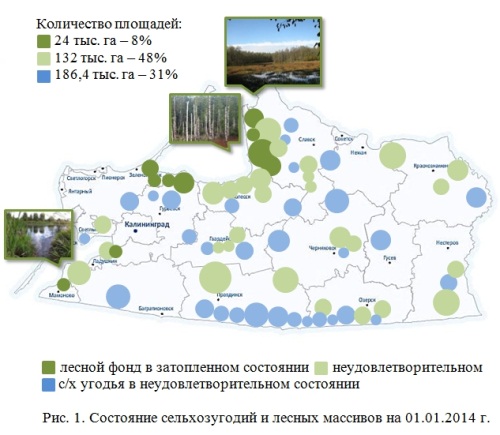

– Вопрос продовольственной безопасности для нашего региона, конечно, наиважнейший. В данной ситуации нужно плотно заниматься сельским хозяйством, а это влечёт за собой введение в эксплуатацию сельскохозяйственных земель и их мелиоративное обустройство. Как я оцениваю ситуацию? - Конечно, сегодня она очень напряжённая и в определённых моментах даже критическая. По данным наших исследований, мы видим, что количество сельхозземель, с хорошим мелиоративным состоянием в регионе всего 41 тыс. га, а земель с неудовлетворительным состоянием - 186 тыс. га – это фактически 30-31% от общей площади сельхозугодий.

Восстановление мелиоративной сети, которая была на затопугодьях, требует громадных ресурсов, безусловно, сельхозтоваропроизводителю справиться самому будет очень тяжело. Даже на сельхозугодиях, которые используются, в силу нашей непредсказуемой погоды мы ежегодно фиксируем гибель культур, причём на немалых площадях. Так, в 2013 году погибло порядка 546 га сельхозкультур, от вымокания – 854 га посевов, от вымерзания – более 2,5 тысяч га, то есть всё это говорит о переувлажнении земель, плохой работе закрытого дренажа, который за последние 20 лет не эксплуатировался и находится в ужасном состоянии.

– А что с лесным массивом? В Славском районе, в Зеленоградском километры леса ушли под воду.

– Все мы видим, что творится с лесом в Калининградской области, сегодня порядка 24 тыс. га затоплены и 132 тысячи га переувлажнены (всего 272,8 тыс. га леса – прим. RUGRAD.EU). Можно сказать, что на этих территориях лес фактически погиб, мелиоративные работы не выполняются и, на мой взгляд, то состояние, которое мы имеем, будет дальше способствовать увеличению лесных болот.

– Из чего состоит наша мелиоративная сеть?

– У нас ещё в советское время 97% сельхозугодий были осушены, где систематическим, где выборочным дренажом, у нас очень большая сеть открытых каналов, есть и довоенной постройки и современной советской. Вообще, если сравнивать область с прочими регионами СЗФО, то в Калининградской области сосредоточено 32% мелиорированных угодий, их площадь составляет 596 тыс. га. Мы имеем 98 тыс. га польдерных осушительных систем – это фактически 70% от всех польдерных земель РФ.

– А количество объектов, которые находятся у вас на балансе?

– Всё имущество, которое мы имеем, за последние 20 лет сильно износилось. В среднем износ достигает 80% по всем наименованиям, и стоимость этого богатства составляет 2,6 млрд руб. Но это только наша часть, которая относится к федеральной собственности, огромный объём сети находится в собственности региона (14 насосных станций, более 6 тысяч километров каналов и др.), а также в частной собственности и, скажем так, в бесхозяйном состоянии, то есть ни за кем не закреплены. Конечно, самая печальная ситуация с закрытым дренажом, которого на сельхозугодиях 363 тыс. км.

Эхо приватизации

– Расскажите о разделении по видам собственности: федеральную, региональную и прочую собственности?

– Когда стали разваливаться совхозы, началась приватизация, перекупка паёв, понятно, что было несовершенным законодательство. Про мелиорацию, конечно, забыли. В своё время имущество находилось у эксплуатирующих организаций, которые имели государственный статус – их приватизировали, имущество, передали федерации, соответственно, уже новому органу. Потом были попытки создать областную структуру, часть имущества перешла в регион. Вообще ситуация достаточно запутанная. На мой взгляд, никакой логики в таком распределении собственности нет. И я не понимаю, почему именно так всё распределили.

Отметим, бич мелиорации – это угодья, что находятся в собственности частных лиц. Массовая приватизация 70% земельных паёв в середине 90-х привела к тому, что земля заболотилась. При этом сами владельцы не спешат её обрабатывать, а используют как финансовый инструмент в качестве залога для получения кредита в банке.

– А лесомелиорация тоже бесхозная?

– Раньше у нас существовали лесхозы, я считаю, это были нужные организации, они следили за лесом, и такой катастрофы, как сегодня с мелиорацией не было. У них были эксплуатационные службы, техника, но в силу правовых норм, все лесхозы были ликвидированы. Как следствие, мелиорация там оказалась брошенной.

Герои забытой империи

В СССР при «Областном производственном управлении мелиорации и водного хозяйства» были заняты 2,6 тыс. человек. Эти люди занимались эксплуатацией мелиоративной сети: окашивали, вырубали кустарник, поправляли устья и дренажи, производили ремонт насосных станций. Согласно годовому отчёту управления о выполнении плана эксплуатационных мероприятий в 1987 году 13 райводхозов и 8 ремонтных ПКМ на площади 705 тыс. га произвели очистку 6,5 тыс. км сети, отремонтировали 8,8 тыс. сооружений, 11,3 тыс. км дренажа, 100 км дамб, а также окосили 59,5 тыс. км каналов.

– Каков размер финансирования всей структуры ФГБУ «Калининградмелиоводхоз» в 2013 году?

– В прошлом году на содержание и эксплуатацию федеральной мелиоративной сети мы получили 87 млн руб. В штате в четырёх филиалах у нас 264 человека. Вроде, сумма немаленькая, сравнима с бюджетом небольшого района, но если посмотреть, как она распределяется, то получается, что мы фактически на сегодняшний день на эксплуатацию средств не имеем. Поскольку мы обладаем большим объёмом имущества, более 21 млн руб. уходит на уплату налога на имущество. То есть к нам деньги пришли, мы их из федерального бюджета заплатили в областной – колоссальная сумма! Дальше большой объём – это электрическая энергия. Понятно, насосные станции должны работать. В среднем в год у нас уходит от 19 до 22 млн рублей. То есть фактически половины средств уже нет. Оплата труда – в 2013 году средняя заработная плата составляла 8,7 тыс. руб. Найти людей, которые эффективно работали бы за такие деньги невозможно. У слесаря зарплата - 5,5 тыс. руб., у инженера-мелиоратора – 10,1 тыс. Директор филиала получает 14 тыс., моя зарплата – 28 тыс. руб. Таким образом, в год уходит ещё 35 млн руб.. И в чистом виде на эксплуатацию остаётся 4 млн руб. Что мы можем сделать? Нанять частника, прочистить канаву, например, или разобрать бобровые запруды.

– А что с финансированием в 2014 году?

– В этом году оно составляет 96 млн рублей, связано это с тем, что нам добавили деньги на декларирование, инвентаризацию и 1 млн руб. выделили на приобретение техники... Я, конечно, сложно понимаю, что мы сможем купить на 1 млн? Может «Ниву» одну, потому что в Полесском районе вообще не имеем транспорта, скоро на велосипедах будем дамбы обследовать.

У меня на учёте 96 единиц техники, из них 82 неисправны. То, что может передвигаться, это с 92-го по 2004 год выпуска. Затрат на ремонт техники больше, чем она производит. Можно сказать, что никакой эксплуатационной службы в области нет, – нет запчастей, насосов, всё держится на опыте людей – патриотов, которые из ничего вытачивают подшипники, валы, меняют, устанавливают и насосные станции ещё полгода, год работают.

– Если брать советские времена и сравнивать с нынешними, в каком году мы находимся?

– По уровню мелиоративного обустройства, мы сегодня находимся, наверное, в 1948-49 году. И то, я бы сказал, что наследство Восточной Пруссии по состоянию было лучше, чем мы имеем сегодня. Сейчас наши эксплуатационные расходы в чистом виде 4 млн руб., а в советское время 11,7 миллионов – фантастика! Если перевести эти деньги в нынешние, будет порядка 600-700 млн руб. ежегодно. И только на эксплуатацию, сегодня имеем показатель 4-5% к уровню 87-го года.

Самое страшное, я не понимаю, как мы будем в этом вопросе двигаться, – государство сегодня вкладывает деньги в реконструкцию – это хорошо, а техники, которая должна всё это эксплуатировать, её нет. Все объекты, которые будут реконструированы, через 3 года мы не увидим и следов от этих работ. Эффективность капвложений, о которых мы говорим, получается очень низкая. К сожалению, так устроена система и это происходит во многих отраслях экономики. Отмечу, в советское время 70% отводилось на эксплуатацию, а 30% – на реконструкцию. Мы должны эксплуатировать, понимаете! Иначе это всё получается просто бессмысленно.

– Какой получается суммарный объём финансирования программ мелиорации?

– До 2020 года получается около 2 млрд рублей. Но я добавлю, что с вводом объектов в эксплуатацию – станций, дамб – у меня вырастут обязательства по уплате налога на имущество как минимум на 5-6 млн рублей. Если мы платили 21 млн рублей, то теперь 27 млн, а к 2020 году он будет составлять 40-45 млн рублей. У нас сейчас 96 млн рублей и что мне дальше делать? Как мы будем эксплуатировать?

– В 2012 году в областной Думе вы зачитывали доклад в котором указали, что на приведение в порядок областной мелиорации потребуется более 11 млрд рублей, что стало с перспективами получить эти деньги?

– Когда началась разработка новой госпрограммы «Социально-экономического развития Калининградской области до 2020 года», конечно, мы все обрадовались. Было поручение Владимира Путина, Дмитрия Медведева, мы посчитали свою потребность и вышли на цифру 11,2 млрд руб. – это только реконструкция, при этом мы просили 300-400 млн рублей, чтобы возродить эксплуатационную службу. Нам дали понять, что в рамках целевых программ нельзя решить вопрос с техникой, что нужно умерить свои аппетиты. Есть объективные причины. В стране не такое большое количество денег, сейчас напряжённая экономическая ситуация в связи с событиями на Украине, взаимоотношениями с Европейским союзом, Америкой. К сожалению, мы так и не получили этой суммы.

– Вы говорили, что есть другой способ решить проблему, гораздо дешевле и эффективнее?

– Можно изыскивать как в региональном, так и в федеральном бюджете по 250-300 млн руб. эксплуатационных денег ежегодно. Если до 2020 года иметь бюджет по эксплуатации 1,2-1,3 млрд руб., то мы могли бы провести колоссальную работу по восстановлению мелиоративной сети

Почему я считаю, что через эксплуатацию будет эффективнее, чем через реконструкцию? Реконструкция приводит к удорожанию работ: проектно-сметную документацию разработай, экспертизу проведи, конкурсные процедуры проведи, сметная стоимость при реконструкции почему-то увеличивается в несколько раз и потом появляются дополнительные обязательства по уплате налога. Я делал анализ, при реконструкции одного километра сети выходит 500-700 тыс. руб., а когда мы проводим такие же работы самостоятельно в рамках эксплуатации, то получается от 190 до 280 тысяч рублей. Конечно, все объекты нельзя сделать через текущий ремонт, их нужно включать в программу. Но, возвращаясь к советскому распределению 70% на 30%, если бы нам сказали, вот вам 11,2 млрд руб. на реконструкцию, то, знаете, это было бы утопией. А если бы 7 млрд это эксплуатация, а 3 млрд это реконструкция, то это, наверное, правильный подход. Тогда мы бы смогли сделать существенные работы, сократить расходы на реконструкцию в 2-3 раза. Но сегодня я чувствую, что это никому не нужно и не интересно.

– И каков итог?

– Либо ФГБУ «Калининградмелиоводхоз» производит техническое перевооружение и занимается эксплуатацией самостоятельно, либо - если ты не хочешь закупать технику, то можно привлечь организацию со стороны и, слава богу, сегодня есть частные компании.

Как в строительном бизнесе, так и в мелиорации, есть компании, которые живут за счёт тендеров. У нас есть 2 млрд рублей, они видят это финансирование и рассчитывают на него. Наша организация претендовать на эти деньги не может. И приходят к нам латыши, литовцы, в конкурсах участвуют белорусские компании.

В части эксплуатации мелиоративных систем есть два варианта. Первый – создать областное предприятие, закупать технику, готовить специалистов и выполнять весь комплекс работ. Второй – использовать потенциал частных компаний – их порядка 10 в регионе. В принципе, если бы организации видели какой-то долгосрочный заказ по эксплуатации, наверное, им было бы интересно. Мы уже предварительно с ними разговаривали, предлагали сделать некий мелиоративный холдинг. Если бы регион сформировал заказ, имелся бы закон о мелиорации, правила эксплуатации, региональная программа, где всё чётко расписано до 2020 года, мы бы наняли частника. Только его нужно брать не на год, а минимум на три, поставили бы задачу и контролировали исполнение, я считаю, что мог бы получиться неплохой путь.

– То есть возложить на ФГБУ «Калининградмелиоводхоз» чисто надзорные функции?

– Да, функции заказчика-застройщика. Потенциал частных компаний можно было бы использовать, плюс, мы смогли бы сэкономить федеральные деньги на закупке техники и подготовке специалистов.

Пошаговая инструкция

- Что, на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы система работала стабильно?

– Вопрос назрел достаточно давно, в областной Думе проходил круглый стол на эту тему, где все пришли к выводу, что в вопросе разграничения собственности пора ставить точку. Поэтому, первое, в Калининградской области необходимо создать специализированный орган по мелиорации и водным ресурсам, где будут сосредоточены все объекты мелиорации. Далее, необходимо заключить соглашение между правительством Калининградской области и Минсельхозом РФ о передаче федеральных мелиоративных систем в региональную собственность – так мы получим финансирование госполномочий из федерального бюджета. Третье, нам нужно на региональном уровне принимать закон Калининградской области о мелиорации земель. Четвёртое, разработать чёткие правила эксплуатации мелиоративных систем, особенно для частников. Кстати, закон о мелиорации был, и региональные правила эксплуатации тоже были. Профильному комитету при областной Думе этот вопрос по новой нужно поднимать, ничего сложного здесь нет. Пятое, правительство области должно разработать комплексную региональную программу по текущему и капитальному ремонту всех мелиоративных систем. И шестое, правительству и областной Думе нужно принять решение о передаче бесхозяйных сетей, либо в областную собственность, либо в безвозмездное пользование сельхозтоваропроизводителям.

Также, если мы забираем федеральные объекты на уровень области, можно обратиться в Минсельхоз РФ по вопросу передачи региональному органу по мелиорации и водным ресурсам полномочий заказчика-застройщика, где он может реконструировать объекты, которые в программе до 2020 года. Так, мы получим 1,3 млрд рублей. Нужно будет просто сформировать некий региональный заказ по эксплуатации и ремонту мелиоративной сети, использовать деньги областного бюджета, деньги, переданные на исполнение госполномочий, использовать субсидии, сформировать бюджет и идти заниматься эксплуатацией. Я уже говорил, что при годовом бюджете в 300 млн рублей за 6 лет можно отремонтировать 6 тысяч километров каналов. Это существенный скачок вперёд! Нсли идти по пути реконструкции, это будет стоить 10 млрд руб., по эксплуатации – 1,8 млрд рублей. Мы совместными усилиями поможем сельхоз товаропроизводителю и области вернуть в оборот 100-120 тыс. га сельхозугодий.

– Что мешает передать федеральные объекты в регион?

– Речь идёт о политическом решении, о том, что на региональном уровне необходимо принять закон и в рамках этого закона предусмотреть безвозмездную передачу объектов и предусмотреть систему поддержки частников через субсидирование. В основном идёт речь о передаче внутрихозяйственных сетей, которые проходят по землям собственников и арендаторов, сегодня есть реестр, есть материал инвентаризации, который мы проводили, всё посчитано, всё сведено в таблицы и подготовлено.

– Не получится ли такая ситуация, что государство взвалит мелиорацию на плечи частников, на ваш взгляд, аграриям по силам заниматься эксплуатацией без государственной поддержки?

– Для этого есть субсидии – они предусмотрены в бюджете Калининградской области, их выделяют на возмещение части затрат, связанных с ремонтом осушительных систем. Cегодня правительство региона выделяет частникам 80-90 млн руб. ежегодно. По этому пути нужно идти. Да, я считаю, что сегодня размер субсидии может быть недостаточным, его нужно повышать, но это нужно решать. Я одного не понимаю, если мы предусматриваем субсидии, то почему правительство не требует от частника закрепления этого имущества на своём балансе? А то мы им сегодня помогаем, частник их отремонтировал и бросил – это не моё, не буду ухаживать, но это неправильный подход.

К слову, востребованность субсидий, о которых говорит Виктор Смильгин, медленно растёт. Пока в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в этом году 7 аграрных предприятий региона в 2015-2016 годах получат около 900 тыс. рублей, на которые можно осушить 1,4 тысяч га.

- «Янтарьэнерго» в 2012 году за долги по электроэнергии отключило насосные станции в Полесском и Славском районе. Тогда 80 тыс. человек за несколько месяцев едва не утонули. В регионе ввели чрезвычайное положение и закупили 7 тыс. мешков с песком и 6 тыс. литров бензина и дизельного топлива. Как такое могло произойти?

– Напрямую они насосные станции не отключали. Просто прежнее руководство ФГБУ «Калининградмелиоводхоз» приняло решение ограничить откачку воды насосными станциями в связи с отсутствием средств на уплату электроэнергии, что привело к чрезвычайно ситуации, уровень воды поднялся до критических отметок. Тогда было принято решение о введении чрезвычайного положения на территории Славского района и информация дошла до Москвы. Тут же нашли и деньги, нам пришлось в течение 5 месяцев сбить уровень воды. Сегодня мы стараемся, аккуратно платим за электроэнергию, но сами отношения с «Янтарьэнерго» достаточно напряжённые. Мы занимались реконструкцией ряда объектов. Насосная станция №49 в Славском районе, №91 в Гурьевском районе, №7 в Полесском районе. Нас должны были присоединить к электросети, мы осуществили 100% предоплату по договорам, но станции стоят обесточенные и самое главное, в этих местах не производится откачка воды.

Текст, фото, инфографика: Дмитрий Сабирин