/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php

От редакции: Плохонький у нас народ

В последние месяцы замполпреда президента в СЗФО по Калининградской области Станислав Воскресенский ввел в региональный оборот такие формулировки как «высокая пассионарность калининградской предпринимательской среды» и «значительный уровень внутриэлитного давления на власть». Оба эти качества скорее являются следствием проживания в непосредственной близости от эффективных экономик Польшы и Литвы, чем определяющим свойством и одной из граней «калининградской идентичности». С третьей стороны нашу пассионарность разжигает Белоруссия — «кровавый авторитарный режим» Лукашенко, занимающий 58 строчку в мировом рейтинге удобства ведения бизнеса Doing Business. Не совсем «авторитарный и кровавый» российский режим сумел достичь лишь 112 места. Причем Калининград в этом смысле совсем не в авангарде. Из 30 городов, где проводились замеры Всемирного банка, Калининград оказался лишь 19-м.

Условные экономисты, о которых говорит Воскресенский, поставили задачу — вывести Калининградскую область в десятку самых удобных для бизнеса территорий в мире. Не хотелось бы сейчас упражняться в критике этой не вполне реалистичной задачи, лучше поговорить о том, с какими «входящими условиями» мы начинаем эту гонку.

Допустим, мы снимем административные барьеры и заставляем чиновников не воровать на отдельно взятой территории. Допустим, мы выбиваем необходимый объем инвестиций в инфраструктуру из Москвы. Но люди-то у нас остаются прежними. А с ними, как выясняется, у нас проблем не меньше.

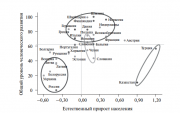

Хорошее представление о том, что такое русский человек в контексте его применения в мировом разделении труда, и насколько он далек от тех же поляков и литовцев, дает исследование экономистов Гордея Ястребова, Анны Красиловой и Екатерины Черепановой из Высшей школы экономики «Векторы человеческого развития в постсоциалистических странах Европы и СНГ», опубликованное в 2011 году. В своей работе они выводят единый интегральный показатель человеческого развития в различных странах, составленный в рамках трех основных аспектов: физического, социального и духовного.

Работа с физическим аспектом подразумевала ранжирование стран по таким показателям как продолжительность активной жизни, сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез и прочие виды заболеваний. Уже на этом этапе Польша сильно вырывается вперед. Средняя продолжительность активной жизни составляет 70 лет, в то время как в России она едва ли превышает 60 (в Литве — 63 года). Не меньший разброс и в оценке собственного здоровья. Если в Польше здоровыми себя могут назвать 72% жителей, в Литве — 64%, то в России - лишь 56%. Хуже только на Украине, где здоровыми себя считают 45% населения. Для сравнения — в Швейцарии таких 89%.

Социальный аспект исследователи раскрывали через анализ числа убийств, самоубийств, разводов, абортов и доверия людей друг к другу внутри страны. По числу умышленных убийств Россия является абсолютным лидеров среди стран, попавших в исследования. В России совершается более 14 убийств на 100 тыс. населения в год, это на 4 убийства больше, чем в Казахстане. В Литве ситуация почти в 2 раза лучше (8,6 убийств на 100 тыс. населения), а Польша в этом смысле вообще вне конкуренции среди постсоциалистических стран с показателем 1,2 убийства на 100 тыс. Это даже меньше, чем в Дании и Франции (по 1,4 убийства на 100 тыс. жителей).

По самоубийствам у нас ситуация не лучше. В России совершается 27,6 самоубийств на 100 тыс. населения, при том что в Польше - только 13,9, а это меньше, чем во Франции, Швейцарии и Бельгии. Впрочем нужно отметить, что единственной страной, «переплюнувшей» Россию, является Литва, где совершается 30,7 самоубийств в год на 100 тыс. человек.

По числу абортов и разводов Россия от Польши примерно так же далека. Но здесь нужно оговориться, что в Польше аборты запрещены, за исключением чрезвычайных случаев. По мнению некоторых экспертов, значительная часть абортов в Польше попросту не регистрируется официальной статистикой и осуществляется «в тени» – оценочно данный показатель может составлять от 8 до 20 абортов на 1000 живорождений. В Литве данный показатель составляет 257,5 абортов, а в России — 950 абортов на 1000 живорождений, что является максимальным показателем в Европе и среди стран СНГ.

С разводами ситуация похожая, но здесь есть своя специфика. «Наименее интенсивно они происходят в странах Южной Европы, таких как Италия, Хорватия и Греция. В значительно большей степени разложению института семьи (если, конечно, измерять его по такому показателю, как интенсивность разводов) подвержены развитые западные страны: Бельгия, Дания и Швейцария. Чрезвычайно неоднородно в этом отношении выглядят постсоциалистические страны. Так, с одной стороны, обособленно держатся Словения, Польша и Румыния, где число разводов сопоставимо с показателями в странах Южной Европы, а с другой – Украина, Россия и Белоруссия с показателями, превышающими средние по массиву в 2 раза», - отмечают экономисты. В Литве в этом смысле ситуация в полтора раза лучше, чем в России, но в полтора раза хуже, чем в Польше.

Отдельного внимания заслуживает уровень социальной сплоченности граждан. Он анализировался по итогам европейского социального исследования, в рамках которого респондентам задавался вопрос: «Вы считаете, что большинству людей можно доверять или склоняетесь к мнению, что даже излишняя осторожность в отношениях с людьми не помешает?» Уровень взаимного доверия в Литве и Польше оказался на одинаковом уровне — 4,5 балла из 10, при том что даже Украина и Латвия показали 4,6 балла. Максимальный показатель - 7,2 балла, - был зарегистрирован в Дании. Минимальный — 4 балла, - в Болгарии. В России, Белоруссии и Казахстане исследование не проводилось, но экспертно уровень доверия в этих странах был оценен в 4,5-4,6 балла.

Наибольшие сложности у экономистов возникли с оценкой духовного аспекта человеческого развития. Однако было найдено следующее решение. Все переменные соответствующего индекса были условно объединены в три группы: «вредные привычки», «образование» и «внепроизводственная деятельность» или досуг.

В группу «вредные привычки» вошли показатели распространенности наркомании, объемы и специфика употребления алкогольной продукции и доля курящего населения. Оценивать качество российского человеческого капитала по склонности к употреблению наркотиков непросто. В России традиционно мало употребляют легкие наркотики — каннабис (в 2,5 раза меньше, чем во Франции) и амфетамины (в 2 раза меньше, чем в Бельгии), но по числу употребляющих тяжелые наркотики мы в числе лидеров. При этом с «разрешенными» алкоголем и табаком у нас проблем больше, чем у других стран-участниц исследования. Причем в оценке употребления алкоголя важно не сколько пьют, а как пьют. Потребление в России составляет 15,7 литров чистого алкоголя на человека в год против 15 литров в Литве и 13,3 литров в Польше. Однако при этом традиции употребления алкоголя в России по степени опасности (и в том числе из-за возникновения соответствующих болезней) были оценены экспертами в 5 по пятибалльной шкале. Вредность традиционных особенностей употребления алкоголя в Литве и Польше оценивается в 3 балла.

Потребление табака в этом смысле более «чистый» показатель. У нас ежедневно курят 43,3%, в Польше — 30,45% и в Литве - 25,6% населения.

Экономисты решили не оценивать качество духовного капитала через распространенность высшего образования, так как среди стран сильно отличаются подходы к оценке его качества, причем особенно низкие стандарты регистрируются в постсоциалистических странах, и в частности в России. Куда более перспективно, по мнению экономистов, измерять непрерывность образования и наличие полезного досуга. Как ни странно, но процент вовлеченных в образовательный процесс в России (5,6%) больше, чем в Литве (4,5%) и Польше (4,7%). Впрочем, в последней несколько более, чем в России, распространен полезный досуг. Для сравнения — в Дании учатся порядка 31,6% населения, а в Голландии — 17%.

Самым простым и эффективным способом оценки любознательности жителей той или иной страны, по мнению экономистов, является такой прикладной показатель, как среднее количество просмотров страниц Wikipedia за месяц на одного интернет-пользователя. Здесь Польша и Литва сильно опережают Россию, демонстрируя 16 и 10 просмотров соответственно против 6 в России. Британия показывает 15 просмотров, а Италия — 12. Особенно интересным является тот факт, что Россия демонстрирует скромные просмотры страниц Wikipedia, несмотря на наличие одной из самых объемных баз национальных статей.

В итоге Россия заняла последнюю строчку в построенном экономистами рейтинге человеческого развития, рассчитанном для 31 страны. Нас опережают все наши бывшие коллеги по СССР, а теперь конкуренты, часть из которых мы недавно впустили в свое таможенное пространство, — Казахстан (30 место), Украина (29 место), Белоруссия (28 место), Латвия (27 место) и Литва (27 место). Польша (та, про которую калининградцы говорят «курица - не птица, Польша — не заграница»), находится вообще на совершенно иной ступени развития, занимая десятую строчку в рейтинге — выше Франции, Италии и Австрии.

«Россия практически в одиночку составляет группу риска – с отрицательным естественным приростом населения (который, как мы знаем по заявлениям наших демографов, в ближайшей перспективе не исчезнет) и самым низким качеством человеческого развития. Вкупе с отмеченной выше тенденцией на его снижение можно со всей определенностью сделать вывод о снижающейся жизнеспособности российского общества, его моральной, интеллектуальной, физической и социальной деградации», - резюмируют авторы.

Поэтому можно сколько угодно строить планы о попадании в число лучших в мире территорий для ведения бизнеса и распыляться о том, какой у нас прекрасный народ, но рассчитывать, что только на его потенциале регион выберется из ямы, в которую провалится в 2016 году с отменой таможенных льгот, явно не стоит.