/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php

Александр Кравченко: Мы дважды наступали на грабли при организации льготного лекарственного обеспечения

В первой половине года одной из самых обсуждаемых тем в местных СМИ стала тема отсутствия в доступе препаратов, которые государство обязано поставлять льготникам бесплатно. С аналогичными проблемами столкнулись жители и других регионов России. Во второй половине года ситуация стабилизировалась, однако в преддверии закупочной кампании на 2019 год специалисты прогнозируют новые проблемы. Об этом речь шла 21 сентября на конференции «Лекарства России — к междисциплинарному диалогу», организованной в Калининграде Ассоциацией российских фармацевтических производителей. RUGRAD.EU публикует тезисы выступления министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко.

В дискуссиях форума вспомнили, что в начале года в льготном лекарственном обеспечении Калининградской области наблюдался кризис. Это имело место. Но неправильно рассматривать его только как региональный кризис. Он является следствием тех же причин, по которым похожие ситуации развились и в других регионах страны. Льготное лекарственное обеспечение — это общая больная тема, в которой нет единства подходов.

Различия начинаются уже в стоимости содержания одного гражданина, получающего льготные лекарства в разных не то, что регионах. В больницах одной и той же области люди с одинаковыми диагнозами могут получать разное обеспечение по разной цене. На уровне России разброс этих цифр выглядит совершенно безумным. На ситуацию в нашем регионе дополнительно влияет еще ряд факторов. К примеру, большая часть лекарственных препаратов в Калининградскую область завозится по морю. Это значительно удлиняет все логистические вещи, и прогнозировать срок поставок бывает достаточно сложно.

Мне кажется, что очень многие проблемы у нас — не только в льготном лекарственном обеспечении, но и в терапевтическом процессе вообще, — связаны с уровнем подготовки тех людей, кто назначает препараты. Потому что и сейчас, когда мы с коллегами начинаем обсуждать оптимизацию лечения определенных больных, технологии, которые позволят не задерживать больных в стационарах, я слышу аргумент: «Но ведь человек хочет прийти в больницу и получить свою капельницу!» Я про себя отмечаю, что речь, как правило, о капельнице с «живой водой» на самом деле. Этот подход очень сильно тормозит развитие отрасли и повышает виртуальную доступность медицинской помощи, а качество лечения, которое в действительности получают пациенты, при этом снижается.

Но такие идеи по оптимизации всегда вызывают «подогретую» социальную реакцию и отказ от подобного фальш-лечения воспринимается негативно.

Предполагаю, что в регионе имеет место агрессивный маркетинг конкретных лекарственных препаратов.Предпринимать что-то в этом поле крайне сложно.

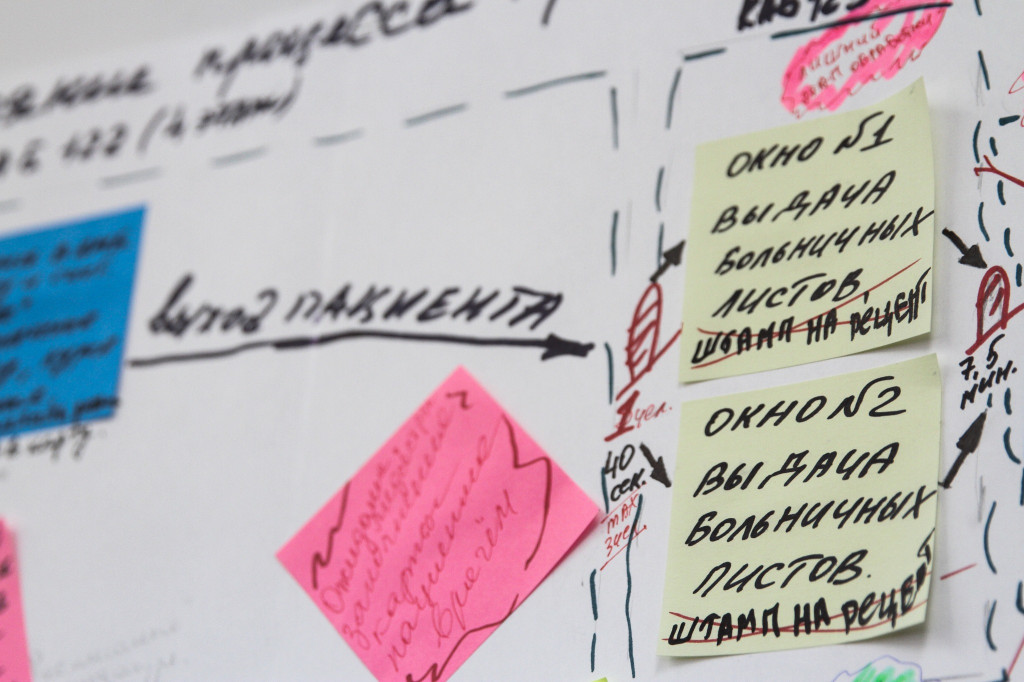

Есть такая присказка: «Какой ваш любимый метод обучения? — Грабли». При организации льготного лекарственного обеспечения мы уже дважды на них наступили. Чтобы не наступать в третий раз и учиться на чужих ошибках, в этом году министерство решило организовать заявочную кампанию. Она предполагала, что мы будем проводить встречи с начмедами (заместители главных врачей по лечебной части. — Прим. ред.), с клиническими фармакологами, заведующими отделениями и будем задавать им простые вопросы: почему и кому назначены именно такие препараты в конкретной больнице? И тут началось самое интересное!

Чаще всего на вопрос, почему пациенту назначено такое лекарство, мы слышим ответ: «Потому». Второй вариант: «Потому что пациент получает этот препарат несколько месяцев или лет и ему не стало хуже». Вот это «не стало хуже» меня выводит из зоны равновесия, потому что, на мой взгляд, задача здравоохранения в том, чтобы пациенту стало лучше.

Не дай мне бог оказаться правым, но я предполагаю, что в регионе имеет место агрессивный маркетинг конкретных лекарственных препаратов. Я делаю такой вывод на основании публикаций, по посещению определенных образовательных мероприятий, научных конференций. Думаю, что немногие смогут с этим не согласиться.

И четвертое, самое печальное, — в рамках заявочной кампании мы увидели, что коллеги просто не понимают, какие категории людей должны получать какие препараты. К примеру, выяснилось, что внутри области в больницах с одинаковым числом прикрепленных пациентов-льготников, пациенты должны были получать совершенно разное количество препаратов, это говорит или о том, что препараты им назначали совершенно по-разному, либо что-то где-то не сходится.

В отдельных больницах либо контингент завышен, либо лекарства уходили куда-то еще.А именно: или контингент завышен, либо лекарства уходили куда-то еще.

Первая заявка медицинской организации на покупку лекарств на следующий год по персонифицированному списку была утверждена раза с четвертого. Чтобы уберечь себя от обвинений в том, что мы намеренно ограничиваем доступность лекарственных препаратов для больниц и населения, мы стали вести видео- и аудиопротоколы совещаний. Это возымело стимулирующий эффект. По итогу областная заявка на закупку препаратов на 2019 год в сравнении с 2018 у нас изменилась достаточно сильно. Она не стала ни меньше, ни больше по количеству людей, это не существенно. Но в ряде ситуаций мы поняли четко, что пациентов мы недолечиваем.

Не потому, что не хотим их лечить, а потому что не знаем, что у нас есть такие пациенты. Мы начали подвергать историю сквозной аналитике и поняли, что в регионе есть пациентские организации, которые вместе с главными внештатными специалистами знают свой контингент намного лучше, чем больницы.

Мы начали детально работать с пациентскими организациями, получили от них информацию, которая позволяет планировать и уточнять лекарственное обеспечение на следующий год. Это привело к определенным решениям, в том числе и кадровым. Но нам удалось детально понять объемы лекарственного обеспечения. Это, в свою очередь, подводит нас к обсуждению новых форм его организации.

Пожалуй, самый важный момент — это обеспечение лекарственными препаратами в товарном виде. Препараты нужно закупить в регион, правильно развезти и раздать. У нас в Калининградской области для этого создано специальное казенное учреждение — Областная фармацевтическая компания. Я считаю, что это не самая оптимальная модель. В пользу этого вывода говорит то, что мы до сих пор обсуждаем вопросы обеспечения льготными препаратами на круглых столах. Даже на уровне госсовета при президенте обсуждаются самые разнообразные варианты, вплоть до того, что не стоит ли часть полномочий в этой сфере отдать бизнесу. Это говорит о том, что проблема не решена.

Сейчас мы вынуждены давать пациенту «бумажку» рецепта, потому что без «бумажки» пациент от врача уйти не хочет, он боится, что если нужно будет приходить повторно, то без «бумажки» он будет попадать к тому же врачу с очень большим трудом. При этом для связи между врачом, пациентом и пунктом выдачи лекарства никакая бумажка не нужна. Назначения видны в электронном виде. Мне кажется, что можно начинать говорить о такой системе, когда пациент после посещения врача идет в аптеку и по электронному рецепту, по международному наименованию, получает лекарственный препарат, а потом кто-то ему эти затраты компенсирует.

Отдельный вопрос, о котором нужно говорить, решая вопросы лекарственного обеспечения, насколько я знаю, качественно он не реализован почти ни у кого. Это контроль качества назначаемой терапии. Назначая пациенту то или иное лечение, мы его отпускаем и ждем, когда он придет за следующим рецептом.

Назначая пациенту то или иное лечение, мы его отпускаем, и почти никто не знает, как он себя чувствует и где находится.При этом почти никто не знает, как он себя чувствует и где находится. Редко мы анализируем, как вообще лечение влияет на человека.

Еще особенность Калининградской области — вновь прибывшие пациенты (только с начала года в Калининградскую область на постоянное место жительства прибыли 2,6 тыс. человек из других регионов России. — Прим. ред.). К примеру, в этом году у нас появилась девочка, правда, она вошла в число орфанных пациентов. Чтобы обеспечить ее лекарствами в 2018 году, мы искали 30 млн руб., а на следующий год дополнительно будем планировать до 54 млн руб., сейчас так планируем. Это те деньги, которые не были предусмотрены бюджетом, соответственно, где-то их нужно найти. Понятно, что они ни у кого не заморожены и чем меньше субъект, тем сложнее найти такие средства.

Если год назад мы могли рассчитывать на то, что у нас будет складываться хорошая экономия по торгам, то сегодня в рамках новых правил формирования начальной максимальной цены контракта экономия не может быть серьезной. Потому что рынок и так пошел в минус. Вероятно, и дальше мы будем сталкиваться с проблемой, что люди, которые выходили на конкурсы раньше, откажутся от этой практики, а их цена, сниженная уже к предыдущим контрактам, повлияла на ту, по которой мы можем приобретать эти препараты.

Если с льготным лекарственным обеспечением нам всё более или менее понятно, то следом идут стационарные отделения больниц, где людям также назначаются и вводятся препараты. В том, как стационары обеспечиваются лекарствами, есть много спорного и лично мне непонятного. В этом году мы пробовали обеспечивать больницы лекарствами по системе совместных закупок (когда в рамках одного лота на электронном аукционе приобретаются одинаковые препараты для всех больниц. — Прим. ред.). В результате обнаружили, что здесь «битый небитого везет». То есть по одним позициям заметно явное снижение цены, по другим — цена ползет вверх. Если среди поставщиков нет статистического распределения, когда одна компания обеспечивает завоз нескольких позиций, то обязательно кто-то остается в проигрыше.

Получается, что те больницы, которые сообща закупают дорогие препараты, получают на них хорошую экономию, а при совместной закупке дешевых препаратов, больницам, наоборот, приходится платить за них намного больше. Это наблюдение серьезно всколыхнуло наши ряды.

Текст: Мария Пустовая

Фото: Юлия Власова