/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php

Сергей Коренев: Достижение мединститута БФУ им. Канта в том, что нам поверили сами врачи

Медицинский институт Балтийского федерального университета им. И. Канта создавался в 2006 году как медицинский факультет. Спустя 11 лет из амбициозного стартапа, в будущее которого за пределами университета поверили не сразу, факультет превратился в одну из самых значимых структур федерального вуза. Единовременно здесь учатся более двух тысяч студентов, как по программам среднего специального образования, так и по программе высшего профессионального образования. Институт получил лицензии на подготовку по 16 специальностям постдипломного образования и регулярно проводит научно-практические конференции, которые позволяют уже практикующим врачам оставаться в русле непрерывного медицинского образования.

RUGRAD.EU побеседовал с директором медицинского института БФУ им. И. Канта Сергеем Кореневым о том, как удалось преодолеть сопротивление врачебного сообщества, часть которого предрекала факультету скорую гибель, что придумали на кафедре фундаментальной медицины для интерактивного обучения консервативной анатомии, и о том, как на самом деле устроено медицинское «корсарство».

— Сергей Владимирович, 11 лет назад прошел первый набор на медицинский факультет. Какие задачи изначально ставились перед ним, и можно ли сказать, что они выполнены?

— Начну издалека, но с фундаментальных вещей. Основной причиной, по которой создавался медицинский факультет, был очевидный факт нехватки медицинских кадров в нашем регионе. Отсутствовало большое количество врачей, медицинских сестер, фельдшеров и т. д. Не принято было говорить об этом тогда, но уже ощущался высокий удельный вес пенсионеров среди врачей. По данным областного минздрава, в 2006 году он был порядка 30–35 %. Когда в системе здравоохранения на полторы ставки работают 70-летние специалисты, то формально свободных вакансий вроде бы нет. При этом все понимают, что человек в этом возрасте физически не может работать с необходимым напряжением и самоотдачей. Человеку требуется обеспечить заслуженный отдых, но он вынужден работать.

Было очевидно, что с дефицитом кадров нужно что-то делать, и правительство Калининградской области приняло тогда резкое, сложное и в общем стратегическое решение — о создании абсолютно новой структуры в составе университета. Было понятно, что, если не создавать факультет, это означает только отодвигать проблему еще неизвестно насколько.

Корпус медицинского института БФУ им. Канта на ул. Боткина

Был 2006 год, у правительства Георгия Бооса имелось четкое понимание того, что факультет создается не для сегодняшнего дня, что отдача начнется через шесть лет (столько длится обучение будущего врача по программе высшего профессионального образования в университете. — Прим. ред.) или даже восемь лет (этот срок требуется, чтобы врач-выпускник закончил ординатуру и получил право работать в больнице. — Прим. ред.). Боос создавал факультет для будущего правительства и для завтрашнего дня области.

Факультету изначально нужна была серьезная поддержка: материально-техническая база, кадры, привлечение преподавателей извне для обеспечения качественной работы. То есть это была задача областного уровня. Потому что для приглашения доцентов и профессоров нужно предоставлять не только преподавательскую ставку, но и совместительство в больнице, жилье, обеспечивать какой-то соцпакет, надо было гарантировать, что их жены и дети тоже не будут забыты. Надо сказать, что первые годы существования факультета слова «нет» мы от правительства не слышали. Только «да».

— Сохранялась ли преемственность в отношении региональных властей к факультету – институту на протяжении 11 лет его работы?

— Очень сложный вопрос вы задаете. (Смеется.) Знаете, на посту декана факультета и директора института я успел поработать с семью министрами здравоохранения! Разумеется, каждый приходил со своей командой, со своим видением медицинского образования, со своими взглядами на медицину. Иногда нам приходилось менять многие серьезные позиции с учетом мнения нового министра здравоохранения. Каждый был по-своему хорош и каждый старался что-то сделать в меру своих сил, каждый внес свою лепту. Вы знаете, работа министра здравоохранения не сахар. Я вот искренне вам могу сказать. Можно бесконечно критиковать, кто-то делает это по делу, кто-то не понимает, о чем говорит. Конечно, нам хотелось бы видеть министра, который в первую очередь будет работать долго.

— А в чем заключалась помощь университета?

— Во всем, начиная с мелочей и заканчивая глобальными вопросами. Решение об открытии медицинского факультета принимал лично ректор Андрей Клемешев. А вот помощь в конкретной работе по оформлению сложнейшей документации по лицензированию программ, по важнейшим управленческим и кадровым решениям нам оказала и продолжает оказывать первый проректор БФУ им. И. Канта Ирина Кукса. Этим двум руководителям коллектив мединститута очень благодарен. В целом могу ответственно сказать, что такая динамика развития медицинского института — результат большой командной работы. Мы реально понимаем, что без помощи всего университета — других институтов, различных структурных подразделений — медицинский институт не превратился бы в уважаемую в регионе структуру.

Так что история медицинского института — это история успеха всего нашего университета.

— Вы сказали, что изначально медицинский факультет должен был стать факультетом «завтрашнего дня». Он наступил?

— Да. Напомню, что логистическая цепочка по подготовке врача выглядит так: студент учится шесть лет до получения диплома. Он получает диплом, который дает ему право прийти в больницу, но не дает право на самостоятельную работу. Чтобы получить право на самостоятельную работу, ему нужно проходить специализацию в той области, которую он выбрал: гинеколог, хирург, терапевт и так далее. Это еще два года.

Сейчас ставится вопрос о том, что два года — это недостаточно, что некоторые специальности заслуживают большего времени, до пяти лет специализации. То есть непосредственно медицинское образование — это как минимум восемь лет. Реальную отдачу по высшему медицинскому образованию медицинский факультет нашего университета начал давать с 2014 года. Завтрашний день наступил, мы стали постепенно насыщать рынок своими выпускниками.

Цифры следующие: за время существования медицинского факультета (института) мы выпустили 1263 специалиста среднего медицинского образования, 241 специалиста по программе высшего профессионального образования и 153 — высшего постдипломного образования. По большому счету, с 2014 года мы дали региону более 200 подготовленных врачей.

Чтобы у вас сложилась полная картина происходящего: после шести лет обучения нашим студентам предстоит пройти не только стандартные госэкзамены, но и аккредитацию. Ее проводит специальная независимая комиссия из практикующих врачей, членов Врачебной палаты, Минздрава. Они сообща создают еще один специальный трехэтапный экзамен для наших выпускников. В этом году 100 % наших выпускников его прошли успешно, и это очень хороший результат.

— Все ли выпускники, получившие диплом по программе высшего профессионального образования, остаются на постдипломный период обучения в медицинском институте?

— Остаются процентов 60–70. Всего в российской медицине 98 специальностей, у института есть лицензия по 16 основным для постдипломного образования: терапия, гинекология, хирургия, педиатрия и т. д. Понятно, что одномоментно институт не может пройти лицензирование по всем специальностям, поэтому часть выпускников уезжает в Москву, в Питер, в Смоленск, как правило, по целевому направлению нашего минздрава, в ординатуру. Это, например, офтальмологи, ЛОР-врачи. Многие из них потом возвращаются в Калининград. Даже так: если они ехали как «целевики», по целевому направлению минздрава, то они обязаны вернуться. Если не возвращаются, то к ним применяются штрафные санкции. Что касается тех, кто ехал самостоятельно, они никому ничего не обязаны и вольны трудоустроиться хоть в Москве, хоть за рубежом. Такие примеры тоже есть.

Я недавно специально задавался этим вопросом: нужно было делать внутренние отчеты, и мы собирали пофамильно: кто — где. Насчитали, что в системе здравоохранения нашего региона — не только государственного — трудоустроены около 80 % наших выпускников.

— С чем связана такая разница между числом выпустившихся по программе среднего профессионального образования и высшего?

— С процедурами отбора: в первые годы существования факультета мы вообще брали немного студентов, и, откровенно говоря, оказалось, что ребята были не очень готовы к требованиям высшего медицинского образования. Процент отсева был очень большим, я могу сказать, что на первом выпуске отсев составил 72 % от тех, кого мы приняли на первый курс.

Мало кто со стороны был готов к тому, что приедут настоящие профессора из Смоленска, Новосибирска, Томска, Кемерово и будут учить действительно так, как принято в классических медицинских вузах. Дело в том, что медицинское образование очень сложное по своей сути: шестидневка с обязательным посещением лекций и практических занятий, очень толстые учебники, атласы и монографии в сумме дают гигантский объем информации. И это только теоретическая часть. А затем происходит отработка практических навыков по всем изучаемым клиническим дисциплинам (а их у нас 44 с третьего по шестой курсы).

Сейчас отсев продолжается. Вот в начале ноября была пересдача летней сессии у ребят. Мы, если честно, многих отсеяли. Не потому, что мы такие злые: просто если человек пришел отсидеть время, что-то сдать и получить свою «корку», ему не нужно идти в медицину. В медицинский институт должны поступать люди, которые безумно любят медицину и готовы многим жертвовать ради приобретаемых знаний и умений. Мы считаем, что в этом вопросе качество важнее количества.

Студенты мединститута БФУ на занятии в симуляционном центре

— Вы решали задачу подготовки кадров для нужд областной медицины. Правительство помогало, а как реагировали сами врачи?

— В первые годы в этом кабинете я видел много слез, много обид со стороны студентов, которые шли на практику, и им, практикантам, врачи просто в лоб, в глаза говорили: «Вы что, с ума сошли? Вы куда пошли? Ваш факультет завтра закроют, а вас — разгонят. Вы что, поверили в этот блеф?»

Многие из врачей действительно не хотели [появления] этого факультета. Причина банальная, простая: мы же готовим конкурентов, понимаете? Очень многим врачам было удобно знать, что они единственные. Вот врач с такой самооценкой, к примеру, один уролог на весь район. Он будет до почетной пенсии не сменяем, потому что никто его не заменит, а значит, он сможет лечить, как он хочет, и относиться к пациентам так, как ему захочется. Наличие конкурентов уже этого не позволит.

Сейчас отношение к медицинскому институту резко изменилось. Все признали, что это всерьез и надолго, что институт — это не однодневка. С другой стороны, эти врачи, которые критиковали, увидели, как мы учим, что здесь не халява и не халтура, а серьезное качество образования. Это привело к тому, что сейчас у нас учится немало детей из семей врачей. Я считаю, что одним из больших достижений нашего института является то, что сами врачи нам поверили.

Понятно, что всем мы хороши не будем, но количество людей, кто является открытыми оппонентами, резко уменьшилось. Потому что пришло понимание: наступит завтрашний день, и кто будет лечить тебя и твоих детей, пусть даже в частных клиниках? Ведь всех не перевезешь в Москву или за границу...

— Когда отношение к факультету-институту изменилось, были ли попытки со стороны медицинского сообщества использовать его в своих интересах, провернуть какие-то «блатные» схемы?

— Конечно, были, но поступление студентов у нас сейчас унифицировано. Есть ЕГЭ, и не нужно никакого блата, нужны только три цифры. Поэтому там, при всем желании, ничем не поможешь.

Что касается устройства на работу… Мы искренне рады, что у нас работают много врачей, которые составляют славу калининградской медицины: Игорь Зиновьевич Вайсбейн (хирург высшей категории, заслуженный врач РФ, является доцентом медицинского института. — Прим. ред.), Валерий Николаевич Шелест (главный врач роддома № 3 в Калининграде. — Прим. ред.), Леонид Викторович Савич (признанный лучшим хирургом области. — Прим. ред.) и другие. Я очень рад, что у нас работает много классных и сильных калининградских врачей.

Четыре из пяти наших кафедр — клинические. Задача, стоящая перед преподавателем медицинского вуза, крайне сложна. Он должен быть хорошим теоретиком, он должен заниматься наукой, но, кроме этого, он должен практиковать: оперировать, лечить людей, консультировать больных, проводить обходы и так далее. Это накладывает сильный отпечаток. Бывали ситуации, когда из других городов к нам приезжали серьезные люди с отличными дипломами и степенями, но по разным причинам они не вписывались в нашу систему здравоохранения. Ведь чтобы человек «вписался», он должен быть уважаем не только студентами или дирекцией института, он должен быть уважаем медицинским сообществом. В Калининграде это очень непросто.

Сейчас мы, как в спорте, ведем точечную селекцию. То есть институт ищет потенциального преподавателя, мы согласовываем эту кандидатуру с министром здравоохранения. Я не скрою, что каждый месяц мы по три-четыре человека обсуждаем с Александром Юрьевичем [Кравченко] (глава областного минздрава. — Прим. ред.). Задача состоит в том, что университет берет специалиста на ставку, но мы очень просим минздрав трудоустроить этого человека на полставки в больницу. Преподаватель обязан быть сильным врачом. Это наша принципиальная позиция.

От того, в какую больницу его трудоустроят, звисит то, где у студентов будут проходить занятия: если этот врач будет трудоустроен в ЦГБ, то и занятия будут на ул. Летней, если он трудоустраивается в БСМП, то и занятия будут там, поэтому вопрос очень важный (основной корпус медицинского института на ул. Боткина в Калининграде расположен по соседству с Калининградской областной клинической больницей. — Прим. ред.).

По счастью, к нам не приезжают преподаватели, которые говорят: давайте я буду только преподавать, а работать врачом не буду. Это был бы нонсенс.

— Получается, вы вместе с правительством с двух сторон занимаетесь медицинским «корсарством». В этой связи интересно: те команды профессионалов, которых привлекает минздрав, из Москвы, из Иваново, работают с медицинским институтом?

— Почему нет? Но у нас есть свои критерии. Мы можем допустить до работы специалиста с определенным педагогическим стажем, во-вторых, крайне желательно, чтобы он был кандидатом или доктором медицинских наук. И в-третьих, самое главное, чтобы он был личностью и лидером в каком-то из направлений.

Из недавних примеров — в октябре мы приняли на работу на полставки кандидата медицинских наук Станислава Юрьевича Кима, он преподает лучевую диагностику (и очень качественно это делает). Это как раз приехавший специалист из Москвы (заместитель главного врача Детской областной клинической больницы. — Прим. ред.).

— Что представляет из себя медицинский институт сегодня?

— Медицинский институт — это несколько составляющих. Первое — это большая структура, которая называется «высшее профессиональное образование». Оно включает обучение по специальности «лечебное дело». Сразу могу сказать, что это оптимальное, продуманное решение. У нас есть единственный ограничитель, что в рамках программы высшего образования мы не готовим стоматологов и фармацевтов. Все остальные специальности, включая хирургов, гинекологов, терапевтов, педиатров и т. д., входят в понятие «лечебное дело».

Второе — это большая структура, которая называется «среднее профессиональное образование». Это шесть специальностей: «лечебное дело», «сестринское дело», «лабораторная диагностика», «фармация» и «акушерское дело», «стоматология ортопедическая». Это те шесть специальностей, которые, на наш взгляд, должны насытить рынок Калининградской области. На мой взгляд, мы охватили основной пул специальностей, которые есть в медицине.

Палата симуляционного центра мединститута БФУ

Еще одно направление — отделение повышения квалификации средних медицинских работников, которое занимается обучением всех дипломированных медсестер, фельдшеров, акушерок и т. д.

Активно развивающееся подразделение — отделение по программам высшего профессионального образования, включающее ординатуру, аспирантуру и повышение квалификации врачей.

Отдельное подразделение — крупный симуляционный центр. Это целый этаж, оснащенный оборудованием, которое воспроизводит и отдельные системы организма человека, и самого пациента. Это роботы, на которых будущие врачи отрабатывают приемы реанимации, поведение бригады во время родов и т. п. Несмотря на то что сотрудники института иногда называют их «куклами», это чрезвычайно важное направление в подготовке специалиста, которое, кроме отработки практических навыков работы, снимает страх столкновения с непредсказуемой экстренной ситуацией, учит работе в команде.

В структуру института также входит клинико-диагностический центр, наша клиническая база на ул. 9 Апреля. Так что, как видите, медицинский институт — это многогранная и разноплановая структура БФУ им. И. Канта.

— «Завтрашний день» и насыщение его новыми кадрами является по-прежнему формулировкой глобальной идеи того, чем занимается институт и к чему он готовится? Или федеральный центр как-то сформулировал перед вами эту задачу?

— Мы выполнили первый этап сложносоставной задачи — строительство базиса медицинского института. Шесть лет обучения — основа для высшего профессионального образования создана, прошли первые выпуски. Конечно, как и в каждом вузе, у нас есть сильные и слабые стороны, я их по понятным причинам лучше всех знаю, и мы работаем над ними.

Роботы, полностью моделирующие пациента, в симуляционном центре мединститута БФУ

Сейчас стоит уже другая задача — сделать как минимум на том же уровне постдипломное образование. Это сложно и важно, потому что здесь речь идет об абсолютно других преподавателях. Всем понятно, что специалист, который преподает хирургию студенту третьего курса и хирургу с 10–15-летним стажем, — это разные люди. То есть одно дело — рассказать студенту, которому только предстоит пойти на практику, а другое дело — человеку, который, может, не меньше тебя в операционной отстоял, но ты должен рассказать ему, что нового в хирургии...

— ...а еще он амбициозен, потому что пришел учиться?

— Да-да. Поэтому это новый вызов, который стоит перед нашим институтом. Это важно еще и потому, что вся система здравоохранения переходит на непрерывное медицинское образование. Термин НМО означает, что если раньше каждый врач обязан был раз в пять лет повышать квалификацию, учиться, и ему тогда подтверждали его статус, он мог продолжать практиковать, то теперь по решению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой эта ситуация выглядит иначе: каждый врач должен учиться каждый год.

Каждый год! То есть каждый год он должен повышать квалификацию. Если он набирает определенное количество баллов каждый год, то раз в пять лет проходит его аттестация и допуск к профессии. Если он не учится каждый год и не допускается к аттестации, его убирают из профессии. Понимаете?

Это задача не только перед врачами, которые должны найти время, деньги, возможность заниматься и самообразованием, и куда-то ездить, и изучать что-то новое, но и перед государственными институтами, как этих врачей обеспечить новой информацией. Учебные заведения должны быть к этому готовы.

В этой связи надо подчеркнуть, что медицина в мире и в нашей стране стремительно меняется: появляются новые подходы к больному («персонализированная медицина»), активно внедряются принципиально новые подходы в диагностике и лечении заболеваний (в частности, в области генетики и иммунологии), резко увеличился спектр технических возможностей врача (позитронно-эмиссионная томография, МРТ, КТ, фотодинамическая терапия, протонная медицина и т. д.). Поэтому подходы к преподавательскому процессу тоже меняются. Преподаватель и у студентов, и у врачей должен обладать всеми современными знаниями, которые он должен не только теоретически представлять, но и в идеале ими владеть.

Доктор медицинских наук Светлана Перепелица демонстрирует симулянт, на котором студенты изучают основы детской реанимации.

— Какие возможности предоставляет для этого медицинский институт?

— Мы ежегодно проводим до 30 мероприятий, где врачи-специалисты могут получить баллы, чтобы позже быть допущенными к аттестации. К примеру, в этом году мы совместно с партнерами делали большой междисциплинарный конгресс «Янтарная осень».

Организация такого мероприятия — дело очень серьезное. Это означает, что мы должны пригласить признанных специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Варшавы и так далее, чтобы калининградские врачи пришли, послушали, задали вопросы, научились. Я считаю, что эта система, которая внедряется в России, приведет к очень серьезным переменам.

Но в медицине более 90 специальностей. Есть те, для которых норма — ходить на конференции. Есть специальности, где на конференции надо палкой загонять. Вот система НМО подразумевает, чтобы таких специальностей не было. Не хочешь учиться — ты уйдешь из профессии. Не в обиду некоторым врачам будет сказано, но есть те, кто работает сегодня, но застыли в своем образовании на уровне 1980–1990-х годов. Медицина настолько быстро развивается, что каждый врач просто обязан повышать свой уровень квалификации, повышать регулярно и систематически.

— Как раз о том, что медицина развивается совершенно стремительно: как медицинский институт реагирует на перманентно обновляющийся объем информации буквально по всем направлениям?

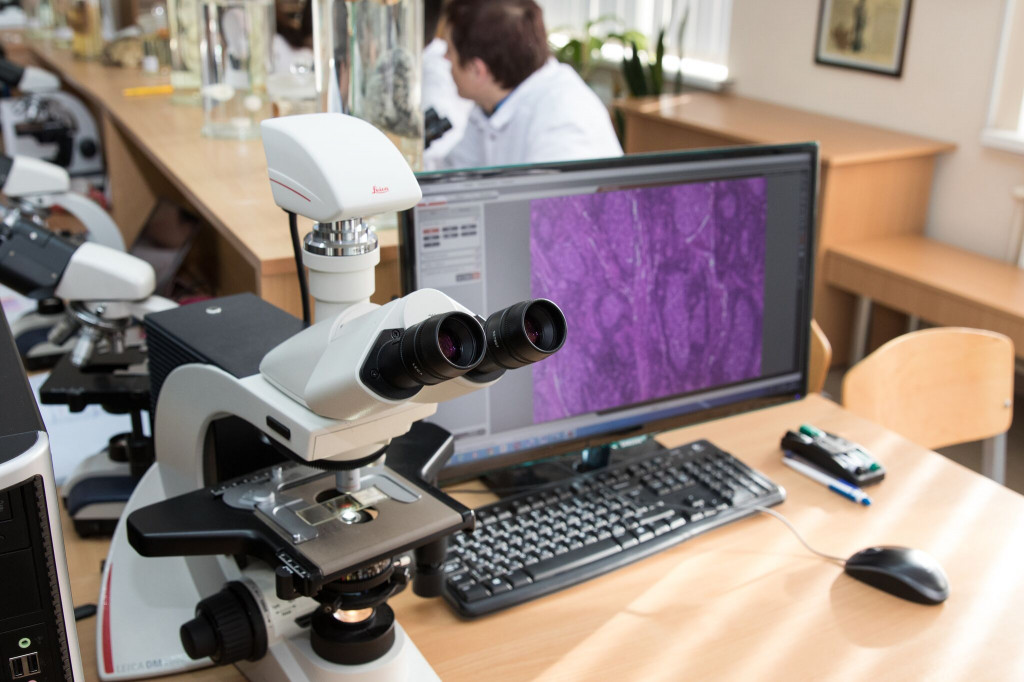

— За это отвечают заведующие кафедрами, которые, так сказать, следят за обновлениями. Поставлю в пример Владимира Александровича Изранова. Это наш заведующий кафедрой фундаментальной медицины, доктор медицинских наук. Он приехал из Новосибирска, такой классический профессор. Как он вносит инновации? Он преподает анатомию. Это застывшая дисциплина. Но с первого курса ему нужно внедрять что-то новое, чтобы студенты «пропитывались» практикой с первых дней. Так у нас появляется новый предмет, так называемая клиническая анатомия, основанная на результатах рентгена, ЭКГ, УЗИ-обследований.

Как это выглядит? Вот проходят занятия у студентов в учебно-лабораторном корпусе на ул. Дмитрия Донского. Тема, условно говоря, анатомия почки. Владимир Александрович задает вопрос: «Есть желающие показать почку?» — «Есть, я». — «Пойдем». — Они идут в соседний класс, доброволец на кушетке оголяет живот, и его почку через аппарат УЗИ на проекторе показывают студенческой аудитории. Вся группа смотрит, как выглядит почка на УЗИ, где у нее верхний полюс, где нижний полюс, понимает ее анатомию в отображении ультразвукового обследования.

— То есть идеология преподавания сейчас немножко меняется в том плане, что мы с первых дней стараемся включать клинические вопросы.

— Студент-первокурсник еще далек от разного рода диагностики, и тем не менее он уже начинает пропитываться этими основами медицины, медицинской терминологией, медицинскими заключениями и так далее. С первых дней преподавания.

Второй момент — это, конечно, активное привлечение наших преподавателей к научной работе. В частности, Игорь Зиновьевич Вайсбейн, наш заведующий кафедры хирургии с группой ученых во главе с профессором Ларисой Сергеевной Литвиновой разрабатывают проблему метаболического синдрома.

Ведь известно, что ожирение и сахарный диабет II типа являются одной из главных причин смертности — сотни миллионов больных по всему миру. И вот группа ученых нашего медицинского института занимается как раз поиском новых технологических решений для лечения этих заболеваний. Коллективом уже получены данные об особенностях тканей, участвующих в гомеостазе глюкозы, а также иммунокомпетентных клеток крови, сопряженных с метаболическим воспалением, с позиций изучения их энергетического гомеостаза на разных этапах развития ожирения, в зависимости от состояния углеводного обмена. Исследования группы могут стать отправной точкой для поиска новых методов диагностики и подходов к лечению этих заболеваний.

Третий момент — это активное использование роботов и симуляторов в нашем симуляционном центре. Студенты там учатся принимать роды, лечить инфаркт миокарда, оказывать экстренную помощь, если человек упал на улице и так далее. Если раньше был учебник и больной, то сейчас появилось промежуточное звено — учебник, робот и больной. То есть студент обязан все это изучить на роботе. Причем сам робот оценку ставит. То есть не преподаватель, а робот говорит: «Я умер, оценка — два!» Или: «Ты молодец, пять!» И так далее. Создается клиническая задача: женщина, вес 68 кг, рост 178 см, в анамнезе какая-нибудь бронхиальная астма, у нее острые боли в области сердца, окажите помощь. Что для этого надо? Дальше студент уже сам непосредственно занимается этим «больным».

Четвертый момент, мы учитываем еще нашу уникальную особенность: у нас ведь одновременно есть и высшее, и среднее медицинское образование. Это приводит к своим сложностям, но есть и очевидные плюсы. Это возможность работать в команде. Вот принятие родов. Когда женщина рожает, не одна акушерка стоит и принимает, это целая бригада работает: акушерка, медсестра, врач-гинеколог, анестезиолог и так далее. От слаженности работы этой команды, от понимания маневра каждого, кто куда бежит, кто что делает, кто что говорит, зависит очень часто и успех дела. Поэтому мы стараемся приучить уже и среднее, и высшее звено работать в команде.

— И с какого курса начинаются командные учения?

— На высшем образовании где-то с 4–5 курса, учитывая, что всего шесть лет обучения. На среднем, поскольку обучение значительно короче, на курсе 2–3.

— БФУ им. Канта традиционно считается хорошей площадкой для международного сотрудничества. В какой степени в него вовлечен медицинский институт?

— Сказать, что мы главенствуем на этом фронте, было бы преувеличением. Однако у нас есть серьезные программы с Польшей, Литвой и Германией. В частности, с Германией. Это университет города Любека, совместно с которым реализуются три комплексные программы для преподавателей, ординаторов, аспирантов и студентов старших курсов по направлению гематологии, хирургии и гинекологии. Проект предусматривает совместные научные работы, но многое зависит от финансирования.

В прошлом году закончился длившийся три года проект «Золотой стандарт хирургии», в котором участвовали наш медицинский институт и областная больница (с российской стороны) и Варминско-Мазурский университет и Варминско-Мазурский университетский госпиталь города Ольштын — с польской. Проект предусматривает развитие образовательной и научной составляющей между вузами приграничных территорий. Следует отметить, что данный проект получил первое место с вручением кубка и диплома среди гуманитарных проектов приграничного сотрудничества «Польша – Литва – Россия» под эгидой Евросоюза и России.

— А принимает ли участие институт в клинических испытаниях в регионе или за его пределами?

— До появления медицинского института клинические испытания лекарственных средств проводились в регионе крайне разрозненно и даже хаотично. Мы сейчас работаем над созданием центра клинических исследований, подали заявку в Минздрав России на его лицензирование и рассчитываем, что с нового года такой центр у нас откроется. Для этого приглашены специалисты, которые занимаются этой нестандартной темой, абсолютно новой для региона.

Я бы сравнил этот центр с вишенкой на торте. Пока не испечен сам торт, вишенка — это что-то случайное. Теперь, когда у нас создана база, институт, который проводит подготовку по программе высшего профессионального медицинского образования, мы можем позволить себе следующий шаг — создать центр клинических исследований.

— В каком направлении развивается институт? Какие задачи стоят перед ним?

— С одной стороны, мы просто обязаны расширять материально-техническую базу — увеличивать учебные площади, создавать и развивать новые лаборатории, закупать инновационное оборудование. Цель одна — создать условия для качественного медицинского образования (до- и постдипломного). В решении этой цели мы рады, что являемся частью большого и дружного коллектива БФУ им. И. Канта.

С другой стороны, для развития новых направлений медицины требуются кадры соответствующего уровня и квалификации. Поэтому укрепление кадров и, как вы говорите, «корсарство» будут продолжаться и дальше.

Ну и, как я говорил выше, с учетом требований Минздрава РФ, перед нами стоит задача — создание полноценного непрерывного образования в регионе, чтобы не только наши медицинские сестры и фельдшеры (как происходит сейчас), но и врачи всех специальностей могли повысить свою квалификацию в самом регионе. Основная проблема заключается в том, что нашим обучающимся мы должны дать не только теоретические, но и практические знания с учетом основных достижений современной медицины, которые реально им помогут в практической работе. Думаю, что к этой работе будут активно привлекаться профессора из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и других городов России и Европы. Я считаю, что это сложная, амбициозная, но выполнимая задача в ближайшие 5–7 лет.

Текст: Мария Пустовая

Фото: Юлия Власова, БФУ им. Канта

* Материал опубликован в рамках информационного партнерства.